Il percorso verso la certificazione di qualità

Nel panorama delle certificazioni aziendali esistono diverse tipologie, ciascuna orientata a specifici ambiti: dalla gestione ambientale (ISO 14001) alla sicurezza delle informazioni (ISO 27001), dalla salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001) alla responsabilità sociale.

Tuttavia, quando l’obiettivo è migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei processi aziendali, il riferimento principale rimane la UNI EN ISO 9001, lo standard internazionale per i sistemi di gestione della qualità.

Fase 1) Il ruolo del consulente specializzato

L’adozione di un sistema di gestione della qualità rappresenta un percorso articolato, che difficilmente può essere affrontato con successo senza il supporto di un consulente esperto. Il professionista incaricato svolge un ruolo fondamentale in diverse fasi.

Analisi iniziale e rilevazione dei processi

Il consulente effettua una mappatura completa dei processi aziendali, identificando flussi di lavoro, responsabilità e interazioni tra le diverse funzioni. Questa fase richiede un’osservazione attenta della realtà operativa quotidiana.

Esame delle procedure esistenti

Vengono analizzate tanto le procedure già formalizzate quanto quelle consolidate nella prassi ma mai tradotte in documenti scritti. Spesso è proprio in questo secondo ambito che si nascondono inefficienze o, al contrario, buone pratiche da valorizzare.

Interviste al personale

Il coinvolgimento diretto dei collaboratori a tutti i livelli consente di raccogliere informazioni preziose sul funzionamento reale dell’organizzazione e di individuare criticità non evidenti dalla sola analisi documentale.

Predisposizione alla documentazione

Il consulente elabora le carte di lavoro, le check list operative e le procedure formalizzate necessarie a tradurre il sistema di gestione in strumenti concreti e utilizzabili.

Formazione del personale

Un sistema di qualità funziona solo se compreso e applicato da chi opera quotidianamente. La formazione non si limita agli aspetti tecnici ma deve trasmettere la cultura della qualità come approccio al miglioramento continuo.

Fase 2) La scelta dell'ente certificatore

Una volta implementato il sistema, la certificazione vera e propria viene rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. La scelta di questo soggetto merita particolare attenzione per due ragioni principali.

In primo luogo, l’ente certificatore deve essere indipendente rispetto al consulente che ha assistito l’azienda nel percorso di implementazione. Questa separazione garantisce l’imparzialità della valutazione e la credibilità della certificazione ottenuta.

In secondo luogo, è opportuno orientarsi verso enti con specifica esperienza nel settore in cui opera l’azienda. Un certificatore che conosce le peculiarità del comparto merceologico di riferimento sarà in grado di condurre audit più efficaci, comprendere le specificità dei processi e fornire osservazioni realmente utili al miglioramento.

I costi

Il costo dell’intero percorso può variare sensibilmente in relazione alla dimensione e complessità dell’azienda. Per le aziende di minori dimensioni si può partire da una somma di circa 10.000 Euro che comprende sia l’attività del consulente che quella della prima certificazione, fino ad arrivare a due o tre volte tanto per aziende di maggiori dimensioni.

Per la certificazione annuale il costo minimo può partire da 1500 euro, aumentando proporzionalmente per le grandi aziende.

Il costo iniziale va comunque considerato un investimento in qualità e miglioramento e quindi sarà da ammortizzare in un periodo di almeno 5 anni.

Il valore comunicativo della certificazione

L’azienda che ottiene la certificazione acquisisce il diritto di utilizzare il marchio dell’ente certificatore sulla propria carta intestata, nelle comunicazioni email, sul sito internet e in tutto il materiale istituzionale. Tale elemento non ha un valore meramente formale o estetico: il marchio comunica al mercato che l’organizzazione ha scelto di strutturare i propri processi secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

Per clienti, fornitori e partner commerciali, questa scelta rappresenta un indicatore di affidabilità e un elemento distintivo rispetto ai concorrenti che non hanno intrapreso questo percorso.

Un impegno verso il miglioramento continuo

La certificazione non è un traguardo ma un punto di partenza. Il sistema di gestione della qualità richiede un’applicazione costante e un’attenzione quotidiana.

A garanzia di ciò, l’ente certificatore effettua con cadenza annuale una verifica ispettiva (audit di sorveglianza) durante la quale valuta l’effettivo utilizzo del sistema, evidenzia eventuali carenze e formula suggerimenti per il miglioramento. Questo meccanismo di controllo periodico assicura che la certificazione non rimanga una mera formalità, ma rappresenti davvero uno strumento al servizio del miglioramento continuo dei processi aziendali.

Concludiamo qui il percorso relativo a procedure e certificazione; dalla prossima settimana affronteremo l’argomento delle procedure dedicate alla risoluzione della crisi d’impresa.

A cura di Egidio Veronesi

Dalla formalizzazione delle procedure alla certificazione ISO 9001

Nel precedente articolo abbiamo analizzato l’importanza della formalizzazione delle procedure aziendali, un passaggio fondamentale per qualsiasi impresa che voglia crescere in modo strutturato. Una volta completato questo passaggio, l’azienda dispone di una vera e propria guida operativa: uno strumento di riferimento chiaro per chi già lavora in azienda e per chi vi entra per la prima volta.

La formalizzazione delle procedure, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo. Costituisce piuttosto una base solida su cui costruire qualcosa di più ambizioso: un sistema di gestione della qualità certificato secondo lo standard ISO 9001.

Perché partire dalle procedure formalizzate

Chi ha già intrapreso un percorso di formalizzazione delle procedure si trova in una posizione di grande vantaggio.

La certificazione ISO 9001, infatti, richiede che l’azienda documenti i propri processi, definisca responsabilità, stabilisca controlli e misuri i risultati. Se questo lavoro è già stato fatto, almeno in parte, il percorso di certificazione risulta più rapido, meno oneroso e meno impattante sull’operatività quotidiana.

Al contrario, un’azienda che si presenta alla certificazione senza aver mai analizzato le proprie procedure deve affrontare simultaneamente più attività: mappatura dei processi, redazione delle procedure, formazione del personale, implementazione dei controlli. In questo modo la certificazione può risultare gravosa e rischia di essere percepita come un adempimento burocratico anziché come un’opportunità di miglioramento.

La formalizzazione preventiva delle procedure trasforma invece la certificazione in un passaggio naturale, quasi fisiologico. L’azienda non deve stravolgere il proprio modo di lavorare: deve solo validare, integrare e sistematizzare quanto già esiste.

Il valore aggiunto della certificazione ISO 9001

Il primo contributo è la visione sistemica. La certificazione ISO 9001 obbliga l’azienda a guardare ai propri processi non come attività isolate, ma come parti di un sistema interconnesso. Ogni processo ha input e output, fornitori interni e clienti interni. Questa visione aiuta a individuare colli di bottiglia, sovrapposizioni e inefficienze che altrimenti resterebbero nascosti.

Il secondo apporto è la cultura del miglioramento continuo. La norma prevede verifiche interne periodiche, riesami della direzione, analisi delle non conformità e azioni correttive. Non si tratta di controlli punitivi, ma di strumenti per imparare dagli errori e migliorare costantemente. Le aziende certificate sviluppano nel tempo una mentalità orientata alla qualità, che diventa parte del DNA aziendale.

Il terzo contributo è il riconoscimento esterno. La certificazione ISO 9001 è rilasciata da enti accreditati e riconosciuta a livello internazionale. Non è un’autodichiarazione: è una validazione indipendente che attesta la solidità del sistema di gestione dell’azienda.

I vantaggi concreti della certificazione

Vediamo ora, in modo più dettagliato, i benefici che la certificazione ISO 9001 porta all’azienda.

Processi più efficienti

Il percorso di certificazione richiede una revisione approfondita dei processi interni. I responsabili aziendali sono chiamati a mappare attività, flussi di lavoro, responsabilità e punti critici. Devono chiedersi: questo passaggio è davvero necessario? chi ne è responsabile? come misuriamo il risultato? quali rischi comporta?

Questo esercizio, se fatto seriamente, porta a una razionalizzazione dell’organizzazione. I processi ridondanti vengono eliminati, quelli inefficienti vengono riprogettati, le responsabilità vengono chiarite. Il risultato è un’azienda più snella, dove si spreca meno tempo, si consumano meno risorse e i risultati sono più prevedibili.

Clienti più soddisfatti

La ISO 9001 mette il cliente al centro del sistema di gestione. Ogni processo deve essere progettato in funzione del valore che genera per il cliente finale. Questo significa prodotti e servizi di qualità più costante, meno difetti, meno ritardi, comunicazione più chiara.

Un cliente che riceve sempre quello che si aspetta, nei tempi concordati e con un’assistenza efficace, è un cliente che resta e che parla bene dell’azienda. In un mercato dove acquisire nuovi clienti costa sempre di più, la fidelizzazione diventa un asset strategico.

Rischi sotto controllo

La norma introduce il cosiddetto risk-based thinking: un approccio che richiede all’azienda di identificare preventivamente i rischi associati ai propri processi e di adottare misure adeguate per mitigarli. Non si tratta di eliminare ogni rischio, ma di gestirlo consapevolmente.

Questo significa meno sorprese, meno emergenze, meno costi imprevisti. L’azienda impara a prevenire i problemi anziché limitarsi a risolverli quando si presentano; tuttavia qualora si verifichino criticità, ha già pronte le procedure per gestire la situazione.

Più credibilità sul mercato

La certificazione ISO 9001 è un segnale di serietà riconosciuto in tutto il mondo. Le aziende certificate vengono percepite come più affidabili, più strutturate, più attente alla qualità. Questo rafforza la reputazione e facilita i rapporti con clienti, fornitori, banche e potenziali partner.

In alcuni settori, la certificazione è ormai uno standard di di riferimento imprescindibile. Non averla significa partire svantaggiati, dover spiegare perché si è scelto di non certificarsi, dover compensare con altri elementi di credibilità.

Accesso a nuove opportunità

In numerosi contesti la ISO 9001 costituisce un requisito esplicito per partecipare a gare pubbliche, ottenere appalti o collaborare con grandi aziende e multinazionali. Essere certificati significa poter accedere ad opportunità a cui altrimenti non si avrebbe accesso.

Per molte imprese, soprattutto quelle che operano nel B2B o che ambiscono a crescere oltre i confini locali, la certificazione rappresenta un investimento con un ritorno concreto in termini di fatturato e opportunità commerciali.

Un ambiente di lavoro migliore

La certificazione richiede che ogni collaboratore conosca gli obiettivi aziendali, comprenda il proprio ruolo e sappia come svolgere le proprie attività. Questo migliora la comunicazione interna, riduce i conflitti tra reparti e aumenta la consapevolezza individuale.

I dipendenti lavorano in un ambiente più organizzato, con regole chiare e aspettative definite: sono consapevoli di cosa ci si aspetta da loro e hanno gli strumenti per farlo bene. Questo incide positivamente sulla motivazione, sulla produttività e sulla capacità di trattenere i talenti.

Costi più bassi

Un sistema di gestione della qualità obbliga l’azienda a monitorare indicatori chiave: scarti, tempi, non conformità, reclami. Questi dati permettono di individuare rapidamente le inefficienze e di intervenire prima che diventino problemi strutturali.

Nel medio periodo, la certificazione genera un ritorno economico diretto. Si spreca meno, si rilavorano meno prodotti, si gestiscono meno emergenze. Le risorse vengono impiegate in modo più intelligente e il margine operativo ne beneficia.

Un percorso strutturato e progressivo, non un semplice salto

È importante sottolineare che la certificazione ISO 9001 non è un traguardo che si raggiunge dall’oggi al domani. È un percorso che richiede tempo, impegno e coinvolgimento di tutta l’organizzazione.

Per le aziende che hanno già formalizzato le proprie procedure, questo percorso è molto più agevole.

Conclusione

La ISO 9001 non è un adempimento burocratico: è uno strumento strategico che completa e valorizza il lavoro di riorganizzazione avviato con la formalizzazione delle procedure. Dota l’azienda di un sistema solido, riconosciuto e orientato alla crescita sostenibile.

Per le imprese che hanno già iniziato a formalizzare i propri processi, la certificazione rappresenta il passo successivo naturale. Per quelle che non hanno ancora iniziato, rappresenta un’ottima ragione per cominciare.

Nel prossimo articolo vedremo come affrontare concretamente il percorso di certificazione: tempi, costi, fasi operative e come scegliere l’ente certificatore più adatto.

A cura di Egidio Veronesi

Riorganizzare l’azienda: le check-list operative

Nell’articolo della settimana scorsa abbiamo visto come formalizzare una procedura operativa.

L’imprenditore che intende migliorare la propria azienda dovrebbe quindi esaminare i propri processi e formalizzarli in un insieme di procedure. Potremmo avere, ad esempio, una procedura per gli ordini, una (o più) per la produzione, una procedura per i pagamenti, una procedura per i reclami dei clienti e così a seguire.

Una volta formalizzate, le procedure dovranno essere raccolte in un documento riepilogativo, corredato da un indice. In questo modo ogni dipendente o collaboratore potrà conoscere il comportamento da adottare per le proprie attività o come comportarsi quando gli si porrà un problema.

Ovviamente non tutti i collaboratori dovranno avere accesso al documento, che non deve essere di dominio pubblico ed il cui utilizzo deve essere limitato alle sole figure coinvolte nei singoli processi. Ad esempio, il magazziniere dovrà avere accesso alle procedure relative agli ordini e alle spedizioni ma non a quelle riguardanti i pagamenti. Il complesso delle procedure aziendali, infatti, costituisce un vero e proprio patrimonio di conoscenze dell’azienda che deve essere adeguatamente tutelato.

Una volta completata la formalizzazione delle procedure, sarà opportuno completarle con le check-list operative.

L'importanza delle check-list

Sempre più aziende decidono di formalizzare le proprie procedure operative per garantire continuità, qualità e controllo dei processi. Documentare “come si fanno le cose” permette, infatti, di standardizzare le attività, ridurre gli errori, semplificare i passaggi di consegne e favorire l’inserimento di nuovo personale.

Tuttavia, avere procedure scritte non è sufficiente. Per essere realmente efficaci, devono essere affiancate da strumenti semplici e immediati che guidino l’operatività quotidiana: le check-list.

Le check-list aiutano a verificare che tutte le fasi previste siano state effettivamente eseguite, evitano dimenticanze e supportano la conformità alle procedure, soprattutto nei processi complessi o ripetitivi. Sono uno dei modi più efficienti per trasformare un documento di processo in un’abitudine organizzativa concreta.

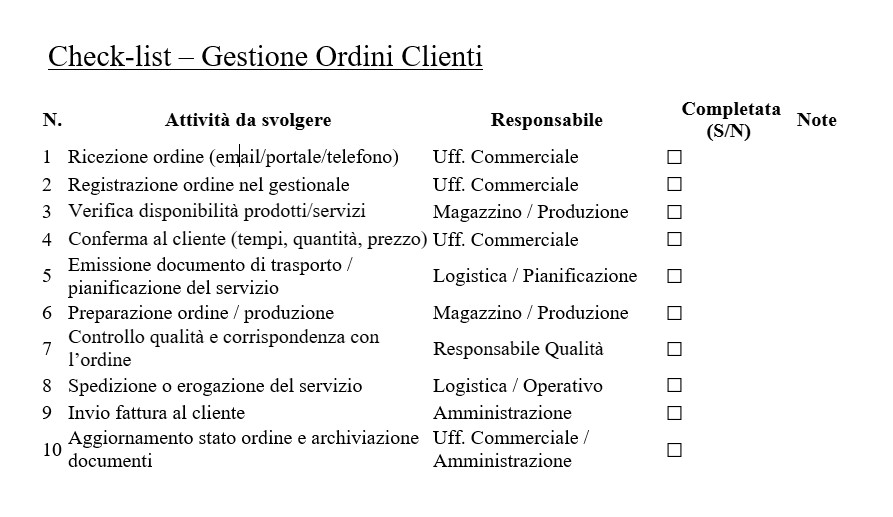

Esempio concreto

Di seguito, un esempio di check-list applicata alla gestione dell’ordine di un cliente.

La funzione delle check-list

La check-list non è un doppione della procedura: la procedura serve ad illustrare un processo per dare chiarezza e indicazioni concrete alle parti coinvolte; la check-list invece è un documento che deve essere compilato ed archiviato per ogni operazione o attività svolta, che merita di essere tracciata.

Ad esempio, se verrà compilata correttamente la check-list relativa alla gestione di un ordine, di fronte a un reclamo futuro potremo individuare il responsabile dell’errore (ma anche cosa non ha funzionato della procedura) e comunicarlo all’interessato in modo corretto (non punitivo ovviamente). Creeremo in questo modo le premesse affinché l’errore non si commetta più in futuro. L’errore diventa così un’opportunità formativa e di miglioramento, pur considerando i possibili danni economici e di tempo che può aver generato.

L’errore e il reclamo diventano così parte integrante del processo di miglioramento aziendale.

Digitalizzazione e utilizzo dell'AI

Se le check-list vengono gestite tramite un sistema informatico, in modo da non accumulare carte e rendendole disponibili in tempo reale, l’azienda potrà disporre di una base documentale sfruttabile per valutare e correggere il sistema.

Potremo usare l’AI per leggere masse di dati (e di chek list, email di comunicazioni interne ecc.), fare statistiche, rilevare quanti errori e reclami si sono verificati, confrontarli per periodi o annualità e a chi sono imputabili.

Nel prossimo articolo parleremo di come il percorso di miglioramento può essere completato con l’adozione della certificazione di qualità dei processi aziendali ISO 9001.

A cura di Egidio Veronesi

Come formalizzare una procedura aziendale: esempio

Formalizzare una procedura aziendale significa descrivere in modo chiaro, strutturato e replicabile come deve essere svolta una determinata attività all’interno dell’organizzazione.

Di seguito vediamo come costruire correttamente una procedura, usando come esempio la Procedura gestione ordini clienti.

Procedura gestione ordini clienti

Procedura: Gestione ordini clienti

Codice: PR-OC-01

Versione: 1.0

Data: 04/2025

Reparti coinvolti: Commerciale – Magazzino – Logistica –Amministrazione

Obiettivo: garantire una gestione uniforme, tempestiva e corretta degli ordini clienti dalla ricezione alla fatturazione.

1. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti gli ordini clienti relativi a prodotti in pronta consegna o da approvvigionare.

2. Ruoli e responsabilità

– Commerciale: ricezione ordine; verifica disponibilità; inserimento nel gestionale.

– Magazzino: prelievo; controllo quantità; preparazione imballo; conferma prelievo.

– Logistica/Spedizioni: organizzazione spedizione; stampa DDT.

– Amministrazione: controllo documenti; emissione fattura; archiviazione.

3. Descrizione del processo

3.1 Ricezione e registrazione ordine (Commerciale)

– L’ordine arriva via email o portale.

– Il commerciale verifica: dati cliente, codici articolo, prezzi, quantità.

– L’ordine viene inserito nel gestionale entro 4 ore.

3.2 Preparazione merce (Magazzino)

– Il magazzino visualizza gli ordini da evadere.

– Preleva e verifica la merce.

– Conferma prelievo nel gestionale.

3.3 Spedizione (Logistica)

– Prepara DDT.

– Organizza ritiro e inserisce tracking.

3.4 Fatturazione (Amministrazione)

– Controlla ordine-prelievo-spedito.

– Emette fattura entro 48 ore.

4. Documenti correlati

– Ordine cliente, lista prelievo, DDT, fattura

5. KPI

– % ordini registrati entro 4 ore;

– % spedizioni puntuali;

– % errori;

– % fatture entro 48 ore.

6. Revisioni

Revisione annuale o al cambiamento del processo.

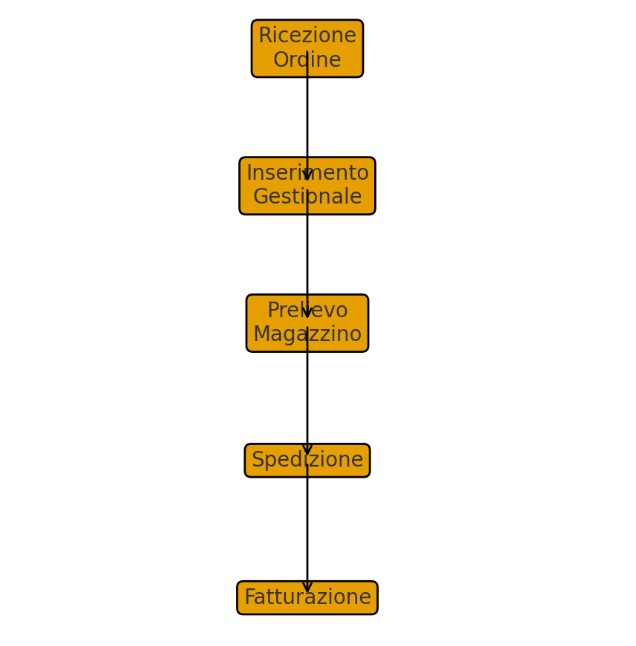

Diagramma di flusso del processo

A cura di Egidio Veronesi

Le procedure aziendali

Questa settimana iniziamo a parlare di un nuovo argomento spesso trascurato dagli imprenditori ma dal grande valore: le procedure organizzative.

Un valore spesso sottovalutato: le procedure organizzative

In ogni azienda, anche nelle più piccole, le procedure esistono già. Sono rappresentate da abitudini quotidiane, da comportamenti consolidati, dalle istruzioni che i colleghi si tramandano a voce o dalle modalità con cui ciascuno ha imparato a svolgere il proprio lavoro.

Questo patrimonio non scritto permette all’organizzazione di funzionare, ma rimane fragile, disomogeneo e spesso invisibile. Ed è proprio in questa invisibilità che si nasconde uno dei principali rischi per l’efficacia e la continuità operativa in azienda.

La formalizzazione delle procedure — cioè la loro descrizione chiara, condivisa e documentata — rappresenta uno strumento fondamentale per portare ordine, responsabilità e qualità all’interno di un’organizzazione.

Le procedure non formalizzate: un equilibrio precario

Quando un’azienda opera basandosi su istruzioni informali, i flussi di lavoro dipendono dalle persone più esperte o più presenti in quel momento. Ciò comporta alcuni effetti tipici:

- Variabilità: ogni persona interpreta i passaggi in modo leggermente diverso, generando risultati non sempre coerenti.

- Dipendenza dalle figure chiave: in caso di assenza di collaboratore esperto, parte di ciò che “si sapeva fare” rischia di andare perso.

- Difficoltà di trasferimento: le nuove risorse faticano a integrarsi perché la conoscenza è implicita e richiede mesi per essere assimilata.

- Ambiguità e conflitti: la mancanza di chiarezza porta ciascun reparto o collega ad agire secondo logiche proprie, creando incomprensioni.

La mancanza di formalizzazione non significa assenza di procedure: significa assenza di chiarezza, ripetibilità e responsabilità.

Formalizzare per dare solidità ai processi

Mettere per iscritto una procedura non significa appesantire l’azienda con burocrazia inutile. Al contrario, significa:

- rendere visibile ciò che già accade e portarlo a conoscenza degli interessati;

- porre tutti nella condizione di operare con criteri condivisi ;

- fornire riferimenti stabili ovvero chiarire chi fa che cosa e a chi rivolgersi per ogni necessità;

- indicare in modo chiaro come procedere nelle attività quotidiane.

Perchè sono così importanti le procedure formalizzate?

La formalizzazione permette di:

✔ Creare chiarezza e linguaggio comune

Quando tutti hanno accesso allo stesso documento, sanno esattamente cosa fare, in che ordine e con quali criteri di qualità. Le ambiguità si riducono e il lavoro scorre più fluido.

✔ Favorire decisioni coerenti

Una procedura ben scritta guida le scelte operative, riducendo l’arbitrarietà e assicurando che le decisioni siano in linea con gli obiettivi dell’azienda.

✔ Migliorare la comunicazione tra funzioni

Quando i passaggi sono definiti, i reparti sanno cosa aspettarsi gli uni dagli altri. Le interdipendenze diventano chiare, le responsabilità sono evidenti e la collaborazione migliora.

✔ Ridurre errori e inefficienze

La standardizzazione elimina passaggi superflui e fraintendimenti che spesso generano rallentamenti e costi nascosti.

✔ Accelerare la formazione

Le nuove risorse possono apprendere più velocemente perché hanno a disposizione una guida concreta, aggiornata e validata.

Un investimento che genera valore a lungo termine

Le procedure formalizzate non solo aiutano a operare meglio oggi, ma costituiscono un vero asset strategico per il futuro dell’azienda. A tal proposito, infatti:

- favoriscono la continuità operativa anche in caso di turn-over o crescita rapida;

- semplificano le attività di audit e certificazione (es. qualità, sicurezza, ambiente);

- rendono l’azienda più scalabile, perché permettono di replicare processi efficaci senza reinventarli ogni volta;

- supportano la cultura organizzativa, poiché definiscono comportamenti attesi e standard condivisi.

Formalizzare significa mettere ordine, ma soprattutto attribuire valore alla conoscenza interna, trasformandola da sapere individuale a patrimonio collettivo.

Nel prossimo articolo scopriremo come si può formalizzare una procedura “non scritta”.

A cura di Egidio Veronesi

Accogliere il cambiamento: perché resistergli significa rinunciare al futuro

Negli articoli delle scorse settimane abbiamo parlato dell’Intelligenza Artificiale e di come possa supportarci nella gestione quotidiana della nostra impresa.

Eppure, molti imprenditori faticano ad accogliere queste innovazioni, perché la loro introduzione richiede di cambiare le proprie azioni, l’approccio, il metodo e i criteri di valutazione.

Nella nostra attività di consulenti, ci scontriamo spesso (purtroppo) con la difficoltà di tanti imprenditori nell’accettare il cambiamento. E questo non va bene:

il cambiamento non è più una possibilità: è la condizione naturale delle organizzazioni moderne che vogliono evolversi e rimanere al passo.

La resistenza

Nonostante la consapevolezza che innovazione e adattamento siano essenziali, la prima reazione umana continua spesso a essere la resistenza. Non è un limite personale né professionale: è biologico, culturale ed emotivo.

Il nostro cervello cerca sicurezza e familiarità, la cultura delle organizzazioni tende a ripetere ciò che ha funzionato in passato e le emozioni amplificano la paura dell’ignoto: “E se fallisco? E se cambio e peggioro?” E quanto mi costa il cambiamento in termini di investimenti, di formazione, di assistenza futura? E quali benefici avrò? Lo mostrano anche molti esempi celebri della storia: l’invenzione del vapore, del telefono, del computer, di Internet — tutte rivoluzioni che inizialmente sono state liquidate come idee prive di futuro.

Il paradosso è che oggi viviamo in un mondo che cambia più velocemente di quanto possiamo prevedere, mentre molte decisioni vengono ancora prese con logiche di ieri. È qui che nasce il vero rischio.

Il problema non è il cambiamento, ma la resistenza al cambiamento. Restare nella zona di comfort significa preservare routine, controllabilità, abitudini. Nella zona di apprendimento — quella in cui si sperimenta, si sbaglia, si migliora — nasce, invece, l’innovazione.

Rifiutare la novità porta alla paralisi; accoglierla genera crescita. Come ha dimostrato Thomas Edison: non esistono mille fallimenti, ma mille tentativi necessari per trovare la soluzione. È un cambio di prospettiva prima ancora che di competenze.

Il cambiamento è un processo, non un evento

Ogni fase del cambiamento attraversa emozioni precise: negazione, resistenza, esplorazione, accettazione. Essere consapevoli di questo passaggio non elimina l’incertezza, ma rende possibile viverla con lucidità e guidarla, invece di esserne travolti.

La formazione come leva strategica

Nei mesi scorsi, il nostro Studio ha scelto di approfondire il tema attraverso una formazione dedicata tenuta da Roberto Franzini di Synergie Italia, con l’obiettivo di riconoscere i meccanismi che bloccano l’innovazione e trasformarli in competenze, coraggio e visione.

È stato un momento prezioso per sviluppare una mentalità orientata al “possiamo farlo” invece che al “abbiamo sempre fatto così”.

Perché il futuro non appartiene a chi lo resiste, ma a chi lo costruisce.

Un passo alla volta. Il cambiamento non chiede rivoluzioni immediate, ma la volontà di fare il primo gesto consapevole

Una domanda semplice può essere l’inizio: Qual è un piccolo passo che posso fare da domani per essere parte attiva del cambiamento?

E ancora: Cosa posso fare per migliorare la mia azienda e la sua competitività e la sua marginalità? Quali procedure posso adottare per migliorare la mia organizzazione e definire in modo puntuale a chi fanno capo le varie responsabilità?

La risposta può essere nel cambiamento e l’IA può dare un grande aiuto, anche solo per definire i propri obiettivi.

A cura di Silvia Veronesi

Responsabile marketing e comunicazione

L’Intelligenza Artificiale entra nel magazzino: come cambia la gestione di un’azienda all’ingrosso

Questa settimana ci concentriamo sull’Intelligenza Artificiale (IA) e su come può essere utilizzata per la gestione completa di un’azienda commerciale all’ingrosso, offrendo spunti utili a ogni imprenditore che desidera progredire nell’efficienza dei processi aziendali.

Negli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale sta infatti rivoluzionando non solo i settori tecnologici, ma anche il mondo del commercio tradizionale.

Le aziende all’ingrosso, da sempre impegnate a bilanciare ordini, giacenze e consegne, stanno trovando in essa un alleato strategico per aumentare l’efficienza e ridurre gli sprechi. In questo scenario, un ‘applicazione basata sull’IA – un vero e proprio “Agent”, ossia un sistema autonomo capace di leggere i dati che gli sono forniti o a cui ha accesso e di agire in modo proattivo con suggerimenti e azioni – può svolgere diverse funzioni tra cui:

- controllare automaticamente le giacenze di magazzino;

- predisporre gli ordini di riassortimento;

- ottimizzare e pianificare i flussi di consegna;

- analizzare la rotazione dei prodotti e proporre strategie di marketing.

In altre parole, l’IA si comporta come un assistente virtuale autonomo che gestisce in modo intelligente buona parte dei processi aziendali, collaborando con il personale umano. E’ sempre il personale umano che mantiene un ruolo di supervisione, controllo e indirizzo.

L'Intelligenza Artificiale: un agente intelligente al servizio della logistica

Immaginiamo l’IA come un “agente” digitale capace di acquisire e analizzare in tempo reale i dati provenienti dal gestionale aziendale: flussi degli ordini, livelli di magazzino, tempi di consegna e richieste dei clienti.

Questo agente non si limita a osservare: gestisce attivamente il ciclo operativo, prendendo decisioni basate su algoritmi di previsione e analisi statistica.

Analisi dei flussi e gestione dinamica delle scorte

Una delle funzioni principali dell’IA è il monitoraggio dei flussi degli ordini, riconoscendo modalità e stili di acquisto, nonché le tendenze stagionali.

Sulla base di questi dati, il sistema verifica le giacenze di magazzino e attiva automaticamente gli ordini di riassortimento quando le scorte scendono sottosoglia.

In questo modo, l’azienda mantiene livelli ottimali di merce, evitando sia gli eccessi di stock che le mancanze a scaffale.

Ottimizzazione delle spedizioni e rapporti con i corrieri

Una volta preparati gli ordini, l’agente intelligente è in grado di programmare le consegne, coordinando corrieri e aziende di trasporto.

L’IA valuta i carichi, le destinazioni e i tempi di consegna per ridurre i costi logistici e ottimizzare i percorsi di distribuzione, migliorando così il servizio al cliente.

Supporto alle decisioni strategiche

Oltre agli aspetti operativi, l’Intelligenza Artificiale fornisce anche report e analisi predittive per la direzione aziendale.

Segnala, infatti, gli articoli a bassa rotazione, suggerendo possibili strategie di marketing o promozioni per stimolarne la vendita.

Con strumenti di analisi avanzata, l’IA può inoltre prevedere la domanda futura, aiutando l’azienda a pianificare meglio gli acquisti e gli investimenti.

Un futuro sempre più intelligente

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale non sostituisce le persone, ma le affianca, liberandole dai compiti ripetitivi e lasciando spazio ad attività di maggiore valore aggiunto: pianificazione, relazioni commerciali, innovazione.

Per le aziende all’ingrosso, l’IA rappresenta oggi una leva competitiva decisiva, capace di trasformare i dati in azioni concrete e migliorare la redditività complessiva.

A cura di Egidio Veronesi

Perché esiste la contabilità e a cosa serve

Molto tempo prima di iniziare a scrivere l’uomo ha imparato a contare. Vi sono antichi reperti che riportano tacche disposte in modo ordinato, tra questi una tibia di lupo trovata in Cecoslovacchia , risalente a 42 mila anni fa, su cui sono presenti 57 incisioni disposte a gruppi di cinque.

L’uomo ha sempre contato le cose che osservava.

Non appena sviluppate le prime civiltà, ha dovuto contare il bestiame, i prodotti, le quantità dei raccolti. Basti pensare agli scribi nell’antico Egitto, una casta privilegiata, composta da funzionari dipendenti dal faraone, preposti a contabilizzare i tributi, i raccolti e a fare inventari di ogni cosa, come ad esempio persone, proprietà.

Per la tecnica della contabilità in partita doppia bisogna aspettare il Medioevo, quando i libri contabili erano chiamati “biccherne” e la copertina era una tavola in legno dipinta a olio da artisti a volte famosi. Vere e proprie opere d’arte che ora troviamo esposte nei musei.

"Dare" e "avere"

“Dare” e” Avere”, termini utilizzati ancora oggi in tutto il mondo, così come la partita doppia, li troviamo per la prima volta intorno al 1200, utilizzati dai mercanti fiorentini.

Il “Dare” e l’”Avere” contraddistinguono la sezione nella quale vengono registrate le cifre nella contabilità. All’epoca si utilizzavano registri contabili di carta o pergamena, mentre oggi questi dati sono memorizzati dai computer. Tuttavia, la tecnica è rimasta sempre quella: “Dare” nella colonna di sinistra e “Avere” nella colonna di destra.

La contabilità ha quindi origini antiche e da sempre ha costituito lo strumento più importante a disposizione dell’imprenditore per registrare crediti e debiti, per fare inventari, redigere bilanci, per capire quanto aveva guadagnato su un affare oppure quanto aveva realizzato in capo a un anno.

Le cose che ogni buon imprenditore dovrebbe saper fare

Le cose che ogni buon imprenditore dovrebbe saper fare sono:

- Leggere e comprendere la contabilità o un bilancio, per avere consapevolezza di come e dove sta andando la propria azienda;

- Capire se ha fatto i prezzi giusti, se ha disponibilità finanziarie per fare investimenti, se ha guadagnato o se ha perso;

- Essere onesto con se stesso e riconoscere se è il caso di cambiare mestiere e chiudere la propria attività perché non riesce più a stare sul mercato.

Prendere le giuste decisioni e nei giusti tempi è un fattore vitale e dipende dalla consapevolezza che l’imprenditore, e non la sua impiegata, deve avere dei numeri della propria azienda.

Conoscere per decidere . Il buon imprenditore non è quello che sa fare buoni prodotti oppure è bravo a vendere. Il buon imprenditore è quello che sa fare bene i propri conti

A cura di Egidio Veronesi

Produrre meglio, non solo di più: la programmazione intelligente

Nell’articolo della settimana scorsa abbiamo approfondito il tema della manutenzione predittiva, strumento fondamentale per prevenire i guasti e i fermi di produzione in azienda.

In questa occasione analizziamo invece la programmazione intelligente della produzione, un approccio che consente di ottimizzare l’impiego delle risorse. Costituisce un vantaggio decisivo non solo per le aziende che operano con macchinari (torni, confezionatrici ecc.), ma anche per le imprese che operano nel campo dei servizi produttivi come, ad esempio, l’edilizia e l’impiantistica e per le imprese commerciali.

La programmazione intelligente: un supporto per tutti i settori

In molte aziende, la pianificazione dei cicli produttivi o economici rappresenta un vero e proprio rompicapo: occorre coordinare l’utilizzo delle macchine, la disponibilità delle materie prime, la pianificazione del personale e i tempi di consegna, tenendo conto di vincoli, imprevisti e della disponibilità del magazzino.

Per affrontare queste complessità, può entrare in gioco l’Intelligenza Artificiale (IA). Attraverso algoritmi di ottimizzazione e di apprendimento automatico, l’IA è in grado di pianificare e riorganizzare la produzione in modo dinamico ed efficiente.

Un sistema di programmazione intelligente analizza i dati storici presenti nel database aziendale (ordini, tempi di produzione, scarti, consumi) e li combina con informazioni in tempo reale (stato delle macchine, disponibilità di materiali, priorità dei clienti). Spesso è sufficiente inserire i dati provenienti dal gestionale aziendale, consentire l’accesso alle email relative ai rapporti con clienti e fornitori ed aggiungere alcune informazioni organizzative (organigramma, ruoli e procedure).

Sulla base di questi elementi, l’IA genera automaticamente la sequenza di lavorazioni più efficiente, minimizzando i tempi di attesa e i cambi di set-up, fino ad arrivare alla programmazione quasi completa dell’intera produzione.

Inoltre, quando si verificano imprevisti — come il guasto di una macchina, un ritardo nella fornitura o una variazione dell’ordine — l’IA ricalcola in pochi secondi un nuovo piano di produzione che tiene conto di tali avvenimenti.

I principali vantaggi

L’adozione della programmazione intelligente della produzione comporta numerosi benefici, tra cui:

- Maggiore flessibilità: la produzione si adatta rapidamente a cambiamenti della domanda o a imprevisti operativi.

- Riduzione dei tempi di consegna: grazie a una pianificazione più precisa e aggiornata in tempo reale.

- Utilizzo ottimale delle risorse: macchine, personale e materiali sono sempre impiegati al meglio.

Un esempio concreto è quello di un’azienda che produce componenti meccanici con decine di commesse in lavorazione contemporaneamente. In questo caso, un sistema di programmazione intelligente può suggerire la sequenza ottimale di lavorazioni, tenendo conto delle priorità dei clienti, della disponibilità dei materiali e delle capacità delle macchine. Il risultato è una riduzione significativa dei tempi di setup ed un miglioramento della puntualità nelle consegne.

Verso una produzione più intelligente e sostenibile

La combinazione di manutenzione predittiva e programmazione intelligente rappresenta un passo concreto verso la fabbrica del futuro: un ambiente produttivo connesso, flessibile e orientato al miglioramento dell’organizzazione.

L’IA consente di ridurre sprechi, consumi energetici e costi operativi, contribuendo anche alla sostenibilità ambientale. Ma soprattutto, permette alle aziende di prendere decisioni basate su dati e non su ipotesi, migliorando la qualità del lavoro e la competitività nel lungo periodo.

In conclusione, l’Intelligenza Artificiale non è un sostituto dell’esperienza umana, bensì un prezioso alleato che amplifica la capacità delle persone e delle organizzazioni di prevedere, adattarsi e migliorare continuamente.

A cura di Egidio Veronesi

L’Intelligenza Artificiale in fabbrica: dalla manutenzione predittiva alla programmazione intelligente

L’Intelligenza Artificiale (IA) sta diventando uno strumento pratico per migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende manifatturiere. In un contesto in cui la produttività, la qualità e la sostenibilità sono fattori decisivi, l’IA offre un grande vantaggio: la capacità di trasformare enormi quantità di dati in decisioni operative e indicazioni utili.

Tra le applicazioni più significative in ambito industriale ci sono la manutenzione predittiva e la programmazione intelligente della produzione. Entrambe si basano su un principio comune: usare i dati dell’azienda per anticipare, ottimizzare e prendere decisioni più rapide e informate.

Prevedere per non fermarsi: la manutenzione predittiva

In molte realtà produttive, la manutenzione dei macchinari è ancora gestita in modo reattivo: si interviene solo a seguito di un guasto. Questo approccio, definito “correttivo”, comporta costi elevati, interruzioni impreviste e perdite di produttività.

Un’evoluzione rispetto a tale approccio è rappresentata dalla manutenzione preventiva, che si basa su interventi programmati a intervalli regolari. Tuttavia, non sempre questo metodo è efficiente: si rischia, infatti, di sostituire componenti ancora funzionanti o, al contrario, di non riuscire ad evitare un guasto inatteso.

L’Intelligenza Artificiale permette di compiere un salto qualitativo ulteriore attraverso la manutenzione predittiva: le macchine diventano in grado di monitorare in autonomia il proprio stato di salute. Grazie a speciali sensori IoT (Internet of Things), vengono raccolti continuamente dati relativi a vibrazioni, temperature, pressioni, consumi energetici e altri parametri operativi. Queste informazioni vengono poi elaborate da algoritmi di machine learning che individuano pattern anomali o segnali di degrado. Ad esempio, un aumento anomalo del consumo di elettricità può essere il sintomo evidente di attriti nelle parti meccaniche deteriorate.

In questo modo, la macchina “avverte” quando qualcosa non funziona correttamente: gli algoritmi stimano la probabilità di un guasto e suggeriscono quando intervenire, prima che il problema si manifesti realmente.

I principali benefici della manutenzione predittiva

L’adozione della manutenzione predittiva offre vantaggi immediati:

- Riduzione dei tempi di fermo: la produzione continua senza interruzioni improvvise o con fermi pianificati nei momenti più opportuni.

- Ottimizzazione dei costi di manutenzione: si interviene solo quando necessario, riducendo sprechi di tempo e ricambi.

- Aumento della sicurezza e della qualità: le macchine lavorano sempre in condizioni ottimali.

Esempio concreto: in una linea di produzione di motori elettrici, l’analisi dei dati sulle vibrazioni dei cuscinetti ha permesso di prevedere con due settimane di anticipo un guasto che avrebbe potuto fermare l’intera linea per diversi giorni. Un semplice intervento preventivo ha evitato una perdita di decine di migliaia di euro.

La manutenzione predittiva rappresenta dunque una forma di “intelligenza operativa” che trasforma la manutenzione da centro di costo a leva di efficienza e continuità produttiva.

Sfide e opportunità per le aziende

Nonostante i numerosi vantaggi, l’introduzione dell’IA nella produzione non è priva di sfide.

È necessario disporre di una infrastruttura digitale solida: sensori, sistemi di raccolta dati, piattaforme cloud e una buona integrazione tra i diversi reparti aziendali (produzione, manutenzione, logistica, qualità).

Accanto agli aspetti tecnici, emerge anche una sfida culturale: i dati e gli algoritmi da soli non bastano. È fondamentale che le persone — tecnici, operatori, manager — comprendano il valore dell’IA e imparino a interpretarne i risultati. L’intelligenza artificiale, infatti, non sostituisce il giudizio umano, ma lo potenzia.

Infine, va posta grande attenzione alla sicurezza dei dati: le informazioni raccolte devono essere protette, gestite in modo trasparente e usate nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla proprietà industriale.

La prossima settimana tratteremo della cosiddetta “programmazione intelligente”.

A cura di Egidio Veronesi