Fasi di difficoltà delle imprese

La prima domanda che si pone un imprenditore (e che pone al suo commercialista) è la seguente:

la mia attività va bene o male?

La risposta non può essere una sola. L’azienda può andare bene o male a seconda di tanti fattori che devono essere attentamente valutati.

Spesso l’imprenditore ha una percezione molto limitata dell’andamento aziendale e il più delle volte le uniche cose che percepisce sono:

- La liquidità presente sui conti correnti: se la liquidità aumenta si percepisce che l’azienda va bene;

- La capacità di far fronte ai propri impegni: se vengono fatti i pagamenti in scadenza senza difficoltà e senza lasciare indietro tasse, contributi e fornitori, si percepisce che l’azienda non è indebitata e di conseguenza va bene;

- La liquidità sui conti correnti cala e vengono utilizzati per intero gli affidamenti bancari, che a volte non sono sufficienti. Di conseguenza si percepisce che l’azienda non va assolutamente bene.

Al di là di queste elementari percezioni, molti imprenditori non conoscono assolutamente la propria azienda. Inoltre, le percezioni possono essere non veritiere.

Il primo caso

Certamente una liquidità in costante aumento può essere sintomo di una buona gestione e di un’azienda sana. L’andamento della liquidità è infatti ritenuto da molti un indicatore sufficiente della performance aziendale.

Questo, tuttavia, non è sufficiente in quanto la liquidità non può essere l’unico indicatore dell’andamento aziendale. Occorre anche monitorare attentamente altre situazioni che sono, ad esempio l’andamento della marginalità aziendale che si ottiene sottraendo ai ricavi i costi di produzione (materie prime, lavorazioni, energia, personale ecc.).

Esempio: ricavi euro 50.000 – costi di produzione euro 37.500 = 12.500 euro (=margine lordo o margine di contribuzione).

Mettendo a rapporto tale margine con i ricavi si ottiene:

euro 12.500 : euro 50.000 x 100 = 25%

Ciò significa che il nostro margine di contribuzione è pari al 25% dei ricavi. Tale margine serve a coprire i costi fissi (affitti, costo impiegati, assicurazioni, consulenze ecc.). Da qui il termine “margine di contribuzione”.

Se l’imprenditore calcola questo indice periodicamente (ad esempio tutti i mesi) e lo tiene monitorato nel tempo avrà un elemento di valutazione della performance aziendale.

KPI

Quello che abbiamo calcolato viene comunemente definito in inglese KPI ovvero: “key performance indicator” che tradotto in italiano significa indicatore della performance.

Allo stesso modo l’imprenditore, magari con l’aiuto del proprio commercialista, potrà creare una serie di semplici indicatori da calcolare periodicamente e da tenere sotto controllo.

Ad esempio, l’andamento del fatturato mensile, l’andamento degli ordini in entrata, i tempi di evasione degli ordini ecc.

Questi indicatori se ben congegnati e seguiti nel tempo, possono rappresentare un vero e proprio cruscotto di controllo che rileva le performance aziendali.

Un valido strumento di controllo per controllare e prevenire

Un imprenditore che possiede un valido strumento di controllo costituito da alcuni indicatori aziendali, sia economici che patrimoniali, ma anche organizzativi o commerciali come ad esempio: n° di reclami dei clienti, clienti nuovi e clienti persi ecc., potrà accorgersi in tempo se le cose non vanno per il verso giusto.

Se sarà accorto e preciso nel rilevare gli indicatori e al tempo stesso pronto a reagire ai cambiamenti, difficilmente si troverà in una situazione di crisi irreversibile.

Nei prossimi articoli esamineremo quali sono i rimedi alla situazione di crisi e quali i provvedimenti più opportuni da prendere per non arrecare (o per limitare) danni ai propri creditori evitando, così, di mettere a rischio il proprio patrimonio personale.

A cura di Egidio Veronesi

Ditta, impresa, azienda. Chiamiamole nel modo corretto

Spesso gli imprenditori fanno confusione tra alcuni termini utilizzati per definire la propria “attività” o per descrivere la propria azienda. A volte dicono “la mia ditta” altre “la mia azienda”, altre volte ancora “la mia impresa” oppure “la mia attività”.

Mettiamo ordine andando per esclusione

Il primo termine, di cui parleremo in questo articolo, da non utilizzare è “la mia ditta”.

Il termine “ditta” ha un significato ben preciso, definito dalla legge e dalla dottrina aziendale e indica il nome attribuito alla propria impresa.

Ad esempio, l’insegna “Bar Sport di Luigi Rossetti” contiene (o rappresenta) la ditta con la quale il sig. Luigi Rossetti esercita la propria impresa di pubblico esercizio.

Semplificando: la “ditta” è il nome che contraddistingue la propria impresa da quella degli altri imprenditori.

Art. 2563 – L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore […].

Sulla “ditta” si ha il diritto di utilizzo con precedenza rispetto ad altri, dimostrandone l’utilizzo anteriore. La ditta viene tutelata dalla legge in quanto elemento distintivo dell’impresa.

Se ad esempio il sig. Luigi Rossetti, titolare del “Bar Sport”, ormai conosciuto nel quartiere e nei quartieri vicini per la qualità del servizio, vede aprire un altro bar di fronte al suo con lo stesso nome, o molto simile, ad esempio “Bar Sport di Giorgio Bianchi” o anche solo “Bar Sport”, può giustamente risentirsi perché il nuovo arrivato potrebbe distogliergli parte della clientela che arrivata nei paraggi del suo esercizio potrebbe fare confusione e andare nel bar del suo concorrente.

La tutela della “ditta” è prevista dal successivo articolo del Codice civile:

Art. 2564 – Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Risulta evidente che il diritto all’uso della propria ditta, cioè il nome che distingue l’impresa, non può essere esteso oltre un certo raggio d’azione che dipende dal tipo di attività svolta. Nel caso di un bar potrà essere considerata ragionevole una distanza di un chilometro ma anche di poche centinaia di metri (dipende dalla tipologia di nucleo abitato). Per una impresa che vende “on line” su tutto il territorio nazionale, invece, il diritto all’uso della propria “ditta” in esclusiva varrà per tutto il territorio nazionale.

In quanto segno “distintivo” dell’impresa, la ditta può essere trasferita con l’azienda (in caso di vendita o affitto).

Art. 2565 – La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Concludiamo con alcune considerazioni

Dopo questo approfondimento sul termine “ditta” concludiamo con alcune considerazioni:

- La “ditta” è un nome che distingue l’impresa. Se l’impresa è esercitata da una persona fisica (si parla in questo caso di impresa individuale) dovrebbe contenerne almeno il cognome o una sigla. La sigla potrebbe essere ad esempio uno pseudonimo o un soprannome. Anche una società può avere una propria ditta che la contraddistingue e in tal caso non c’è obbligo di indicare cognome o sigla. Ad esempio, la società Alfa S.r.l. può gestire una pizzeria utilizzando la ditta “Nuova Napoli da Gigi” di cui avrà il diritto di uso esclusivo sul proprio territorio;

- La ditta non va confusa con l’insegna che è un’altra caratteristica che contraddistingue un’impresa ed è data “dall’insieme di scritte e immagini che compaiono all’ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico”. Un’azienda che commercia esclusivamente on line non avrà quindi un’insegna. L’insegna contraddistingue, infatti, un luogo fisico aperto al pubblico;

- La ditta non va confusa con il marchio, che è un insieme di elementi (anche grafici) che contraddistingue un’azienda e i suoi prodotti;

- La ditta non va confusa con il logo che può ridursi a un simbolo grafico che richiama il nome e i prodotti dell’azienda. Tipico esempio la mela di Apple. Il marchio può comprendere anche il logo.

In conclusione di quanto detto fino ad ora, sbaglia dunque quell’imprenditore che afferma “la mia ditta produce il tal prodotto.”

Terminato con questo breve approfondimento, nei prossimi articoli cercheremo di approfondire gli altri termini che identificano e contraddistinguono l’attività dell’imprenditore, cioè azienda e impresa.

Rimediare alla progressività dell'Irpef

Nelle settimane scorse abbiamo affrontato alcuni argomenti, molto gettonati in rete, sulle strategie di risparmio fiscale. Il motto del consulente di turno è sempre lo stesso:

”grazie a noi applicheremo alle vostre aziende le strategie di risparmio fiscale che solo le multinazionali possono permettersi”.

A conti fatti i vari espedienti “miracolosi” si rivelano quasi sempre di ben poca consistenza con la ovvia conclusione che spesso conviene lasciar perdere. Sono strumenti giuridici che vanno utilizzati solamente nel loro naturale contesto, e non da utilizzare con la sola finalità di risparmiare imposte. Per non parlare della bufala che si possono prelevare gli utili pagando il solo 1,2% di imposte.

Come visto ampiamente negli scorsi articoli si possono sì prelevare gli utili pagando l’1,2%, ma solo mettendoli in un’altra società, tornando così punto e a capo.

Di seguito gli articoli in cui ne abbiamo parlato:

La tassazione Irpef sulle persone fisiche

Passiamo ora alla tassazione Irpef sulle persone fisiche. Le aliquote per il 2023 sono:

- Fino a 15.000 euro-> aliquote 23%

- Oltre 15.000 euro fino a 28.000 euro-> aliquote 25%

- Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro-> aliquote 35%

- Oltre 50.000 euro-> aliquote 43%

Al momento sono allo studio con la riforma fiscale, che dovrebbe partire l’anno prossimo. Si stanno avanzando alcune ipotesi di riduzione degli scaglioni Irpef ma, generalmente, tutte queste proposte di revisione, prevedono la tassazione al 43% dei redditi oltre i 50.000 euro.

Consideriamo inoltre che le addizionali Regionali e Comunali complessivamente sommano un altro 2%. Dunque avremo comunque una tassazione marginale (sopra i 50.000 euro) del 45%.

Una precisazione

Non è vero che se aumenta il reddito poi “scatta” l’aliquota più alta che si applica all’intero reddito.

Il calcolo viene fatto suddividendo il reddito per scaglioni e su ogni scaglione si applicherà l’aliquota relativa. Quindi che io abbia un reddito di 20.000 euro o di 200.000 euro poco cambia, poiché sui primi 15.000 euro (primo scaglione) pagherò sempre il 23% di Irpef.

Quali possono essere dunque le strategie di risparmio fiscale per ridurre l’Irpef?

La risposta è: suddividere il reddito tra più persone. Quindi se ho un’azienda che mi dà un reddito medio di 100.000 euro all’anno e riesco a dividerlo tra più persone, avrò complessivamente una tassazione sensibilmente inferiore.

Facciamo il calcolo delle imposte (Irpef) su un reddito di 100.000 euro:

| Scaglione di reddito | Aliquota | Scaglione da tassare | Imposta |

| Fino a 15.000 | 23% | 15.000 | 3.450 |

| Da 15.000 a 28.000 | 25% | 13.000 | 3.250 |

| Da 28.000 a 50.000 | 35% | 22.000 | 7.700 |

| Oltre 50.000 | 43% | 50.000 | 21.500 |

| TOTALI | 100.000 | 35.900 |

Lasciando da parte le addizionali comunali e regionali, possiamo dire che l’Irpef su un reddito imponibile di 100.000 euro è pari al 35,9%.

Se sommo le imposte relative ai primi 3 scaglioni, supponendo di tassare 50.000 euro in capo a due soggetti diversi, avrò un’Irpef di 14.400 euro

3.450 + 3.250 + 7.700

L’Irpef in questo caso incide per il 28,8% calcolata dividendo le imposte (14.400 euro) per il reddito (50.000 euro) e moltiplicato 100.

Se dividiamo il reddito per tre soggetti ancora meglio.

Come si arriva a questo risultato?

La risposta è semplice: basta trovare una persona fisica senza reddito a cui attribuirne una parte. Di solito la ricerca cade su un familiare che non lavora e non ha né reddito né pensione. Se però la persona ha già un reddito il discorso non funziona più, perché il reddito che andremmo ad attribuirgli sarà sommato a quelli che già possiede e quindi il beneficio svanisce.

Peggio ancora sarebbe cercare un amico o un prestanome, che poi gli utili potrà pretenderli realmente o creare problemi di varia natura.

La soluzione ottimale è quindi quella di attribuire un reddito a persone della famiglia che già lavorano nell’azienda e non percepiscono redditi. Magari regolarizzandole e versando per loro i contributi (detraibili dalle imposte), in modo da fargli avere anche una giusta pensione. Meglio spendere qualcosa di più ma versare contributi anziché imposte perché quelli, alla fine, ce li ritroviamo.

Come spostare un'attività individuale in una società?

Le modalità per spostare una attività individuale in una società, in modo da ripartire i redditi, sono diverse e tutte fiscalmente neutre, cioè non si pagano imposte.

- Nel caso di azienda individuale si potrà costituire un’impresa familiare attribuendo redditi ai collaboratori fino al 49% (il 51% rimane sempre al titolare);

- Nel caso di società si potrà fare un atto modificativo per inserire altri soci, magari anche solo capitalisti in modo da non creare loro responsabilità.

Attenzione però agli aspetti contributivi. Occorrerà sempre valutare se i soci o i collaboratori devono essere iscritti nelle rispettive gestioni previdenziali.

Opportunità di risparmio fiscale e di investimento

Concludiamo questo ultimo articolo segnalando un’opportunità di risparmio fiscale e di investimento rappresentato dal Fondo pensione integrativo.

Le persone fisiche possono detrarre dal reddito fino a 5.000 euro all’anno versandole in un fondo pensionistico.

Supponendo di investire 5.000 euro e supponendo di avere un reddito superiore a 50.000 euro, si avrà che il 43% (aliquota Irpef oltre 50.000 euro) verrà recuperato dalle imposte in quanto il versamento ai fondi pensione integrativi sono “oneri deducibili”.

Cosa vuole dire?

Vuol dire che vanno ad abbassare il reddito complessivo e quindi si prendono il beneficio dell’aliquota più elevata che risulta applicabile al reddito del contribuente.

Esempio pratico per capire meglio

Se ad esempio il reddito è di 40.000 euro il beneficio sarà del 35% di quanto versato al fondo pensione, perché è lo scaglione massimo che verrà applicato. Se anche il fondo pensione rende poco dobbiamo considerare che il capitale finale sarà sempre 5.000 euro (oltre agli interessi che andranno a maturare sempre su 5.000 euro).

Pagare meno tasse utilizzando il marchio

Quando viene posta la seguente domanda al commercialista:

ma se io registrassi il mio marchio potrei pagare meno tasse?

capisci subito che il cliente si è ampiamente documentato – oppure ha sentito parlare – dei tanti trucchi che in rete vengono proposti ai clienti per pagare meno imposte.

E il pensiero che assale sempre il cliente è: ma perché il mio commercialista non me ne ha mai parlato?

Proviamo a dare una risposta cercando di capire cos'è il marchio

Il marchio aziendale è il simbolo di riconoscimento della propria azienda e dei propri prodotti o servizi. Serva a far collegare al consumatore l’azienda produttrice con i propri prodotti e per molti clienti rappresenta una garanzia di sicurezza e affidabilità. Il marchio aiuta e sostiene le vendite.

Cosa si legge in rete

L’esempio che si trova spesso nei libri, nei webinar e nei siti degli “esperti” commercialisti della rete è il seguente:

“Se tu hai un’azienda registra il tuo marchio e poi dallo in uso all’azienda che scaricherà il costo. In questo modo avrai una tassazione ridotta perché godrai di una riduzione del 25% di quanto incassi.”

Tra le tante cose, ho letto anche il suggerimento di fare questa procedura per un’azienda individuale, nel caso specifico un bar, dove si spiegava che l’imprenditore doveva registrare il marchio – in quell’occasione “Bar Sport” – e poi affittare il marchio all’azienda individuale. Il che giuridicamente è un orrore.

Perché è un errore? Perché il contratto di concessione del marchio nell’impresa individuale non si può fare, dal momento che una persona fisica non può fare un contratto con se stessa. Le parti di un contratto, per legge, non possono essere la stessa persona.

E se il bar sport fosse una società?

In questo caso si può fare quanto suggerito, e cioè registrare il marchio a nome di un socio (o dei soci) e fare quindi un contratto di licenza alla società che in cambio pagherà royalties ai soci.

Ma quanto può valere l’uso del marchio per un bar che ad esempio fattura 150 mila euro all’anno? O per un'azienda meccanica che fattura un milione di euro l’anno?

La risposta è che occorre valutare il marchio. Poi occorre spendere consulenze e tasse per registrare il marchio con i relativi costi e infine fare il contratto di licenza.

La valutazione del marchio è comunque il momento più importante e va fatto in modo ragionato per determinarne sia il valore che l’importo delle royalties.

Innanzitutto, occorre capire se il marchio aziendale è davvero un marchio e ha un valore.

Se la denominazione della società coincide con il cognome dei soci, ad esempio Officina Meccanica Rossi e Bianchi S.r.l., è evidente che il marchio vale ben poco. Se poi non riusciamo a provarne l’uso ancor peggio. Il marchio ha tanto più valore quanto più è possibile dimostrarne la longevità.

Occorre avere le fatture del grafico all’inizio dell’utilizzo per provarne l’età così come un fatturato e una diffusione territoriale sufficiente per dimostrarne l’utilità allo sviluppo delle vendite.

Facciamo un esempio pratico

Supponiamo che il marchio di un’azienda commerciale, che possiede alcuni punti vendita e che fattura 2 milioni di euro, possa realmente giustificare una royalties del 2% delle vendite e quindi royalties per 40 mila euro all’anno.

Se così fosse avremmo un risparmio fiscale pari alla deduzione del 25% sulle royalties pagate ovvero

40.000 x 25% = 10.000 euro

La tassazione in capo alle S.r.l. è del 27,9% e quindi il risparmio fiscale sarà di 2.790 euro all’anno. Siccome per la perizia inziale, il deposito e il contratto di licenza sono stati spesi 10.000 euro, sarà possibile rientrare dalla spesa in 4 anni. A meno che non si voglia applicare una percentuale di royalties più elevata.

Se ragioniamo sul reale risparmio fiscale, però, la riduzione del 25% delle royalties si ha quando il percettore è chi ha realizzato il marchio. Dobbiamo quindi escludere chi ha comprato un’azienda con un marchio già presente, che dovrà tassare le royalties nella sua dichiarazione dei redditi dove avrà una tassazione a scaglioni progressiva e quindi spesso ben superiore, anche dopo l’abbattimento del 25%, a quella “flat” della S.r.l. che è pari al 27,9%.

Le royalties sui contributi si pagano ?

In rete si legge anche che sulle royalties non si pagano i contributi. Questo è vero, ma i contributi non sono soldi gettati via. Vanno sul monte contributivo della pensione e poi sono detraibili dalle imposte. Meglio pagare qualcosa in più di contributi che pagare delle imposte.

Concludendo

L’uso del marchio in licenza va utilizzato quando davvero si prende in licenza un marchio di terzi per sviluppare il proprio business e non solo per un aleatorio risparmio fiscale.

Anche se il motto degli esperti in rete è “soluzione fiscalmente inattaccabile” espone comunque a possibili contestazioni, in special modo quando le persone che affittano il marchio sono gli stessi soci della società.

Ho anche letto il suggerimento: “per essere più sicuro fai registrare il marchio a nome di tua moglie!”

In realtà molte cose sono belle a parole e funzionano bene, fino a quando qualcuno non viene a controllare.

Le top holding

Come dice la parola, top holding significa che è una holding al di sopra di tutte le altre società. Allo stesso tempo il termine holding sta a significare che si tratta pur sempre di una società destinata a detenere partecipazioni in altre società. Di solito partecipazioni in altre holding.

Supponiamo come punto di partenza di avere una holding i cui soci siano al 50% Tizio e Caio.

La holding a sua volta possiede partecipazioni nelle società operative Alfa, Beta e Gamma.

Come visto nell’articolo della settimana scorsa il passaggio degli utili dalle società operative alle holding consente di trasferire mezzi finanziari pagando solo l’1,2% di imposte. In questo modo si attua una forma di protezione patrimoniale, perché gli utili distribuiti e trasferiti alla holding verranno sottratti al rischio di impresa.

Esempio

Supponiamo ora che il socio Tizio abbia intenzione di reinvestire gli utili che ha percepito dalla holding in un’attività nella quale invece il socio Caio non intende investire. Oppure ipotizziamo che ci siano divergenze tra i soci Tizio e Caio sulla distribuzione di utili: Tizio vuole reinvestire tutto e Caio vuole dividendi a livello personale da spendere.

Tizio per liberarsi dai vincoli posti da Caio potrà conferire la sua quota del 50% in una sua holding personale (personal holding). Ciò comporterà un’ulteriore tassazione dell’1,2% per poter portare gli utili nella sua holding, ma poi potrà gestirli come vuole.

Lo schema sarà dunque il seguente

Con la propria top holding Tizio potrà decidere di investire in altre partecipazioni, finanziare altri business, fare finanziamenti alle società partecipate, indipendentemente dal socio Caio.

Avrà ottenuto così una totale libertà nel gestire le proprie risorse finanziarie.

A cura di Egidio Veronesi

Le personal holding

Questa settimana trattiamo una particolare tipologia di holding interessante per i risultati che ci consente di ottenere nella gestione dei dividendi e dei prelevamenti, indipendentemente dalla volontà degli altri soci.

Le personal holding: cosa sono e come si costituiscono?

Come dice la parola sono holding con un unico socio, di solito persona fisica.

Chi possiede partecipazioni può conferirle in una società unipersonale, la personal holding appunto, senza pagare imposte a condizione, però, che la propria partecipazione sia “qualificata” ovvero superiore al 25% del capitale sociale oppure che permetta di esercitare diritti di voto per una quota superiore al 20%.

Quali vantaggi potremmo avere con la personal holding?

Innanzitutto, se verranno distribuiti dividendi potremo farli affluire nella personal holding pagando solo l’1,2% di imposte, come illustrato nell’articolo precedente, anziché subire la tassazione del 26% riservata ai soci persone fisiche. Le somme incassate dalla personal holding potranno essere quindi utilizzate per fare investimenti, sempre da parte della personal holding.

Un altro importante vantaggio sarà quello di poter gestire i dividendi in modo diverso tra i vari soci.

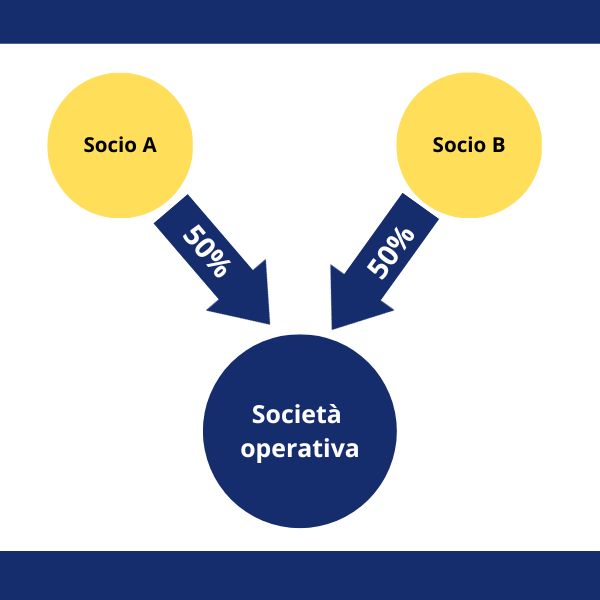

Facciamo un esempio: la società operativa alpha ha due soci, “A” e “B”, al 50% ciascuno. Ad un certo punto della vita di alpha i soci decidono di distribuire 100 mila euro di dividendi, “A” perché ha bisogno di liquidità, “B” invece perché ha intenzione di compiere un nuovo investimento.

Situazione attuale con due soci persone fisiche al 50% ciascuno

Nella configurazione sopra proposta entrambi i soci saranno soggetti alla tassazione del 26% sui dividendi che gli spettano, percependo al netto delle imposte 37.000 euro netti ciascuno.

Consideriamo ora lo stesso esempio ipotizzando, però, che il socio “B”, che desiderava utilizzare la liquidità per effettuare un nuovo investimento, abbia conferito la propria quota sociale in una personal holding.

Situazione a seguito del conferimento da parte del socio "B" del suo 50% in una personal holding

Nella nuova configurazione proposta il socio “A” subirà una tassazione del 26% sui dividendi che gli spettano. Percepirà, quindi, al netto delle imposte 37.000 euro netti.

Il socio “B” riceverà, a seguito del pagamento dei dividendi, 49.400 euro (tassazione all’1,2% di 50.000 euro = 600 euro à 50.000 – 600 = 49.400). Questa somma rimarrà “parcheggiata” nella sua personal holding in attesa di essere reinvestita.

Naturalmente se il socio “B” decidesse di prelevare a sua volta i dividendi dalla sua personal holding subirebbe anche lui la tassazione del 26% e alla fine ci rimetterebbe l’1,2% pagato dalla personal holding. Se invece decidesse di reinvestire nuovamente i dividendi, la personal holding disporrebbe di una somma ben superiore rispetto al socio “A” che ha subito la tassazione del 26%. Avrebbe infatti a disposizione 49.400 euro contro i 37.000 netti ricevuti dal socio “A”.

A cura di Egidio Veronesi

Le holding: quando crearne una

Di recente un cliente, interessato a costituire una holding, mi ha detto di essersi già informato (in rete) sui vari tipi di holding:

- la holding familiare;

- la holding immobiliare;

- la holding finanziaria.

Già questo è significativo della confusione che si crea quando si vogliono approfondire questioni tecniche e giuridiche con l’amico Google. Cerchiamo quindi di mettere ordine.

Cosa vuol dire holding?

Il termine holding in inglese si traduce sostanzialmente in “possesso”.

La holding, infatti, non è altro che una semplice società (di persone o di capitali) la cui attività è il possesso e la gestione di beni (principalmente partecipazioni o titoli), anziché l’esercizio di una attività imprenditoriale.

Quindi una società che possiede in via principale titoli, azioni e quote di società viene definita holding.

Se la società invece possedesse immobili sarebbe definita “immobiliare”.

Holding o immobiliare, quindi, sono semplici definizioni per indicare il tipo di attività svolta da una società.

Due tipologie di holding

Possiamo distinguere due tipologie di holding:

- Holding pura: il suo patrimonio è costituito da partecipazioni in società e liquidità;

- Holding mista: nel cui patrimonio sono presenti titoli, partecipazioni e anche immobili.

Se le holding nel loro attivo hanno più del 50% rappresentato da partecipazioni in società e crediti verso le stesse, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate i loro rapporti con le società partecipate con modalità abbastanza complesse.

Lo schema classico di una holding che possiede il 100% delle quote in una società (ad esempio l’operativa nella quale lavora l’imprenditore) è il seguente:

Nell’immagine sopra riportata la società operativa ha un unico socio che è la holding e che detiene il 100% delle quote sociali. Analizziamo questo caso che è il più semplice in assoluto, ma che permette di capire i concetti di base. Naturalmente esistono situazioni ben più complesse di holding che detengono svariate partecipazioni costituendo il cosiddetto “gruppo”. A volte vengono create sub-holding o top-holding per gestire complesse architetture di rapporti societari.

Tuttavia, le regole di funzionamento sono più o meno le stesse sia nelle situazioni estremamente semplici che nelle situazioni più complesse.

Va comunque tenuto presente che la holding per funzionare al massimo delle sue potenzialità deve essere una società di capitali (almeno una S.r.l. per intenderci) e quindi ci saranno costi di costituzione e di mantenimento della società.

Quali sono i vantaggi della holding?

In primo luogo possiamo avere vantaggi patrimoniali, perché possiamo trasferire gli utili dalla società operativa al socio holding. In questo modo, se le cose andassero male e l’operativa fallisse, i dividendi guadagnati nel tempo rimarrebbero acquisiti dalla holding.

Appare chiaro che se la società operativa fa un’attività che comporta rischi contenuti (specie se l’imprenditore sa gestire bene la propria impresa), oppure, se non ha utili in eccesso da accantonare (perché i soci li prelevano tutti e anche di più), costituire una holding è alquanto inutile, perché comporterebbe solo dei costi in più.

Relativamente ai vantaggi fiscali dobbiamo considerare prima di tutto che: quando gli utili passano dall’operativa alla holding c’è una grossa esenzione. Gli utili trasferiti alla holding vengono tassati solo per il 5% del loro ammontare, quindi, se la holding è una S.r.l. su quel 5% si applicherà l’aliquota fissa Ires che è il 24%.

Alla fine il risultato è una tassazione dell’1,2% che è la cifra alettante che si legge sempre in rete: “come pagare solo l’1,2% di imposte….”. Tuttavia, spesso non si dice che sui redditi la società operativa:

- prima paga comunque il 24% di Ires e il 3,9% di Irap, per un totale del 27,9%;

- dopodiché, trasferendo gli utili residui alla holding si paga il famoso 1,2%;

- infine non viene neppure detto che per portare fuori i soldi dalla holding e metterseli in tasca c’è da pagare il 26% di cedolare su quello che resta.

A conti fatti se i soci intendono mettersi i soldi in tasca (gli utili) passando per la holding, non fanno altro che pagare più tasse rispetto a non avere nessuna holding.

Se invece i soci vogliono portare gli utili dalla operativa alla holding per poi reinvestirli in altre società o in immobili, allora la holding svolge la sua funzione. In questo modo, infatti, si risparmia il 26% di cedolare che si dovrebbe sopportare se gli utili dalla operativa passassero alle tasche dei soci per poi essere reinvestiti come persone fisiche.

Un altro vantaggio è dato dal fatto che la vendita delle quote di una società da parte della holding, a determinate condizioni, ha la stessa tassazione dei dividendi: 1,2% sulla plusvalenza, che poi la holding può reinvestire in altre attività.

Cosa possiamo concludere

Quindi se non ci sono utili o qualora ci fossero, si è intenzionati a portarli a casa, la holding non fa risparmiare le tasse ma ne fa spendere in più. In pratica consentirà semplicemente di sospendere la tassazione, finché non si deciderà di portare fuori gli utili. Ma il giorno in cui si preleveranno per un qualsiasi motivo alla cedolare non si potrà sfuggire.

Se invece le motivazioni sottostanti alla costituzione della holding sono di attuare un passaggio generazionale, oppure ci sono logiche di strutturare il business con forti reinvestimenti, allora parliamo di altro.

Ecco perché la holding come mero strumento per conseguire un risparmio fiscale non è una gran soluzione e non ha molto senso.

È invece un interessante e importante strumento societario che però deve aver una sua motivazione giuridica ed economica principalmente di natura strategica.

A cura di Egidio Veronesi

Il TFM- Trattamento di Fine Mandato

Spesso gli imprenditori navigano in rete alla ricerca dell’Eldorado “il risparmio fiscale” perché evidentemente un recente salasso di F24 gli hanno azzerato il conto in banca.

Il responsabile è il proprio commercialista che gliel’ha rifilato senza troppi preamboli (perché anche lui stava per andare in ferie e aveva poco tempo). E siccome in rete si trova la risposta a tutte le domande, perché non chiedere come poter risparmiare le imposte. Anche perché il proprio commercialista non può sapere tutto (il che mi sembra assolutamente naturale).

Cosa propone la rete

Tra le tante “opportunità” di risparmio fiscale che si trovano in rete, una delle maggiormente gettonate è il TFM (Trattamento di Fine Mandato) che si può attribuire agli amministratori della società.

Questo accantonamento che matura ogni anno diventa detraibile dalla società e non è tassato in capo all’Amministratore. Detta così sembra una soluzione geniale, perché il risparmio fiscale risulta evidente. L’esperto di turno che ne parla in rete e che ovviamente indica sotto il suo numero di telefono con scritto “se vuoi risparmiare le imposte chiamami” si astiene sempre dal dire che

le imposte non sono risparmiate ma solamente rinviate.

Sì perché, quell’accantonamento una volta “scaricato” dovrà poi un giorno o l’altro essere pagato all’amministratore (e ovviamente tassato). Alla fine le imposte risparmiate in tanti anni diventeranno una sanguinoso esborso quasi insostenibile quando il compenso verrà pagato.

Proviamo a quantificare il risparmio fiscale

Considerando un amministratore con un compenso lordo di 3.000 euro al mese potremmo andare a dedurre (senza correre rischi) una somma non troppo lontana da questo importo.

Precisiamo che per un dipendente viene accantonata, per legge, una somma pari allo stipendio lordo annuale diviso 13,5 (circa una mensilità all’anno).

Per l’Agenzia delle Entrate non ci si può discostare più di tanto da questo valore e un accantonamento maggiore può facilmente essere contestato. Navigando qua e là in rete si legge che l’Agenzia non può contestare l’entità dell’accantonamento e sostiene che si possa fare un accantonamento pari anche al 50% del compenso annuale.

In realtà le cose non stanno in questi termini e l’unica certezza è che l’Agenzia, in sede di controllo, lo contesterà e riprenderà la tassazione iscrivendo a ruolo imposte, sanzioni e contributi (leggasi Equitalia).

Facendo le cose regolari qualche risparmio può esserci

Un accantonamento di 3.000 euro si traduce in un risparmio (temporaneo) di imposta di 720 euro (3.000 x 24% che è l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società).

La deducibilità non è consentita ai fini Irap. Come si può capire il risparmio è abbastanza modesto, considerando anche che al momento del pagamento del TFM alla cessazione della carica dell’Amministratore, questo gli verrà tassato in pieno.

C’è tuttavia un possibile vantaggio che è quello di avere una tassazione modesta al momento della liquidazione, perché i redditi a formazione pluriennale (come il TFM che viene accantonato di anno in anno) vengono tassati separatamente (cioè non fanno cumulo con il reddito dell’anno in cui viene pagato, ma scontano l’aliquota media Irpef dei due anni precedenti).

Per avere questo vantaggio occorre però che l’amministratore prima di cessare dal suo mandato riduca il proprio compenso al minimo per due anni e il terzo anno deve farsi pagare il compenso.

Come ben capite fare una pianificazione del genere è abbastanza difficile.

Da considerare anche che la cessazione dalla carica di Amministratore (per sostituzione o perché si passa da Amministratore unico a Consiglio di Amministrazione o viceversa) comporterà la liquidazione immediata del TFM.

Vero è che per portarsi a casa i soldi da una società occorre pagare anche un’ulteriore cedolare del 26% (la ritenuta d’imposta sui dividendi) ma va considerato che il TFM all’atto della liquidazione oltre alla tassazione subirà anche il versamento dei contributi che potrebbero arrivare al 37%.

Alla fine, dopo tanti anni, se si è bravi e fortunati, si potrà portare a casa a conti fatti (se le cose vanno quindi per il verso giusto) qualche centinaio di euro all’anno.

Concludendo

Il TFM è uno strumento che deve trovare la sua giusta collocazione quando esistono reali interessi da parte dell’Amministratore ad avere una buonuscita a causa dell’interruzione a volte inaspettata del suo rapporto di lavoro.

Quando c’è, quindi, una reale contrapposizione di interessi tra Amministratore (nel caso sia un soggetto esterno alla società) e la società stessa. Quando in pratica il TFM è un reale strumento di protezione per l’Amministratore, che ha un rapporto di lavoro che è molto aleatorio e spesso è legato ai risultati dell’azienda.

Se la previsione di un TFM deve essere finalizzata esclusivamente a un modesto risparmio fiscale perde la sua natura e la sua finalità.

Il nostro buon imprenditore farà molto meglio a dirottare le proprie energie nell’amministrare e governare bene la propria azienda e a sviluppare il proprio business!

A cura di Egidio Veronesi

Strategie di risparmio fiscale: i compensi agli amministratori

Dopo aver trattato nei precedenti articoli la tassazione dei soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone, cosiddetti soggetti “trasparenti”) e IRES (le società di capitali, i cosiddetti soggetti “opachi”) e l’opportunità di corrispondere compensi ai soci o amministratori che prestano la loro attività nelle rispettive società, passiamo ora a vedere quali sono gli effettivi risparmi fiscali.

Innanzitutto, occorre precisare che il compenso agli amministratori (o soci che prestano la propria attività) può essere corrisposto sia nelle società di persone (Snc e Sas) che nelle società di capitali (S.r.l. e Spa). La trasformazione delle società di persone in società di capitali al solo fine di prevedere i compensi agli amministratori è pertanto del tutto inutile.

Come viene stabilito il compenso

Il compenso da attribuire agli amministratori (soci e non soci) viene stabilito con apposita decisione dei soci stessi, con verbale da trascrivere nel relativo libro bollato e vidimato delle decisioni dei soci nel caso di S.r.l e Spa o con verbale / accordo sottoscritto dai soci nel caso di Snc e Sas. Per queste ultime non è prevista la tenuta di un libro bollato e vidimato per le assemblee dei soci ed in tal caso si suggerisce, una volta formalizzato e sottoscritto il relativo verbale, di dargli data certa apponendo la marca temporale o spedendolo con Pec ai soci/amministratori.

Il compenso corrisposto agli amministratori/soci viene trattato dal punto di vista fiscale allo stesso modo del reddito pagato ai dipendenti in busta paga. I compensi agli amministratori vengono infatti definiti “redditi assimilati” al lavoro dipendente. Vediamo a seguire quali risparmi si possono ottenere.

Quali risparmi si possono ottenere

Detrazione di imposte: al socio amministratore che percepisce un compenso “lordo” intorno ai 30 – 40 mila euro annuali spetterà una detrazione di imposta che si aggira sui 1.500/2.000 euro annuali. Detrazione significa che il risparmio di imposte sarà pari alla detrazione riconosciuta.

Altre due forme di risparmio fiscale

L'indennità di trasferta

Per ogni giorno in cui l’amministratore dovrà recarsi in trasferta, per motivi legati al proprio lavoro o attività di amministratore, fuori dal comune dove ha sede la società (e quindi non si considera il tragitto “casa – lavoro”), gli potrà essere riconosciuta una indennità di trasferta giornaliera di euro 46,48 (aumentate a euro 77,47 per trasferte all’estero). L’indennità di trasferta è esente da imposte e contributi ed è deducibile dal reddito d’impresa.

Quindi se l’amministratore si recherà fuori comune ad esempio per 15 giorni al mese gli spetterà un’indennità di trasferta di euro 46,48 x 15gg = 697,2 x 12 mesi = euro 8.366,40 totalmente esentasse per l’amministratore e detraibili per l’azienda.

L’indennità è riconosciuta una volta al giorno, indipendentemente dal numero di viaggi o comuni nei quali si è recato l’amministratore.

L’indennità di trasferta è riconosciuta quale indennità per:

- disagio legato alla trasferta;

- vitto;

- alloggio.

E quindi è da considerarsi come la somma spettante per i suddetti tre fattori.

Se l’azienda rimborsa il vitto o l’alloggio l’indennità si ridurrà di un terzo passando a euro 30,99.

Se rimborsa sia il vitto che l’alloggio verrà ridotta di due terzi diventando euro 15,49.

Ci si è chiesti se possa essere corrisposta l’indennità piena di euro 46,48 anche se la trasferta è inferiore alla giornata lavorativa e l’amministratore a sera rientra comunque in azienda o alla propria abitazione.

In questo caso, infatti, il pernottamento in albergo non sarebbe teoricamente previsto. L’Agenzia Entrate ha risposto che:

in tal caso l’indennità spetta comunque in misura piena, senza alcuna riduzione per la componente “teorica” di un terzo della trasferta riferibile all’alloggio.

Il rimborso chilometrico

Viene corrisposto con la tariffa ACI per ogni chilometro di trasferta dell’amministratore che ha usato un proprio autoveicolo.

Se ad esempio l’amministratore fa 1.000 chilometri al mese con la propria auto, che comporta un rimborso chilometrico di 50 centesimi al chilometro, (corrispondente a un’auto di media cilindrata) avrà un rimborso di euro 500 esenti da imposte e contributi e che l’azienda potrà detrarre integralmente dal reddito.

Ovviamente sia le trasferte che i rimborsi chilometrici dovranno essere documentati da appositi fogli mensili riepilogativi che indicano il luogo della trasferta, chilometri percorsi e motivo del viaggio.

In conclusione

Da quanto detto risulta evidente che un’ accorta gestione dei compensi degli amministratori, delle indennità di trasferta e degli eventuali rimborsi chilometrici potrà portare a un risparmio fiscale che può arrivare a sfiorare 7/8 mila euro annuali (ammesso che gli amministratori effettuino realmente le trasferte e utilizzino un loro autoveicolo).

Per evitare complicazioni non ho trattato gli aspetti previdenziali e la differenza che c’è (in realtà poca) tra l’attribuzione di un compenso per l’attività di amministratore e l’attribuzione di un compenso per l’attività lavorativa per effetto di un impegno assunto dal socio nel contratto sociale o in un successivo accordo (le cosiddette prestazioni accessorie).

Su questi argomenti troneremo prossimamente con specifici approfondimenti.

A cura di Egidio Veronesi

Il pagamento di compensi periodici agli amministratori

La settimana scorsa abbiamo trattato della tassazione dei soggetti IRPEF, cosiddetti “trasparenti”, (società di persone e imprese individuali) ai quali il reddito realizzato all’impresa viene trasferito (anche se non percepito) nel periodo di imposta stesso. I soggetti IRES, cosiddetti “opachi” (Srl e Spa) pagano le imposte sul reddito di impresa e i soci verranno tassati solamente quando preleveranno gli utili. Quando cioè gli utili passeranno dall’azienda alle loro tasche.

Cosa s'intende con il termine "soggetto opaco" e "soggetto trasparente"?

Il termine “soggetto opaco” sta a significare che il reddito di impresa non è tassato automaticamente in capo al socio. Il termine “soggetto trasparente”, invece, sta a significare che il reddito d’impresa viene trasferito (e tassato) automaticamente in capo al socio persona fisica, anche se non prelevato.

La tassazione dei contribuenti (sia IRPEF che IRES) avviene a saldo nel mese di giugno quando dovrà essere pagato anche il primo acconto delle imposte per l’esercizio in corso (ad esempio nel 2023 si è pagato a giugno il saldo delle imposte per il 2022 e il 1° acconto per il 2023), mentre a novembre si pagherà il 2° acconto per l’anno in corso.

La somma di 1° e 2° acconto è pari al 100% delle imposte. Se, prendendo l’esempio precedente, il reddito del 2023 sarà uguale a quello dell’anno 2022, a giugno 2024 non si dovrà versare alcun saldo di imposta.

La differenza tra i due regimi di tassazione

La differenza tra i due regimi di tassazione è sostanzialmente che per i soggetti IRES (opachi) l’aliquota di imposta è sempre pari al 24%. Quando si preleveranno gli utili si dovrà versare su quello che rimane (100-24=76) il 26% di imposta. Per i soggetti IRPEF, invece, dovrà essere applicata una imposta crescente (a scaglioni) e quindi la tassazione può diventare abbastanza salata.

Attenzione alle cattive abitudini

C’è poi una brutta tendenza da parte di alcuni imprenditori (per fortuna sempre meno) a spendere molto quando hanno un bel saldo attivo sul conto aziendale in banca, non considerando che buona parte di quei soldi spettano allo Stato.

Quando si tratta di pagare le imposte i soldi non ci sono più e quindi le tasse “si pagheranno quando ci sono i soldi”. Purtroppo, molti casi di aziende indebitate con Equitalia sono la conseguenza di questi comportamenti.

Cosa si suggerisce?

Si suggerisce quindi all’imprenditore che agisce in forma societaria, sia società di persone che di capitali, di prendersi un compenso mensile che viene tassato come la busta paga del lavoratore dipendente.

Così il socio che lavora nell’azienda avrà la sua “busta paga” mensile, detraibile dal reddito aziendale e quindi in sede di dichiarazione dei redditi verrà tassato l’utile già decurtato dei compensi pagati ai soci nel corso dell’anno.

La società dovrà pagare tutti i mesi imposte e contributi sulle buste paga dei soci (ritenute fiscali e Inps) ma a giugno dell’anno successivo il debito fiscale (saldo e 1° acconto) sarà sicuramente più lieve. Il socio dovrà limitarsi quindi a vivere con il suo compenso mensile e prelevare gli utili solamente l’anno successivo, dopo aver pagato le imposte.

Questo è un comportamento virtuoso e trasparente anche nei confronti degli altri soci e anche dei terzi (banche, fornitori ecc.) quando andranno a leggere il bilancio della loro società.

Quali le conseguenze

La conseguenza immediata di corrispondere un compenso fisso ai soci ogni mese è di avere una maggior consapevolezza da parte loro del reale andamento dell’azienda, perché l’utile terrà conto del compenso per il lavoro dei soci (compenso netto più tasse e contributi).

Nel caso di imprese individuali non si potrà ovviamente ricorrere al compenso e, pertanto, sarà lo stesso imprenditore a dover pianificare quanto prelevare considerando l’utile atteso dalla propria azienda.

La pianificazione fiscale di cui abbiamo parlato è funzionale ad una miglior gestione dell’azienda : i soci vengono stipendiati e l’utile di bilancio è più realistico. Inoltre, c’è una diluizione del carico fiscale durante l’anno, evitando quindi le brutte sorprese a giugno e novembre quando il commercialista chiama per pagare le imposte. Perché anche se si sa che sono da pagare, la chiamata finale per l’adempimento è sempre un momento di sofferenza.

Come corrispondere il compenso ai soci?

Il compenso ai soci può essere corrisposto in diverse modalità: o come compenso amministratori, oppure come pagamento della prestazione lavorativa del socio, che il Codice civile definisce “prestazione accessoria”.

Oltre alla pianificazione temporale e alla migliore gestione della società, il compenso amministratore può consentire anche apprezzabili risparmi in termine di imposte; questo sarà l’argomento della prossima settimana.

A cura di Egidio Veronesi