Reskilling e Upskilling: di cosa si tratta?

Nel panorama del mercato del lavoro italiano emergono segnali di malessere, oltre alla fuga di cervelli all’estero e alla crescente difficoltà nel reclutare figure professionali qualificate. Un’indagine condotta da InfoJobs, leader italiano nella ricerca di lavoro online, su un campione di 158 aziende e oltre 1.300 candidati, rivela che le aziende italiane non stanno adottando sufficienti misure concrete per trattenere i propri talenti.

Cosa emerge dallo studio

Secondo lo studio, il 48,6% dei lavoratori esprime insoddisfazione sul lavoro attuale e cerca nuove opportunità professionali. Tuttavia, il 57,1% delle aziende non ha intrapreso azioni per contrastare questa tendenza.

Anche se la perdita di un dipendente è considerata dannosa per l’azienda, solo il 42,9% delle aziende ha cercato attivamente di trattenere i talenti. Al contrario, il 56% delle aziende ha deciso di non intervenire, attribuendo la propria scelta al prestigio e all’ottimo ambiente di lavoro offerti (56%) o alla mancanza di fondi (33,6%). Allo stesso tempo, il 10,3% ritiene che una volta presa la decisione di lasciare un’azienda, nulla possa influenzare la scelta del dipendente.

Per le aziende che hanno deciso di agire, i metodi più comuni per trattenere i talenti includono aumenti di stipendio (52,7%), lavoro ibrido (31%), pacchetti di welfare aziendale (31%), percorsi di carriera chiari (27,3%) e maggiore formazione (20%).

In questo contesto emergono due concetti cruciali: reskilling e upskilling.

Reskilling e upskilling: significato

Il reskilling rappresenta un processo cruciale nel contesto attuale del mercato del lavoro, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e strutturali. Consiste nell’acquisizione di nuove competenze necessarie per svolgere ruoli lavorativi diversi da quelli precedentemente ricoperti. Questo può essere motivato da molteplici fattori, come l’evoluzione delle tecnologie, la ristrutturazione aziendale o l’emergere di nuove opportunità di carriera. Attraverso il reskilling, i lavoratori possono adattarsi in modo efficace ai cambiamenti del mercato del lavoro, aumentando la loro employability (occupabilità) e la loro capacità di contribuire in settori emergenti.

L’upskilling, invece, rappresenta un’importante strategia per migliorare e potenziare le competenze già possedute dai lavoratori. Questo processo mira a sviluppare le capacità esistenti, fornendo agli individui gli strumenti necessari per essere competitivi in un ambiente lavorativo in continua evoluzione. L’upskilling può assumere molteplici forme come:

- Formazione tecnica specifica;

- Crescita delle competenze trasversali come la leadership, la comunicazione e la risoluzione dei problemi.

In un contesto in cui l’innovazione e la specializzazione sono sempre più importanti, l’upskilling diventa essenziale per garantire la rilevanza e la competitività nel mercato del lavoro.

Quante aziende utilizzano il reskilling e quante l'upskilling

Il reskilling è adottato da quasi il 60% delle aziende coinvolte, con valutazioni diverse sulla sua efficacia. Alcune aziende lo utilizzano per limitare il turnover (24,8%), trattenere dipendenti validi (17,1%), o aumentare la propria credibilità dopo la “Great Resignation” (17,1%).

L’upskilling, invece, è considerato dalle aziende come una chiave per aumentare la competitività attraverso la valorizzazione dei dipendenti (37,9%). Tuttavia, il 33,7% ritiene che chi desidera cambiare lavoro potrebbe non accettare questa alternativa.

L'intelligenza artificiale nelle gestione delle risorse umane

Infine, lo studio ha esplorato l’impatto dell’intelligenza artificiale nella gestione delle risorse umane. Sebbene la maggior parte delle aziende intervistate (65,4%) ritenga che l’IA sia ancora lontana dall’essere implementata in azienda, il 19,2% la vede come un aiuto nella selezione del personale. Allo stesso tempo, il 7,7% delle aziende ritiene che l’IA possa snellire le procedure e far emergere il talento individuale, mentre un altro 7,7% la percepisce come una minaccia per molti lavori, non solo nell’ambito delle risorse umane.

A cura di Andrea Bergonzoni

Retention aziendale: che cos'è e perché è importante

Negli scorsi articoli abbiamo parlato di come negli attuali contesti lavorativi, caratterizzati dalla complessità e dalla dinamicità del mercato del lavoro, la retention aziendale emerge come una priorità imprescindibile per le imprese che aspirano a mantenersi competitive e adattabili. Il fenomeno della “Great Resignation” ha enfatizzato la necessità cruciale per le aziende di:

- Sviluppare strategie innovative per trattenere i talenti;

- Garantire un ambiente lavorativo che promuova la motivazione e la soddisfazione dei dipendenti.

Dipendenti: cuore pulsante delle aziende

Il cuore pulsante di qualsiasi organizzazione è costituito dai dipendenti. Sono loro che, con dedizione, competenza e passione, alimentano il motore dell’azienda, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi e alla creazione di valore per i clienti e per l’azienda stessa. In un panorama in cui i lavoratori sono sempre più consapevoli dei propri diritti, delle proprie aspirazioni e delle opportunità disponibili, è fondamentale che le aziende adottino strategie efficaci per coinvolgere e trattenere il proprio personale.

Quali sono le strategie e le best practice che un buon imprenditore può adottare per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e affrontare le sfide del mercato del lavoro odierno?

- Cultura aziendale e identità: Uno degli elementi chiave per trattenere i dipendenti è la creazione di una forte cultura aziendale e un senso di identità condiviso. Le aziende dovrebbero definire chiaramente i propri valori, la missione e la visione. Quando i dipendenti si identificano con la cultura aziendale, sono più propensi a rimanere a lungo termine.

- Sviluppo professionale e opportunità di crescita: I dipendenti desiderano costantemente crescere e svilupparsi professionalmente. Le aziende possono soddisfare questa esigenza offrendo programmi di formazione e sviluppo su misura, mentorship e opportunità di avanzamento di carriera. Investire nel successo professionale dei dipendenti non solo li motiva a rimanere, ma li rende anche più preziosi per l’azienda nel lungo periodo.

- Flessibilità e benessere: La pandemia ha evidenziato l’importanza della flessibilità lavorativa e del benessere dei dipendenti. Le aziende possono offrire orari flessibili, lavoro da remoto, programmi di benessere mentale e fisico, e un ambiente di lavoro che favorisca l’equilibrio tra vita professionale e personale.

- Coinvolgimento e partecipazione: Coinvolgere attivamente i dipendenti nelle decisioni aziendali e nel processo decisionale può aumentare il loro senso di appartenenza e fiducia nell’azienda. Le aziende possono organizzare sessioni di brainstorming, sondaggi di feedback e gruppi di lavoro trasversali per coinvolgere i dipendenti nelle iniziative aziendali e ascoltare le loro opinioni.

- Riconoscimento e gratificazione: Il riconoscimento del lavoro ben fatto è fondamentale per mantenere i dipendenti motivati e impegnati. Le aziende possono implementare programmi di riconoscimento e incentivi che premiano il successo e il contributo dei dipendenti. Questo può includere premi finanziari, bonus, riconoscimenti pubblici e opportunità di crescita professionale.

Il successo dell'azienda sono i dipendenti

In conclusione, trattenere i dipendenti richiede un impegno costante da parte delle aziende per creare un ambiente di lavoro positivo, gratificante e inclusivo. Investire nelle persone, nella cultura aziendale e nel benessere dei dipendenti non solo migliora la retention aziendale, ma contribuisce anche al successo a lungo termine dell’azienda.

A cura di Andrea Bergonzoni

Il valore delle persone nelle aziende

Nell’ articolo della scorsa settimana abbiamo affrontato, a grandi linee, i problemi odierni dell’occupazione evidenziando in particolar modo che:

- Nel momento storico in cui viviamo, è difficile trovare personale con un profilo adatto alla propria azienda a causa della pressoché totale saturazione dell’offerta;

- I lavoratori hanno tendenza ad abbandonare il posto di lavoro che non ritengono adatto e compatibile con il proprio stile di vita.

Lo stipendio non è tutto

Parlando del fenomeno della “Great Resignation” abbiamo evidenziato che per i lavoratori l’aspetto finanziario non è più quello principale che viene preso in considerazione. Infatti, ricoprono sempre più importanza elementi quali il benessere sul luogo di lavoro che può essere il risultato di:

- Un ambiente cordiale dove non esistono contrasti con colleghi o lotte interne per scalare promozioni;

- Libertà di gestire e organizzare il proprio lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. Gli ordini continui e pressanti di natura esecutiva da parte dei superiori rappresentano un forte elemento di stress;

- Discreta autonomia nel gestire le proprie ferie e permessi;

- Vicinanza con il posto di lavoro sia per le economie di trasferta che per il tempo necessario per il viaggio. Mediamente un tragitto casa – lavoro di 30 km andata e 30 km di ritorno può incidere anche 400-500 euro al mese, se non si dispone di mezzi pubblici;

- Possibilità di smart working almeno un giorno alla settimana;

- Attenzione dei propri superiori o dei titolari al proprio lavoro. Essere ignorati non fa bene, mentre è di grande aiuto un sostegno alle proprie ambizioni di crescita professionale;

- Welfare aziendale.

Potremmo elencare tanti altri elementi utili a creare un ambiente di lavoro sereno e gratificante, ma uno degli elementi più rilevanti che possono trattenere un dipendente è il senso di appartenenza all’azienda o all’organizzazione di cui fa parte. Per far crescere il senso di appartenenza è fondamentale che il lavoratore abbia una profonda stima dell’azienda e dei suoi titolari e creda nella mission aziendale, ovvero nell’utilità delle cose che vengono fatte per i clienti dell’azienda.

Il ruolo dell'imprenditore

Nel quadro che abbiamo delineato appare evidente che il ruolo dell’imprenditore è fondamentale per creare le giuste condizioni di lavoro e far sì che il proprio collaboratore si senta realizzato e gratificato per quello che fa.

Certamente non è facile per l’imprenditore dal momento che molti sono cresciuti con la logica del rapporto

datore di lavoro ➡️ lavoratore subordinato, che esegue gli ordini, ovvero io lo pago e lui fa quello che gli dico senza obiettare.

Questa logica oggi è del tutto superata. Se manca coinvolgimento del lavoratore e l’unico motivo per trattenerlo è lo stipendio, gli do più soldi così non se ne va anche se l’ambiente di lavoro lascia a desiderare, c’è qualcosa che non funziona più.

Il lavoratore che si sente gratificato solo con il denaro avrà sempre necessità di aumenti di stipendio per essere trattenuto, innescando una logica che a livello aziendale porta a effetti molto negativi. Infatti, non appena il nostro collaboratore troverà qualcuno che gli darà 10 euro in più al mese, o magari anche meno ma gli promette un ambiante di lavoro diverso, se ne andrà.

Come trattenere i dipendenti in azienda

Per trattenere i lavoratori serve quindi un loro coinvolgimento nei processi aziendali e far crescere in loro la consapevolezza di appartenere a un’organizzazione che fa qualcosa di buono per i propri clienti e indirettamente per i propri collaboratori. Se i collaboratori sono felici faranno contenti anche i clienti, decretando così il successo dell’azienda.

Questi concetti, oggetto di discussione ormai da decenni nei paesi industrializzati da parte di molti studiosi, devono essere tenuti ben presenti dal buon imprenditore che ormai è diventato consapevole che il denaro non compra le persone e per legarle all’azienda deve puntare principalmente:

- Sul loro benessere lavorativo;

- Sul loro coinvolgimento nella mission aziendale;

- Supportando le loro aspirazioni in termini di crescita professionale.

A cura di Egidio Veronesi

Le grandi dimissioni: di cosa si tratta

Nella recente storia italiana abbiamo assistito a periodi di più o meno intensa disoccupazione con indici spesso ben al di sopra delle due cifre.

Dal 2020 (l’anno del Covid) il mondo è cambiato. Il posto fisso a vita ha perso molto del suo valore. La mobilità è aumentata in modo vorticoso e abbiamo assistito a un fenomeno di dimissioni massicce di lavoratori conosciuto con il nome di “Great Resignation”, o “Le Grandi Dimissioni”.

Dimissioni in Italia

Questo fenomeno sta caratterizzando il mercato del lavoro in Italia praticamente dall’inizio del 2021 e riguarda principalmente i giovani lavoratori under 30, identificati come appartenenti alla Generazione Z.

Nel solo 2021, ben 47,8 milioni di lavoratori subordinati negli Stati Uniti hanno rassegnato le proprie dimissioni e nel solo marzo 2022 le richieste hanno toccato il picco superando i 4,5 milioni. Questo fenomeno, partito dagli Stati Uniti, è arrivato anche in Europa e in Italia e oggi lo tocchiamo con mano.

In Italia le cose sono state complicate anche dal “reddito di cittadinanza” che ha disincentivato determinate fasce di lavoratori deboli a cercare occupazione. Dall’altra parte, però, il “superbonus 110%” dell’edilizia ha asciugato gran parte del mercato del lavoro, da una parte drenando molti lavoratori che sono stati assorbiti dalla forte richiesta di manodopera per i cantieri e dall’altra generando piena occupazione in molti settori dell’industria.

Altri elementi che hanno determinato la piena occupazione sono stati anche:

- Il contraccolpo dei prezzi aumentati dopo la stasi del Covid, per colmare la ripresa della domanda;

- La politica espansiva del governo italiano con incentivi alle imprese (in particolare i crediti di imposta sui beni strumentali e l’agevolazione industria 4.0);

- La guerra in Ucraina e poi quella tra Israele e Palestina.

Il risultato è stato una crescita fortissima dell’economia ma anche dei tassi di interesse e dell’inflazione.

Occupazione sì, ricerca di personale ni

La piena occupazione oggi è reale e la ricerca di nuovo personale più che mai difficile.

Nonostante lo scenario di oggi sia simile a un paradiso terrestre per il mercato del lavoro (visto dalla parte dei lavoratori dipendenti), si è generato il fenomeno delle “Grandi Dimissioni” che dà ulteriori problemi alle aziende che si vedono privare della loro risorsa più importante: le persone.

Nell’anno 2022 le dimissioni volontarie hanno superato ampiamento i 2 milioni di lavoratori!

Cosa è successo dopo il Covid

Dopo il periodo di crisi economica e incertezza causato dalla pandemia di COVID-19, molti lavoratori hanno iniziato a riflettere sulle loro priorità e sul significato del lavoro nella loro vita:

- La ricerca di un equilibrio tra vita professionale e personale, la realizzazione personale, e la flessibilità sono diventate priorità importanti;

- Cambiamenti nel modo di lavorare: il lavoro da remoto o ibrido è diventato più comune durante la pandemia. Questo ha permesso ai lavoratori di sperimentare una maggiore flessibilità e di apprezzare la possibilità di gestire il proprio tempo e ambiente di lavoro. Alcuni lavoratori ora cercano di mantenere questa flessibilità anche nel futuro;

- Insoddisfazione lavorativa: molti lavoratori si sono resi conto che il loro attuale lavoro non li soddisfa completamente. Questo può essere dovuto a salari bassi, mancanza di crescita professionale, ambiente di lavoro tossico o mancanza di riconoscimento.

- Cambiamenti demografici: la Generazione Z (nati tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000) è entrata nel mercato del lavoro con una mentalità diversa rispetto alle generazioni precedenti. Questi giovani lavoratori sono spesso alla ricerca di lavori significativi, flessibilità e opportunità di crescita.

- Miglioramento delle condizioni economiche: con l’apertura delle economie e la ripresa, alcuni lavoratori si sentono più sicuri nel cercare nuove opportunità di lavoro. La domanda di manodopera in alcuni settori è aumentata, dando ai lavoratori più opzioni.

In sintesi, la “Great Resignation” è un riflesso dei cambiamenti culturali, delle esperienze personali e delle aspettative dei lavoratori moderni. Le aziende stanno cercando di adattarsi a questa nuova realtà, offrendo maggiori benefici, flessibilità e opportunità di crescita per trattenere i loro dipendenti.

Nei prossimi articoli vedremo cosa può fare il datore di lavoro per evitare o almeno contenere questo preoccupante fenomeno.

A cura di Egidio Veronesi

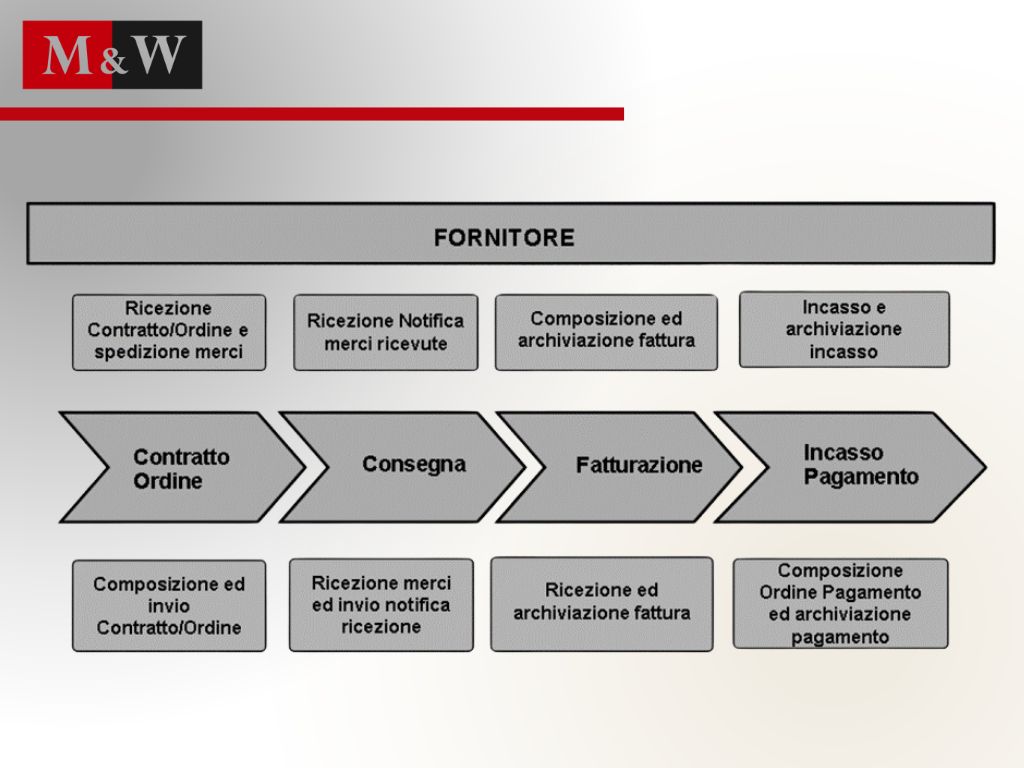

Identificare e formalizzare i processi: il ciclo passivo

Cos’è il ciclo passivo

Il ciclo passivo in un’azienda è l’insieme dei processi e dei passaggi (workflow) che si instaurano tra l’azienda e i propri fornitori per arrivare poi al magazzino. Se il ciclo attivo determina delle entrate, il ciclo passivo determina invece delle uscite economiche per l’azienda (ad esempio, per pagare i fornitori).

Le attività amministrative preliminari del ciclo passivo sono:

- Gestione dell’anagrafica dei fornitori;

- Registrazione dei documenti che legano l’azienda al fornitore (gli ordini di acquisto).

Le fasi del ciclo passivo

Possiamo anche definire il ciclo passivo come il processo attraverso il quale l’impresa acquisisce i fattori produttivi (per es. materie prime, materiali di consumo, servizi ecc.), che vengono poi utilizzati nel ciclo produttivo per realizzare i propri prodotti e servizi. Si parte dalla valutazione dell’acquisto e si finisce con il pagamento. Le fasi che compongono il ciclo passivo sono:

- Determinazione della merce o servizio da acquistare e relativa quantità;

- Richiesta offerte dai fornitori selezionati;

- Scelta dell’offerta e ordine al fornitore;

- Ricezione della merce o del servizio e controllo con l’ordine d’acquisto;

- Controllo e registrazione fattura;

- Pagamento alla scadenza della merce.

Riportiamo di seguito un esempio di flusso operativo del ciclo passivo.

Clicca sull’immagine per ingrandire

La formalizzazione delle attività sopraelencate, con individuazione delle persone responsabili di ogni passaggio, permette di dare chiarezza ai processi aziendali e di risolvere prontamente eventuali problemi questo perché viene individuato subito il responsabile che dovrà intervenire. La mancata formalizzazione del processo e la poca chiarezza nei ruoli e responsabilità delle persone coinvolte determina i classici “scaricabarile” ogniqualvolta si profila una qualche responsabilità.

A cura di Egidio Veronesi

Identificare e formalizzare i processi

La prima cosa da fare in un’azienda, che ambisce ad essere un’organizzazione con le giuste carte da giocare per il futuro, è censire i processi e capire come si muove. Una volta fatta una mappatura completa dell’azienda questa va formalizzata in un documento (o una serie di documenti) che vanno condivisi con tutto il personale e i collaboratori.

Molte aziende non hanno processi formalizzati e condivisi. Tuttavia, se anche non esiste documentazione che illustra i processi aziendali non è detto che tali processi non esistano.

Processi organizzativi, decisionali e produttivi

In tante aziende i processi organizzativi, decisionali e produttivi esistono eccome, ma non sono formalizzati. Questo implica che i nuovi arrivati si troveranno a chiedere continuamente chi è il responsabile di una funzione, chi prende le decisioni, cosa si deve fare in caso sopraggiunga un problema ecc.

Processi e procedure “non formalizzate” vengono consolidati e tramandati con il “passaparola”, spesso le cose si fanno come si sono sempre fatte secondo la tradizione aziendale.

I processi tramandati verbalmente sono poco efficaci. Basti pensare a quando la conoscenza umana, prima che nascesse la scrittura, era tramandata in forma orale. Il sapere veniva sì tramandato, ma poi inevitabilmente mal compreso, travisato e quindi perso. Con l’avvento della scrittura il bagaglio delle conoscenze umane si è consolidato progressivamente, senza storture o cattive interpretazioni.

Mappare processi e procedure

Per fare le cose come si deve in azienda occorre, come prima cosa, mappare processi e procedure e quindi formalizzarli in documenti.

Partiamo dal reparto amministrativo e dal flusso dei documenti che arrivano ogni giorno con la posta, con l’e-mail, con le consegne ecc. per finire poi in contabilità e quindi essere archiviati.

Passiamo poi ai documenti che vengono prodotti in azienda e inviati ai clienti, ai fornitori ecc.

È necessario in questo groviglio di documenti e informazioni individuare i due principali processi ammnistrativi che sono:

- il ciclo attivo;

- il ciclo passivo.

Cos'è il ciclo attivo

Con questa definizione di descrivono tutte le azioni che si fanno in azienda nei confronti del cliente.

Le fasi in ordine sono:

- Contatto con il cliente;

- Predisposizione di un preventivo;

- Valutazione della solvibilità del cliente;

- Emissione dell’ordine;

- Conferma dell’ordine;

- Controllo disponibilità della merce o messa in produzione;

- Evasione dell’ordine;

- Consegna;

- Fatturazione;

- Incasso.

Se tutte queste attività vengono descritte in modo chiaro e sintetico, identificando anche le procedure e verifiche da fare in ogni fase e vengono identificate le figure responsabili di ogni passaggio, avremo un documento che potrà risolvere eventuali problemi nel corso dell’ evasione di un ordine. Quantomeno le persone coinvolte sapranno chi sono i responsabili a cui rivolgersi per risolvere i problemi quotidiani.

Il tempo “perso” per analizzare il processo, formalizzarlo e condividerlo con tutte le persone coinvolte ritornerà indietro con gli interessi in termini di risparmio di tempo e di migliore organizzazione dell’azienda.

Questo in breve è il valore aggiunto di una procedura formalizzata.

A cura di Egidio Veronesi

Ottimizzare i costi: l'importanza del cost management

Nel panorama competitivo e in continua evoluzione delle imprese moderne, la gestione dei costi riveste un ruolo cruciale per il successo aziendale. Il cost management, ovvero l’insieme delle strategie e delle tecniche volte a controllare, ridurre e ottimizzare i costi operativi, è diventato un elemento fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria e la redditività nel lungo periodo.

Approcci tradizionali e innovativi

Tra gli approcci tradizionali e innovativi del cost management, una tecnica che merita particolare attenzione è il direct costing, o costo diretto. Questa metodologia si focalizza sull’attribuzione dei costi diretti dei prodotti o servizi, come materiali e manodopera diretta, escludendo i costi indiretti di produzione, come l’ammortamento delle attrezzature o i costi di manutenzione generale.

Quali i vantaggi del direct costing

- Chiarezza sui costi diretti: Il direct costing fornisce una visione chiara e trasparente dei costi direttamente associati alla produzione di beni o alla fornitura di servizi. Questi includono i costi dei materiali diretti, la manodopera diretta e altri costi direttamente variabili. Questa chiarezza consente alle aziende di comprendere esattamente quanto costa produrre ciascun bene o fornire ciascun servizio.

- Facilità di calcolo del margine di contribuzione: Calcolare il margine di contribuzione, ovvero la differenza tra il prezzo di vendita di un prodotto e i suoi costi variabili, diventa più semplice utilizzando il direct costing. Questo consente alle aziende di determinare rapidamente la contribuzione marginale di ciascun prodotto alla copertura dei costi fissi e al conseguimento del profitto.

- Supporto alle decisioni di prezzo e volume: Il direct costing aiuta le aziende a prendere decisioni informate sui prezzi di vendita e sui volumi di produzione. Analizzando i costi diretti associati a diversi livelli di produzione o a diverse strategie di pricing, le aziende possono identificare il punto di pareggio, il livello di produzione al quale i ricavi totali eguagliano i costi totali, e determinare la strategia ottimale per massimizzare il profitto.

- Gestione delle risorse più efficienti: Utilizzando il direct costing, le aziende possono allocare in modo più efficiente le risorse disponibili. Concentrandosi sui costi diretti è più semplice identificare le aree in cui è possibile ridurre i costi superflui o ottimizzare l’utilizzo delle risorse, migliorando così l’efficienza operativa complessiva dell’azienda.

- Semplicità ed adattabilità: Il direct costing è noto per la sua semplicità e flessibilità. È un metodo relativamente facile da implementare e comprendere, adatto a una vasta gamma di settori e dimensioni aziendali. La sua adattabilità lo rende un’opzione attraente per molte aziende che cercano un’analisi dei costi diretta e immediata.

Svantaggi e problematiche del direct costing

- Mancanza di considerazione dei costi fissi: Una delle principali critiche al direct costing è che esclude i costi fissi di produzione, come l’ammortamento delle attrezzature e i costi di manutenzione generale. Questo può portare a una sottovalutazione dei costi totali associati alla produzione e alla distribuzione dei prodotti o servizi.

- Limitazioni nella valutazione della performance: Poiché il direct costing si concentra esclusivamente sui costi diretti, può fornire una visione distorta della performance aziendale. I costi indiretti, sebbene non direttamente attribuibili a singoli prodotti o servizi, contribuiscono comunque alla generazione di valore e alla sostenibilità dell’azienda nel lungo periodo.

- Complessità nella determinazione dei costi variabili e fissi: In alcuni contesti aziendali, la distinzione tra costi variabili e fissi può essere complessa e soggetta a interpretazioni diverse. Ciò può rendere difficile l’allocazione accurata dei costi e la valutazione della redditività dei singoli prodotti o servizi.

- Limitazioni nella pianificazione a lungo termine: Poiché il direct costing si concentra principalmente sulla determinazione dei costi diretti a breve termine, può essere meno adatto per la pianificazione finanziaria a lungo termine e la valutazione degli investimenti strategici. La mancanza di considerazione dei costi fissi potrebbe portare a decisioni finanziarie non ottimali nel lungo periodo.

Direct costing: semplicità ed efficacia

In conclusione, il cost management riveste un ruolo cruciale nel garantire la competitività e la sostenibilità finanziaria delle imprese. Tra le varie tecniche disponibili, il direct costing si distingue per la sua semplicità ed efficacia nell’analizzare e ottimizzare i costi diretti, fornendo alle aziende strumenti preziosi per prendere decisioni informate e massimizzare il valore per gli azionisti.

Tuttavia, è importante utilizzarlo in modo complementare ad altre tecniche di cost management al fine di ottenere una visione completa e accurata della performance aziendale e dei suoi costi associati.

A cura di Andrea Bergonzoni

Ora tocca a te!

Scarica il documento Excel che abbiamo realizzato sul direct costing e inizia a controllare, ridurre e ottimizzare i costi operativi della tua attività.

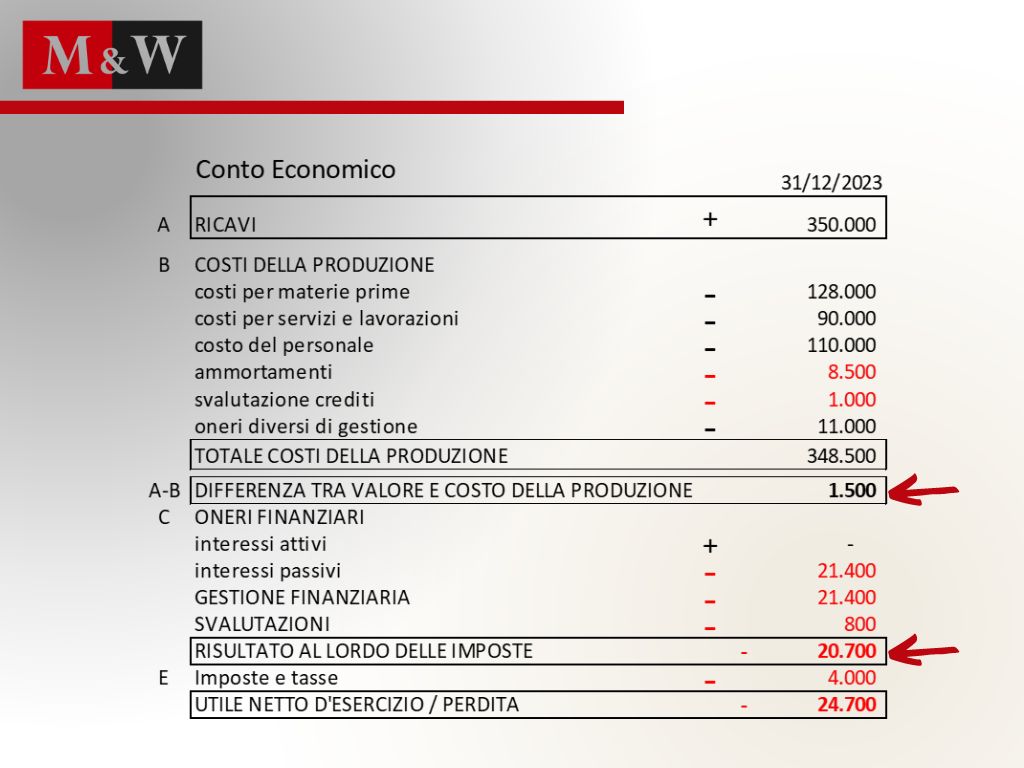

Cosa fare per migliorare il conto economico

Se l’azienda non margina (o perde) per definizione si dice che brucia liquidità. E la liquidità distrutta da un ciclo economico negativo non farà altro che aumentare lo stock dei debiti.

La prima cosa da considerare è che, se il conto economico non può essere sistemato, occorre prendere drastici provvedimenti, ovvero intraprendere una procedura di composizione negoziata della crisi (se comunque si può prevedere una continuità aziendale), oppure se ricorrere a misure più drastiche di concordato o di liquidazione giudiziale.

Vediamo di seguito le due aree del conto economico da esplorare a partire dal seguente esempio:

Clicca sull’immagine per ingrandirla

Come si può vedere la differenza tra costi e valore della produzione è positiva e la perdita è generata principalmente dagli oneri finanziari. Quindi se trovassi un socio che ripaga i debiti e azzera gli interessi passivi la mia azienda tornerebbe in utile.

Difficile però trovare un socio che investa per ottenere una marginalità così modesta e quindi dovrò ritornare al punto superiore, ovvero alla differenza tra valore e costo della produzione.

Dalla gestione finanziaria a quella puramente operativa

Per uscire dalla gestione finanziaria ed entrare in quella puramente operativa, dovremo quindi utilizzare le tante tecniche viste nei precedenti articoli, utili a:

- Settorializzare il conto economico per eliminare: rami in perdita, filiali in perdita, produzioni in perdita, clienti in perdita ecc.

- Capire quali possono essere i margini di miglioramento (obiettivi) considerando i migliori nostri competitor, analizzando i loro bilanci e capire quali costi riescono a contenere, ovvero la maggiore efficienza in termini di produttività che hanno raggiunto (analisi di comparazione);

- Calarsi nei processi aziendali, uno ad uno, e capire dove stiamo sbagliando e dove possiamo migliorare considerando comunque che:

-

- 1. L’azienda può non arrivare alle performance dei competitor perché non ha le dimensioni necessarie (purtroppo oggi l’essere “grandi” ha il suo peso”);

- 2. Essere consapevoli che i tempi sono sempre stretti. Bisogna capire e agire in fretta per non creare una irreversibilità della crisi;

- 3. Una volta appurato che non è possibile raddrizzare l’azienda, occorre fare come al Monopoli quando bisogna ripartire dal “via” e quindi ricorrere a una procedura per non creare danni a sé stessi e ai terzi.

In tutti questi casi l’aiuto di un consulente esperto in controllo di gestione può aiutare a capire molto in fretta la situazione e a non perdere tempo.

A cura di Egidio Veronesi

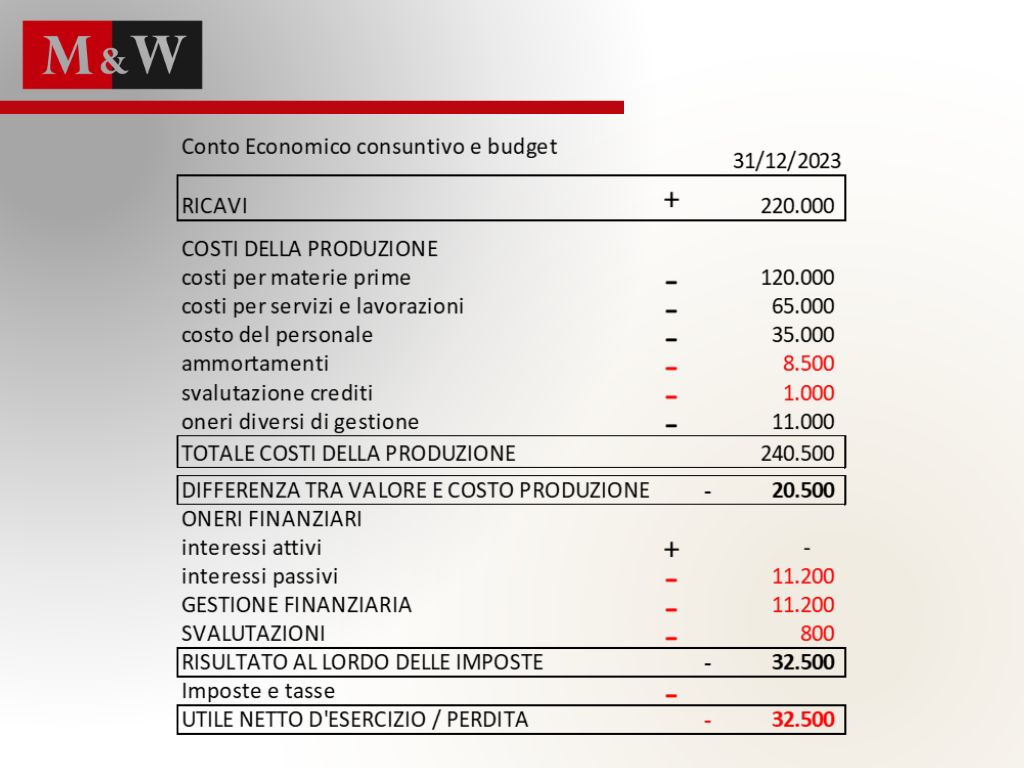

Crisi aziendale: come correre ai ripari

Nell’articolo della settimana scorsa abbiamo parlato dei segnali di crisi aziendale, che ci danno l’evidenza che non si può più aspettare. Ho inoltre spiegato cosa occorre fare e non fare ovvero chi pagare e chi non pagare per non incorrere in problemi ancora più gravi che possono avere risvolti anche penali.

Vediamo di seguito quali cose fare e in che ordine farle:

- La prima cosa da non fare è non correre a pagare chi fa la voce più grossa. Peggio ancora raccontare storie ai creditori per prendere tempo. È sicuramente meglio informarli del momento di difficoltà e impegnarsi a dare loro risposta entro un ragionevole lasso di tempo;

- Successivamente occorre capire se l’azienda può essere rimessa in corsa oppure no. Il primo passo sarà valutare se c’è marginalità e se non c’è se può essere recuperata. Perché la crisi è quasi sempre determinata dall’assenza di marginalità.

Si deve partire sempre dal conto economico. Prendiamo un semplice esempio già visto nei precedenti articoli:

Clicca sull’immagine per ingrandire

Vista la situazione in perdita occorre interrogarsi se l’azienda ha un’attività “scindibile” in rami ovvero per “prodotti” filiali” “clienti” ecc.

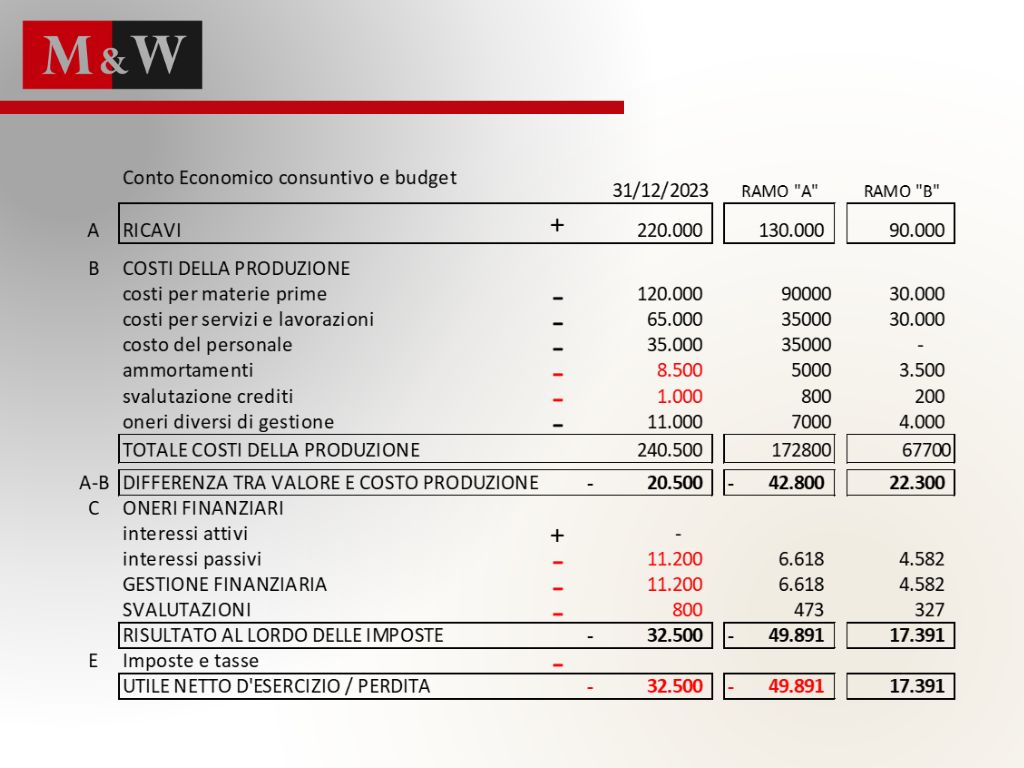

Supponiamo che l’azienda produca due prodotti “A” e “B” tra loro indipendenti. Procediamo alla suddivisione del conto economico nelle due produzioni adottando alcune semplificazioni (ad esempio gli oneri finanziari sono stati ripartiti in proporzione al fatturato. Non consideriamo inoltre le imposte sul reddito).

Scindere l'azienda? a volte sì, a volte no

Un caso esaminato in passato, ad esempio, riguardava un albergo in perdita. Il fatturato era composto da “ospitalità” per le camere e dal servizio di ristorazione. Fatta la suddivisione del conto economico nei due rami risultava che il servizio delle camere era in utile e quello della ristorazione in perdita. La soluzione fu di dare in affitto il ramo d’azienda di ristorazione e la società tornò in utile.

Chiaramente non è sempre possibile scindere l’azienda in più rami, perché una produzione può essere complementare all’altra. Poi c’è il discorso dei costi fissi (l’abbandono di una produzione a volte non riduce in proporzione), quello del personale ecc.

La suddivisione, tuttavia, a volte è determinante. La suddivisione in filiali territoriali, infatti, può servire a chiudere o riorganizzare quelle in perdita. La ripartizione di costi e ricavi del conto economico per i principali clienti permette di capire per quali lavoriamo in perdita ed eventualmente abbandonarli o chiedere di rinegoziare i prezzi.

Un risultato, comunque, lo avremo sempre e di grande importanza. L’analisi ci permetterà di capire meglio la nostra azienda e probabilmente capire anche dove e perché perde.

La prossima volta vedremo come raddrizzare un conto economico (ammesso che sia possibile) quando non si può procedere all’analisi per settori come visto nell’esempio precedente.

A cura di Egidio Veronesi

Crisi di impresa: pagamento dei creditori

Ipotizziamo che l’azienda non vada bene perché i conti correnti sono sempre in sofferenza e i creditori cominciano a fare continue telefonate di sollecito. Questa situazione, abbastanza drammatica, a volte si presenta in azienda perché non si è fatto prima tutto il necessario per prevenire la crisi e capirne le causa.

Quando la situazione precipita la prima cosa che occorre fare è capire cosa bisogna “non fare”, ovvero quali comportamenti e azioni evitare per non trovarsi poi a mal partito davanti a un giudice.

Par condicio creditorum

Il primo principio da rispettare è quello definito “par condicio creditorum”, ovvero tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

In pratica non si devono fare pagamenti che pregiudicano i diritti dei creditori secondo le loro rispettive garanzie previste dalla legge, cioè preferirne alcuni rispetto ad altri senza rispettare l’ordine dei privilegi.

La legge, infatti, tutela i creditori cosiddetti “deboli” o meritevoli di essere tutelati. Si parla in questo caso di “creditori privilegiati” che, secondo quanto previsto dal Codice civile (art. 2751 bis), sono:

- I lavoratori dipendenti per le loro retribuzioni;

- I professionisti per i loro compensi;

- Gli agenti di commercio per le provvigioni;

- I coltivatori diretti;

- I crediti delle imprese artigiane;

- I crediti di cooperative di lavoro e agricole e dei fornitori di lavoro interinale.

Se vogliamo, quindi, procedere a pagare un creditore appartenete a una di queste categorie dovremo prima aver pagato tutti i creditori delle categorie che lo precedono nell’elenco.

Dopo le categorie “protette” vengono i crediti dello Stato per tributi, degli Enti previdenziali per contributi ecc.

Per ultimi vengono i creditori “chirografari” che sono quelli che non hanno nessun privilegio, quindi verranno pagati solamente dopo che tutte le categorie che precedono (soggetti protetti e crediti dello Stato) saranno pagate in misura integrale.

Violare questa regola può costare molto caro, qualora la situazione di crisi dell’azienda dovesse sfociare in un fallimento.

La legge infatti dice che:

“E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.”

Ciò significa che bisogna stare molto attenti a chi si paga. Nel dubbio è meglio non pagare nessuno o perlomeno si può pagare rispettando l’ordine dei privilegi e quindi per prime le categorie deboli. Pagate le categorie deboli per intero, si devono pagare i debiti verso lo Stato per tributi e contributi e, finito con lo Stato, se rimane qualcosa, lo si va a ripartire in percentuale tra i creditori chirografari (che di solito non ricevono nulla o quasi).

I problemi che possono sorgere

A prescindere da quanto detto fino ad ora, spesso possono sorgere alcuni problemi:

- Se, ad esempio, devo pagare il fornitore che è amico, abita sotto casa mia ecc. per non fare brutta figura mi risulta difficile non pagarlo. Poco importa se privilegiato o chirografario, quella persona va pagata!

- La banca, che appena il conto va in scoperto mi fa una raccomandata intimandomi di rientrare perché altrimenti mi pignora la casa (perché ho firmato una fideiussione su un prestito aziendale, oppure gli ho concesso l’ipoteca). In questo caso cerco di pagare la banca sperando che gli altri creditori non si facciano vivi per un po’ di tempo;

- I debiti per le tasse non pagate. Lo Stato lo si fa sempre aspettare, perché ci mette un po’ di tempo a farsi vivo e al massimo ti manda cartelle esattoriali o qualche raccomandata.

Lo Stato prima della banca

Però lo Stato è privilegiato e viene prima della banca. Pertanto, se ho pagato prima la banca dello Stato ho commesso un reato di bancarotta.

In situazioni di difficoltà è difficile orientarsi ed è meglio farsi supportare da un professionista, perché è facile incorrere in reati di natura penale, specialmente se l’azienda è soggetta al fallimento (ora chiamata liquidazione giudiziale, ma la sostanza non cambia).

Nel prossimo articolo vedremo come gestire il patrimonio aziendale nella situazione di crisi.

A cura di Egidio Veronesi