Tasse e risparmio fiscale: la forma giuridica dell'impresa

In questo articolo esaminiamo quali sono le possibili strategie di risparmio fiscale, partendo dalla scelta della forma giuridica con cui gestire la propria impresa.

Come vuoi gestire la tua attività?

Una prima valutazione da fare riguarda il “come” gestire un’attività: meglio prendere una partita iva individuale? costituire una società di persone oppure una società di capitali? (la classica S.r.l. per intenderci).

Sicuramente aprire la partita Iva e poi cancellarla ha costi molto inferiori rispetto alla costituzione di una società che va aperta e anche chiusa con un atto notarile, qualora l’attività non dovesse andare come sperato.

Ma tralasciando le valutazioni relative ai costi che ciascuna scelta comporta, possiamo affermare che la forma giuridica per cui si opterà andrà a determinare una diversa tassazione, e non solo.

L’entità del reddito che si andrà a dichiarare, infatti, potrebbe far cambiare la scelta in senso opposto.

Forme di tassazione

Le forme di tassazione previste dalla normativa fiscale sono:

- 1) quella delle persone fisiche (che presenteranno la classica dichiarazione dei redditi ogni anno);

- 2) la tassazione delle società di persone (il cui reddito è dichiarato dai soci);

- 3) la tassazione delle società di capitali (il cui reddito è dichiarato dalla società stessa).

Focalizziamoci ora solamente sulla tassazione dei due diversi tipi di società. La ditta individuale viene infatti tassata come se fosse una società di persone con un unico socio.

Le società di persone

Le società di persone alla fine di ciascun anno determinano il reddito con il proprio bilancio.

Il reddito non viene tassato sulla società ma sui soci, che ne dichiareranno una “quota” in base alla propria partecipazione agli utili.

Se, ad esempio, la società BETA ha un reddito di 100mila euro e due soci, TIZIO con una quota del 70% e CAIO con una quota del 30%, TIZIO dovrà sommare agli altri propri eventuali redditi 70mila euro e CAIO 30mila.

Quando la tassazione viene applicata alle persone fisiche ,quindi sia imprenditori individuali che soci di società di persone, si avrà una tassazione che viene definita “progressiva” che sta a significare che più alto è il reddito e più alta è la tassazione.

Le aliquote sono le seguenti:

|

Limite inferiore |

Limite superiore |

Aliquota |

||

|

DA |

0 |

FINO A |

15.000 |

23% |

|

DA |

15.000 |

FINO A |

28.000 |

25% |

|

DA |

28.000 |

FINO A |

50.000 |

35% |

|

OLTRE |

50.000 |

43% |

Su ogni scaglione di reddito viene applicata un’ aliquota diversa e crescente. Il reddito complessivo della persona fisica viene di fatto “affettato”, cioè su ogni fascia di reddito si applica uno scaglione crescente.

Ragionamenti non sempre esatti...

A volte mi capita di sentire questo ragionamento:

“se guadagno di più “mi scatta” un’aliquota più alta e pago più tasse.”

Il ragionamento è sbagliato!

Solamente sul “di più”, ovvero sulla parte eccedente di reddito, applicherò l’aliquota più elevata. E’ naturale che il reddito oltre 50mila euro sarà tutto tassato al 43%, oltre alle addizionali regionali e comunali che comportano una tassazione ulteriore mediamente pari al 2%.

Le società di capitali

La loro tassazione viene definita “proporzionale“, perché l’aliquota è sempre il 24%, sia per un reddito di 1.000 euro che per un milione. Le imposte sono esattamente proporzionali al reddito dichiarato.

Qual è, dunque, la forma di società più conveniente tra le due?

La risposta è: dipende!

Oltre alla facile conclusione che è più conveniente la tassazione delle società di persone per redditi fino a 28mila euro, va fatta una considerazione ulteriore:

Cosa intendo fare del reddito una volta tassato? Lo prelevo tutto oppure lo reinvesto?

Questa considerazione è molto importante perché se il socio di S.r.l decide di prelevare gli utili realizzati dovrà pagare una tassa secca del 26% (cedolare sui dividendi).

Facciamo quindi due calcoli considerando il caso in cui il socio debba tassare un utile di 50mila euro:

Società di persone

fino a 15.000 paga il 23% = 3.450 euro

da 15.000 a 28.000, e quindi su 13.000, paga il 25% = 3.250 euro

da 28.000 fino a 50.000, e quindi su 22.000, paga il 35% = 7.700 euro

In totale quindi la tassazione sarà: 3.450 + 3.250 + 7.700 = 14.400 euro (imposta sulle persone “Irpef”)

L’aliquota effettiva sarà: 14.400/50.000×100 = 28,8% + “circa” il 2% di addizionali. Siamo intorno al 31%.

Società di capitali

50.000 x 24% = 12.000 (imposta sulle società “Ires”)

Rimangono da prelevare 50.000 – 12.000 = 38.000 euro a cui applico la cedolare del 26% = 9.880 euro

La tassazione complessiva sarà 12.000 (Ires) + 9.880 (cedolare) = 21.880 euro e quindi 21.880/50.000×100 = 43,76%

Se aumenta il reddito il divario si assottiglia, ma non potrà mai rappresentare un risparmio apprezzabile perché se prelevo tutti gli utili della S.r.l. pagherò sempre complessivamente (Ires + cedolare) il 43,76% mentre con la tassazione sulle persone fisiche (progressiva) pagherò meno fino a circa un reddito di 80mila euro.

La conclusione

La conclusione quindi è:

se reinvesto gli utili nell’azienda e non li prelevo allora meglio una società di capitali (la S.r.l. per intenderci), perché se guardo all’esempio fatto dopo aver pagato il 24% di imposta (Ires) il restante 76% riamane in azienda.

Se per contro volessi prelevare gli utili per poi rimetterli in azienda allora farei una scelta sbagliata, perché togliendo la tassazione delle persone fisiche (che oltre 50mila euro è pari al 43% + 2% medio di addizionali) mi rimarrebbe solo il 55% degli utili da reinvestire (anziché il 76% se lasciassi gli utili in azienda).

Per decidere quale tipologia di società scegliere per attuare una corretta pianificazione fiscale dovremmo, quindi, ipotizzare: quale sarà l’utile che ci aspettiamo dall’azienda ? e quale sarà la nostra politica di imprenditori ? preleviamo tutti gli utili oppure li reinvestiamo ? oppure ne preleviamo un po’ e il resto lo reinvestiamo?.

Queste sono solo alcune delle diverse variabili in gioco.

Infine due ultime considerazioni: con la riforma che intende fare l’attuale governo potrebbero cambiare gli scaglioni delle aliquote Irpef, riducendosi a tre e con aliquote meno incisive.

Si pensa poi di ripescare l’IRI (imposta sul reddito di impresa) già proposta da precedenti governi e mai realizzata, che consentirebbe di tassare il reddito di impresa delle persone fisiche e le società di persone al 24% (come le S.r.l.) e di assoggettare all’imposta “progressiva” (scaglioni Irpef) solo il reddito prelevato.

Vedremo gli sviluppi del prossimo futuro, che dipenderanno anche dalle coperture finanziarie, sempre molto risicate….

A cura di Egidio Veronesi

Le tasse e il risparmio fiscale

Quando è il momento di pagare le imposte mi capita spesso di parlare con gli imprenditori.

Questi ultimi, se le imposte da pagare sono tante, hanno facce scure. Non importa se hanno guadagnato tanto e gli affari sono andati bene. Nel momento di pagare le imposte si scatena lo “psicodramma”, anche se il cliente era già stato avvisato da tempo.

Pertanto, in questi casi si rateizzano le imposte da versare (o non si pagano e poi si ravvedono l’anno dopo) e il problema si risolve.

Cosa succede non appena l'imprenditore arriva a casa...

Appena arrivato a casa l’imprenditore va in rete e fa una ricerca con le parole “risparmio fiscale” o “risparmiare le tasse” o ancora meglio “come non pagare le tasse” e avrà una marea di informazioni di come fare. O ancor meglio apparirà l’invito di avvalersi dell’”esperto fiscale di turno” per una consulenza personalizzata. Dopo qualche incontro con l’esperto e suggerimenti del genere:

“facciamo un rimborso chilometrico, registriamo il marchio della tua azienda, facciamo una S.r.l. ecc.”

lo aiuterà realmente a risparmiare le imposte rifilandogli una fattura di 8 o 10 mila euro (che ovviamente si scarica dalle tasse!) ma da pagare con un comodo finanziamento che la finanziaria di turno (convenzionata con l’esperto ovviamente, che prenderà una provvigione sul finanziamento) gli concederà.

Così al posto delle poche imposte risparmiate il nostro imprenditore pagherà il triplo di rate per il costo dell’esperto.

Cosa succede a volte

A volte invece gli imprenditori se ne vanno contenti perché non hanno imposte da pagare (meglio ancora se vanno a credito) e poco importa se la causa è nell’azienda che ha guadagnato poco o è in perdita.

Anche in questo caso le cose non vanno bene, ma difficilmente l’imprenditore una volta a casa andrà in rete a cercare “come gestire meglio la mia impresa” o “come fare controllo di gestione”.

Quindi....

Dagli esempi di cui sopra possiamo comprendere quale sia il “peso” delle imposte per un imprenditore (e spesso lo è per davvero) e, allo stesso tempo, provare a capire se esistono davvero sistemi corretti per risparmiare le imposte o per fare un’adeguata “pianificazione fiscale”.

Per prima cosa però, teniamo ben presente, che le leggi fiscali sono scritte da persone che conoscono molto bene il loro mestiere e aggirare la normativa fiscale senza rischi (o in “modo inattaccabile” come dice qualche esperto) non è per niente facile. Sono leggi a volte fatte anche in risposta ai comportamenti furbeschi di molti imprenditori (ad esempio i limiti a determinate spese).

Cosa fare dunque?

Quello che possiamo fare è invece valutare se la nostra azienda è configurata in modo corretto e se è possibile darle un assetto che consenta di risparmiare effettivamente le imposte.

Oppure darle un’organizzazione che le consenta di sospendere temporaneamente la tassazione personale ricorrendo a determinati schemi societari. I risparmi più importanti si hanno infatti dalla configurazione corretta dell’assetto proprietario delle aziende ricordando, comunque, un principio fondamentale:

quando i soldi dalla propria azienda o società escono per entrare nelle tasche della persona fisica, la tassazione Irpef non si può evitare arrivando a pagare circa il 45% (addizionali regionali e comunali comprese) per redditi oltre i 50 mila euro.

Possiamo fermare la tassazione al 24% temporaneamente, fintantoché gli utili non saranno prelevati. Forse mai nel caso intendiamo trasferire l’azienda agli eredi.

Tracciato questo quadro generale e fatte le dovute premesse, nei prossimi articoli parleremo di come è possibile risparmiare davvero le imposte e come fare pianificazione fiscale.

A cura di Egidio Veronesi

Gli ammortamenti

In questo articolo cercheremo di capire come incidono nella gestione di un’azienda gli acquisti di beni strumentali “durevoli” e come concorrono a determinare l’utile dell’esercizio secondo la tecnica degli “ammortamenti”.

Quando in azienda viene acquistato un bene destinato ad essere utilizzato per più anni (ad es. un macchinario, un autocarro, un impianto ecc.), il costo sostenuto non può essere imputato, ovvero considerato un costo riferibile, al solo esercizio nel quale viene acquistato.

Facciamo un esempio molto semplice...

….un autotrasportatore possiede un unico bene strumentale, l’autocarro con il quale esegue i trasporti per conto dei suoi clienti. Poniamo che ogni anno fatturi 100.000 euro e abbia costi per 40.000 euro.

Avremo una marginalità nell’anno di 60.000 euro (100mila – 40mila).

Poniamo che nell’anno 2022 abbia acquistato un autocarro nuovo spendendo 100mila euro.

Se imputassimo tutto il costo nell’anno 2022 avremmo una perdita di 40.000 euro (60mila di margine – costo dell’autocarro pari a 100mila euro).

Negli anni successivi il nostro autotrasportatore avrebbe nuovamente un utile di 60.000 euro.

Tuttavia...

….dobbiamo considerare che l’autocarro ha una vita utile di più anni. Supponiamo 5 anni, dopodiché, per chilometraggio fatto, dovrà essere sostituito.

Per avere un bilancio corretto dovremo imputare una quota del costo di 100.000 euro per i 5 anni di vita utile e quindi 20.000 euro all’anno. I 20.000 euro di “ammortamento” annuale rappresentano anche la perdita di valore del bene alla fine di ogni anno. Dopo 5 anni sarà ridotta a zero.

Pertanto...

…in ognuno dei cinque esercizi di durata, o vita utile, dell’autocarro il conto economico sarà il seguente:

| Ricavi dell’esercizio |

100.000

|

| Costi dell’esercizio | 40.000 |

| Margine lordo | 60.000 |

| Ammortamento | 20.000 |

| Utile dell’esercizio | 40.000 |

In definitiva

Il costo di acquisto del bene che ha durata pluriennale (cioè partecipa al ciclo produttivo dell’azienda per un certo numero di anni) deve essere ripartito in più esercizi secondo la tecnica degli ammortamenti.

Naturalmente nel semplice esempio fatto, se ragioniamo in termini finanziari, il risultato finanziario dell’anno sarà negativo per 40.000 euro.

E come farà il nostro imprenditore a sbarcare il lunario in quell’anno?

La risposta è: per far coincidere i flussi finanziari con il conto economico. Dovrà finanziare l’acquisto con un prestito da rimborsare possibilmente in un numero di anni coincidente con la “vita utile” ovvero con il “periodo di ammortamento” del bene acquistato.

In quanti anni deve essere ammortizzato un bene strumentale?

La risposta è semplice: occorre considerare la “durata” teorica del bene, con valutazioni tecniche.

Decreto del 31/12/1988

In questi casi può essere d’aiuto il Decreto del 31/12/1988 che stabilisce le percentuali di ammortamento “fiscali” suddivise per settori di attività e per categorie di beni.

La limitazione di questo decreto è tuttavia l’età perché in 35 anni la tecnologia e le tecniche produttive sono cambiate e così sono cambiate le aziende.

Troviamo infatti nel decreto le macchine ufficio elettromeccaniche, che ormai sono solo nei musei, mentre mancano tutti i beni introdotti dalle nuove tecnologie. Troviamo anche coefficienti di ammortamento abbastanza bizzarri, come le catapulte per aerei da installare sulle navi.

Con un po’ di buona volontà, comunque, si riesce a trovare la percentuale adatta al bene acquistato, magari andando ad attingere a beni riferiti ad altri settori contemplati dal decreto.

A cura di Egidio Veronesi

Bilancio ESG e sostenibilità ambientale

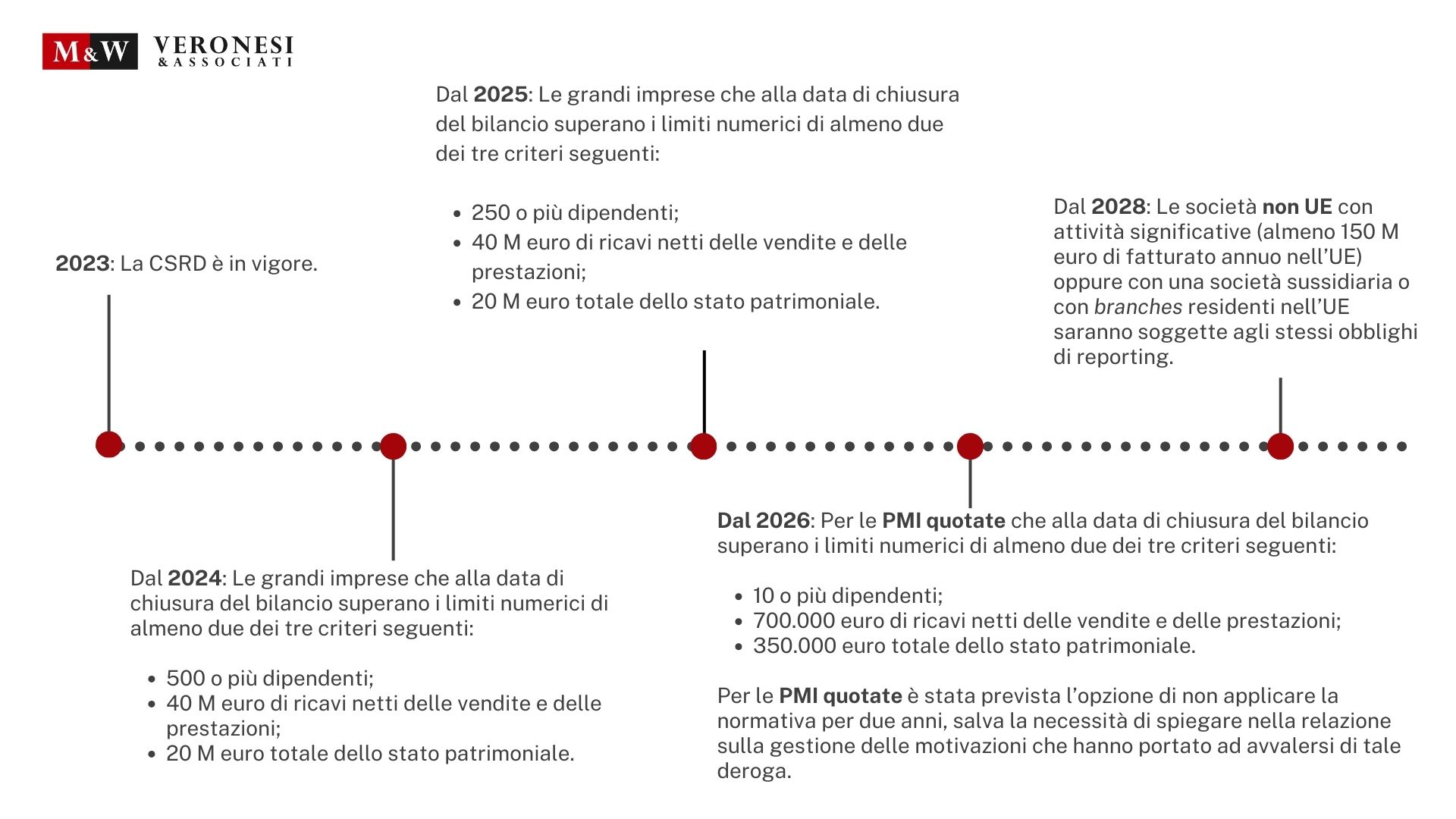

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) con l’obiettivo di modernizzare e rafforzare le norme relative alle informazioni ESG che le imprese devono comunicare.

Capiamo innanzitutto cosa sta a indicare l’acronimo ESG.

L’acronimo ESG si riferisce a tre aree principali:

- Environmental (ambiente): l’impatto che l’azienda ha sull’ambiente e l’impegno ambientale da questa profuso per minimizzare il proprio impatto;

- Social (società): rispetto dei valori sociali e aziendali;

- Governance (corretta gestione): la capacità dell’azienda di agire con accuratezza e trasparenza.

Che informazioni devono essere inserite nel report di sostenibilità e quali criteri devono essere seguiti?

La CSRD ha introdotto una prospettiva di doppia materialità: mentre da un lato le imprese devono spiegare come i problemi di sostenibilità influiscono sul loro business, dall’altro devono anche riferire circa il proprio impatto sulle persone e sull’ambiente.

La commissione europea ha assegnato all’EFRAG (un gruppo consultivo europeo in materia di rendicontazione finanziaria) il compito di redigere gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Nella prima pubblicazione gli standard sono stati tredici:

- due standard trasversali che comprendono i principi generali di rendicontazione e gli obblighi di informativa generale;

- undici standard specifici di settore relativi alle tre diverse variabili ESG, suddivisi in cinque standard ambientali, quattro standard sociali e due standard di governance.

| CROSS-CUTTING STANDARDS | ENVIRONMENT | SOCIAL | GOVERNANCE |

| ESRS 1 General principles | ESRS E1 Climate change | ESRS S1 Own workforce | ESRS G1 Governance, risk management and internal control |

| ESRS 2 General, strategy, governance and materiality assessment | ESRS E2 Pollution | ESRS S2 Workers in the value chain | ESRS G2 Business conduct |

| ESRS E3 Water and marine resources | ESRS S3 Affected communities | ||

| ESRS E4 Biodiversity | ESRS S4 Consumers and end-users | ||

| ESRS E5 Resources use and circular economy |

La Commissione europea prevede che, con l’attuazione a partire dal 2024 della CSRD, il panorama delle imprese obbligate a rendicontare passerà dalle attuali 10.000 a quasi 50.000.

Nel concreto questa direttiva avrà un impatto molto più esteso, coinvolgendo indirettamente qualche milione di imprese in quanto le informazioni richieste dovranno essere raccolte lungo tutta la catena del valore facendo sì che, anche molte imprese, che non superano le soglie di applicazione della direttiva, comincino a porre una maggiore attenzione al proprio impatto sociale ed ambientale.

A cura di Andrea Bergonzoni

Il principio di competenza

Come abbiamo visto nei precedenti articoli il conto economico rappresenta l’andamento di una azienda nel corso dell’esercizio. Rappresenta una sintesi, riclassificata di tutti i costi e ricavi sostenuti nel periodo considerato che spesso coincide con l’anno solare, e che comunque, ha una durata di 12 mesi solari.

Nel conto economico sono elencati da un lato i ricavi e i proventi che hanno generato entrate finanziarie (elementi positivi) e dall’altro gli oneri e i costi che hanno determinato uscite finanziarie (elementi negativi).

Il tutto riclassificato nella forma scalare già esaminata nei precedenti articoli mettendo nella prima voce i ricavi e a seguire sottraendo tutti i relativi costi di “competenza”.

Cosa significa il termine competenza

La differenza tra ricavi e costi determina l’utile dell’esercizio (o la perdita se i costi sono maggiori dei ricavi).

Una delle questioni che spesso gli imprenditori faticano a capire è legata ai criteri di formazione del conto economico. Spesso la domanda è:

perché risulta che ho guadagnato tanto ma il mio conto in banca non è aumentato neppure di un euro ?

A volte la risposta che do è semplice:

perché hai prelevato dalla banca tutti i soldi che c’erano per le tue spese personali.

La risposta, tuttavia, è molto spesso più articolata perché l’utile che risulta dal conto economico non lo si riscontra in banca, in quanto il conto economico è redatto secondo il principio della competenza e non della cassa.

Il principio di cassa

Se utilizzassimo il criterio di rilevare costi e ricavi con il principio di cassa, ovvero rilevassimo tra i ricavi le sole somme incassate e tra i costi tutti i pagamenti eseguiti e l’imprenditore non prelevasse nulla a titolo personale, alla fine dell’anno ci troveremmo in cassa (o in più nel conto bancario) esattamente una somma pari all’utile, che risulta in conto economico come differenza tra costi e ricavi.

Questo metodo è seguito dagli enti pubblici e dagli Enti non commerciali.

Le aziende invece devono utilizzare obbligatoriamente il criterio della competenza,

perché un’azienda è un ente economico complesso e il criterio di cassa non permette di coglierne la sua redditività.

Il criterio di competenza impone di rilevare tra i ricavi quelli che sono “maturati” anche se non incassati.

Quindi se in un esercizio ho venduto merce per 100 e acquistato merce per 120, per il principio di cassa avrei una perdita di 20.

Se però a fine dell’esercizio mi è rimasta in magazzino merce per 40, significa che dai 120 euro di costi devo sottrarre 40 di rimanenze rimaste in magazzino e quindi il costo della merce venduta per 100 è stato di 80. Quindi secondo il principio di competenza ho guadagnato 20.

MERCI ACQUISTATE DURANTE L’ESERCIZIO 120

MERCI IN MAGAZZINO INVENDUTE A FINE ANNO 40

COSTO DELLE MERCI VENDUTE NELL’ESERCIZIO 80 COSTO DI COMPETENZA

RICAVI DELLE VENDITE DELL’ESERCIZIO 100

UTILE DELL’ESERCIZIO 20

Facciamo un altro esempio

Facciamo un altro esempio:

durante un esercizio ho acquistato merce per 100 che ho venduto incassando 130. Ho anche acquistato una cella frigorifera per conservare la merce spendendo 100.

Secondo il principio di cassa ho avuto spese per 200 (100 di merce e 100 per la cella frigorifera) e ho incassato 130. Con il principio di cassa andrei a rilevare una perdita di 70. Se però considero che la cella frigorifera ha una durata di 10 anni dovrei imputare all’esercizio solamente un decimo del costo e quindi 10 per ciascuno dei 10 esercizi in cui potrò presumibilmente utilizzarla.

Il mio conto economico redatto secondo il principio di competenza indicherà costo merce per 100, una quota del costo della cella frigorifera per 10 e quindi un totale costi di 110 a fronte di ricavi di 130. Utilizzando il criterio della competenza avrò un utile di 20.

Con i due esempi fatti abbiamo introdotto due importanti principi che vengono utilizzati per la redazione del conto economico: rimanenze e ammortamenti.

Cosa sono?

Rimanenze: la valutazione di quanto rimane in magazzino a fine anno serve per toglierne la relativa spesa dai costi d’esercizio in modo tale da spostarla agli esercizi futuri.

La merce invenduta non è un costo perché rimane in azienda, di conseguenza verrà rilevata nello stato patrimoniale tra i beni inventariati a fine esercizio. Procedendo in questo modo farò sì che ai ricavi delle merci vendute saranno contrapposti i soli costi delle merci vendute.

E questo perché il principio di competenza impone che ai ricavi dovranno essere contrapposti i soli costi di competenza (cioè quelli ad essi connessi).

Ammortamenti: l’acquisto di un bene strumentale (nel nostro caso la cella frigorifera) non deve essere imputato ad un solo esercizio se la sua durata economica (e il suo conseguente utilizzo) è di più anni.

Quando si compra qualsiasi attrezzatura (o bene strumentale) se ne dovrà stimare la vita utile. Il costo del bene strumentale o attrezzatura acquistata andrà suddiviso (ripartito) per il numero di anni di vita utile e a ciascun esercizio verrà imputata una quota di tale costo determinata come sopra. Motivo per il quale tale quota di costo viene chiamata “quota di ammortamento”.

Nei prossimi articoli, approfondiremo il principio di competenza e introdurremo altri importanti concetti che ci aiuteranno a meglio comprendere la formazione del conto economico.

A cura di Egidio Veronesi

La lettura del bilancio: il conto economico con segnali di crisi

Questa settimana proseguiamo nell’analizzare un conto economico dal quale risultano evidenti segni di criticità.

Come mostrato negli articoli precedenti il dato che viene prima all’occhio è la differenza tra valore e costo della produzione (voce A – B), che rappresenta la capacità dell’azienda di creare ricchezza. Questa capacità a volte può venire meno a causa di molteplici fattori che possono essere ad esempio:

- Mutamento delle condizioni di mercanto che incidono negativamente sulla marginalità dei prodotti venduti;

- Perdita di quote di mercato a causa dell’incapacità dell’azienda di interpretare le necessità e le esigenze dei propri clienti, che decidono di rivolgersi ad altri;

- Fine vita dell’azienda, che ha terminato il suo ciclo per questioni interne (passaggio generazionale incompiuto o fallimentare) o esterne (ad esempio mercato che viene a mancare in conseguenza dell’uscita di nuovi prodotti).

Cosa fa un buon imprenditore

Il buon imprenditore sa cogliere i segnali di inversione di un trend positivo e attua le misure necessarie a recuperare quote di mercato, a correggere la gestione dell’azienda, oppure, se non è possibile mantenere in vita l’azienda, dovrà decidere di liquidarla per non danneggiarne il valore economico e anche per non danneggiare terzi, qualora non sia in grado di pagare i creditori.

Ciò che va tenuto presente è che una situazione economica negativa divora la liquidità dell’azienda e il suo perdurare nel tempo finirà per portarla alla bancarotta.

L'errore più grave in assoluto

L’errore più grave in assoluto di un imprenditore è non cogliere i segnali di crisi e di non porci rimedio, sperando che le cose possano cambiare.

È la stessa sindrome che tiene seduto un giocatore di carte che continua a perdere e spera di rifarsi. Nella gestione di un’azienda non c’è nulla di più sbagliato. Appena si vede che le cose non funzionano e non c’è modo di risolvere i problemi di economicità della gestione bisogna alzarsi dal tavolo di gioco e mettere in liquidazione la propria azienda.

Fermarsi in tempo è d’obbligo e se non lo si fa si incorre spesso in reati per i danni che vengono arrecati ai terzi (creditori).

Commento

L’art. 2423-bis del c.c. sancisce che nella redazione del bilancio di esercizio si tenga conto “dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. L’art. 92, comma 1, del TUIR, inoltre, stabilisce che le variazioni delle rimanenze finali dei beni rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito di esercizio.

Interpretando i due precedenti articoli e utilizzando quanto detto nelle passate pubblicazioni in merito al calcolo delle rimanenze, possiamo comprendere perché nonostante i ricavi delle vendite della produzione siano pari a 206k il valore totale della produzione sia pari a soli 17k euro.

Rinfreschiamoci la memoria su come si calcolano le variazioni delle rimanenze:

Variazione delle rimanenze = RIMANENZE FINALI – RIMANENZE INIZIALI

se il risultato della sottrazione è un valore negativo ciò significa che il valore delle rimanenze a fine esercizio è inferiore al valore che queste stesse rimanenze avevano all’inizio del medesimo esercizio.

Cioè, una parte delle merci che sono state vendute nel corso del 2021 sono state prodotte in esercizi precedenti, quindi riprendendo quanto sancito dal TUIR, tali rimanenze avranno già contribuito alla formazione del reddito d’esercizio nell’anno in cui si sono formate e quindi indipendentemente dal fatto che queste siano state vendute solo nel corso del 2021 dovranno essere sottratte dai ricavi delle vendite.

| Ricavi delle vendite | 206.868 |

| Variazione delle rimanenze di prod. finiti | – 200.509 |

| Altri ricavi e proventi | + 10.983 |

| Totale valore della produzione | 17.342 |

Sottraendo dal totale valore della produzione i costi dell’esercizio si ottiene il primo risultato intermedio (A- B) pari a -79k al quale vengono poi sottratti gli oneri finanziari per determinare la perdita di 90k euro.

Nell’esempio mostrato risulta evidente la difficoltà dell’impresa nel riuscire a stare sul mercato a causa delle entrate troppo basse probabilmente a causa dell’ incapacità di interpretare le necessità e le esigenze dei propri clienti e del mercato.

A cura di Andrea Bergonzoni

La lettura del bilancio- il conto economico

Dopo aver visto e commentato nel precedente articolo lo stato patrimoniale di una società e dopo aver capito quante informazioni possiamo trarre dalla sua lettura, passiamo questa settimana all’esame di un Conto Economico che rappresenta il secondo documento dei tre prospetti che compongono il bilancio.

Ricordiamo, infatti, che i tre prospetti che compongono il bilancio sono:

- Stato patrimoniale;

- Conto economico;

- Nota integrativa.

Esempio di conto economico

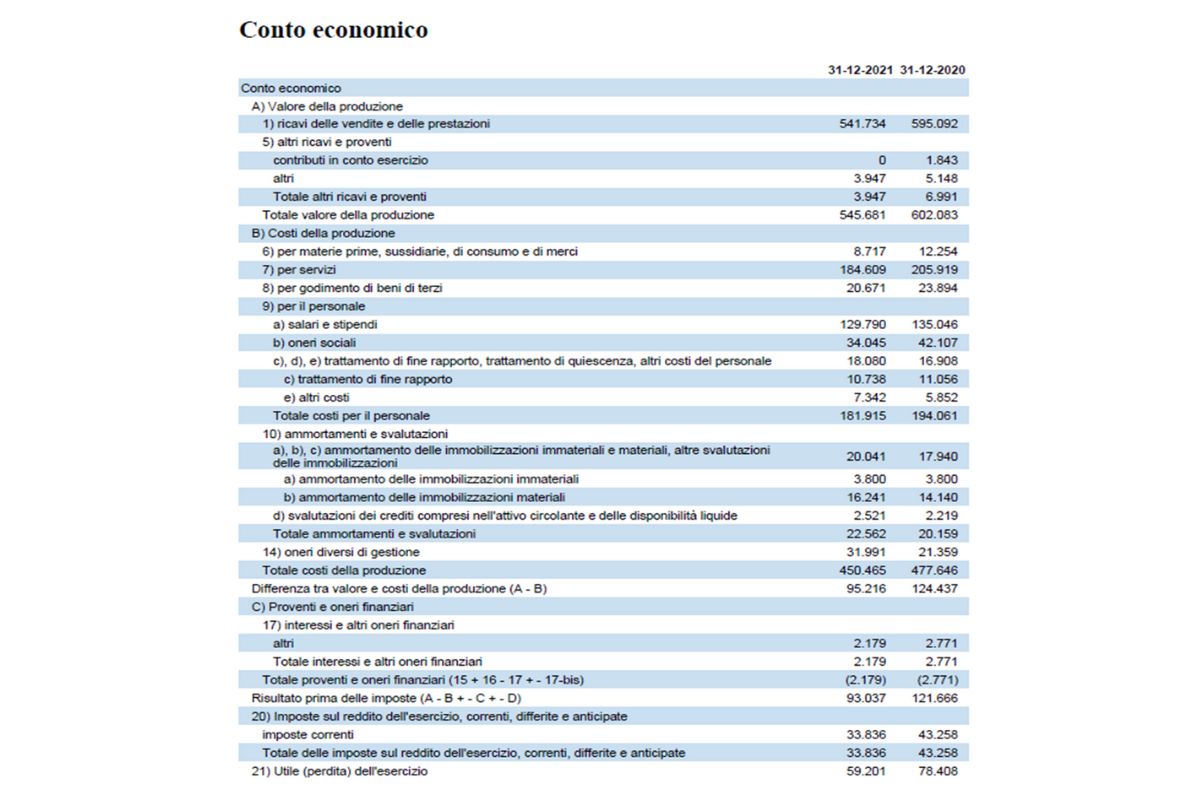

Presentiamo il seguente conto economico abbastanza semplice (clicca sull’immagine per ingrandire).

Il conto economico presentato appartiene a una società di servizi. Come si può notare dall’esame delle voci principali non si vedono grandi differenze da un esercizio all’altro. Forse il dato più evidente è la riduzione del fatturato passato da 595 mila a 541 mila euro.

Tutte le voci di costo sono pressoché invariate. Il costo del personale si è leggermente ridotto da 195 a 181 mila euro. Gli oneri diversi di gestione (voce 14) sono invece aumentati da 21 a quasi 32 mila euro.

Il dato di maggiore interesse, che è sempre la differenza tra valore della produzione (Voce A) e costo della produzione (voce B), si è ridotto da 124.437 a 95.216 euro rispetto all’esercizio 2020. Nell’esercizio 2021 sono stati persi circa 30 mila euro di marginalità.

Le imposte sono diminuite da 43 mila a circa 34 mila euro in conseguenza del minor reddito.

L’utile di esercizio si è ridotto di circa 9 mila euro.

Quello presentato è il caso del bilancio fotocopia (o quasi, ma un po’ in peggioramento) del bilancio dell’anno precedente.

Non è cambiato nulla, tranne la perdita di fatturato.

Chiaramente se la perdita la troviamo anche in precedenti esercizi capiremmo che l’azienda è in declino e deve fare delle azioni per mantenere le quote di mercato.

Se il fatturato diminuisse ancora in poco tempo la marginalità si assottiglierebbe diventando in qualche anno negativa. Purtroppo, è il destino di tante aziende che non innovano o mantengono un profilo troppo conservativo.

Perché esaminare i bilanci

E’ bene esaminare i bilanci di diversi esercizi per capire l’effettivo trend del fatturato (voce A1 del conto economico) e differenza tra valore e costo della produzione (voci A – B).

Esaminando il conto economico abbiamo capito quanto sia utile:

- Avere accanto a ogni voce il valore dell’esercizio precedente;

- Quanto sia utile la forma “scalare” per capire come si forma la marginalità.

A volte l'imprenditore afferma:

“Il mio bilancio è in perdita perché pago troppi interessi bancari”.

Tuttavia, la forma “scalare” ci dà evidenza della marginalità (differenza tra valore e costo della produzione voci A – B) prima che venga sottratto il risultato della gestione finanziaria (o aggiunto, se maturano più interessi attivi che passivi). Se questa differenza (A – B) fosse già negativa, gli interessi passivi non sarebbero la causa della perdita.

Ovvero, gli oneri finanziari peggioreranno sì il risultato di esercizio, ma risulta evidente che, se la differenza tra le voci A e B è già negativa, l’azienda anziché produrre ricchezza sostanzialmente la brucia. La soluzione di rifinanziarla non avrebbe alcun risultato e si tradurrebbe nel gettare soldi in un buco senza fondo.

Dopo questo esempio di conto economico molto semplice, nel prossimo articolo prenderemo in esame un conto economico con forti criticità cercando di capire quali azioni possono essere messe in campo per risollevare l’azienda.

A cura di Egidio Veronesi

La lettura del bilancio- un caso pratico

Le società di capitali sono obbligate per legge a pubblicare il proprio bilancio.

Siccome la responsabilità di queste società è limitata al loro patrimonio sociale e non c’è chiamata in causa dei soci per eventuali debiti (anche se non è sempre così), i conti dell’azienda devono essere resi pubblici.

Quando si ha a che fare con una società è molto importante sapere se ci possiamo fidare e se il suo patrimonio è sufficiente a garantire i creditori.

Nei precedenti articoli

Abbiamo visto nei precedenti articoli che il bilancio si compone di:

- Stato patrimoniale: che rappresenta una fotografia della situazione patrimoniale di una società a una certa data, di solito la data di chiusura dell’esercizio, quasi sempre il 31 dicembre;

- Conto economico: che elenca tutte le voci di costo e di ricavo rilevate in un arco temporale (di solito un anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Il legame tra stato patrimoniale e conto economico è molto semplice. Il conto economico raggruppa ed elenca i costi e i ricavi dell’esercizio, ovvero tutte operazioni che hanno generato un incremento dei mezzi finanziari (ricavi) o una loro diminuzione (costi). La differenza tra costi e ricavi viene chiamata “utile dell’esercizio” (o perdita se malauguratamente i costi sono maggiori dei ricavi).

Il legame tra i due prospetti, stato patrimoniale e conto economico, è proprio questo. Lo stato patrimoniale fotografa l’azienda e la sua consistenza patrimoniale, nonché il suo stato di salute alla fine dell’esercizio. Mentre il conto economico riporta e raggruppa tutte le operazioni (di gestione) fatte durante l’anno.

Alcune precisazioni

Faccio due ultime precisazioni. Esiste un terzo prospetto che forma un tutt’uno con il bilancio chiamato “nota integrativa”, che contiene preziose informazioni su alcune voci del bilancio stesso, seguendo uno schema imposto per legge.

Il bilancio inoltre può essere di tre tipi, a seconda delle dimensioni dell’azienda:

- micro

- abbreviato

- ordinario

La filosofia alla base delle semplificazioni è quella di non gravare di eccessivi oneri di redazione del bilancio le piccole aziende.

Il bilancio che ci troveremo più spesso a esaminare sarà quello abbreviato. La semplificazione è prevista per aziende che non hanno superato per due anni consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

4,4 milioni di attivo – 8,8 milioni di ricavi – 50 dipendenti.

Esempio

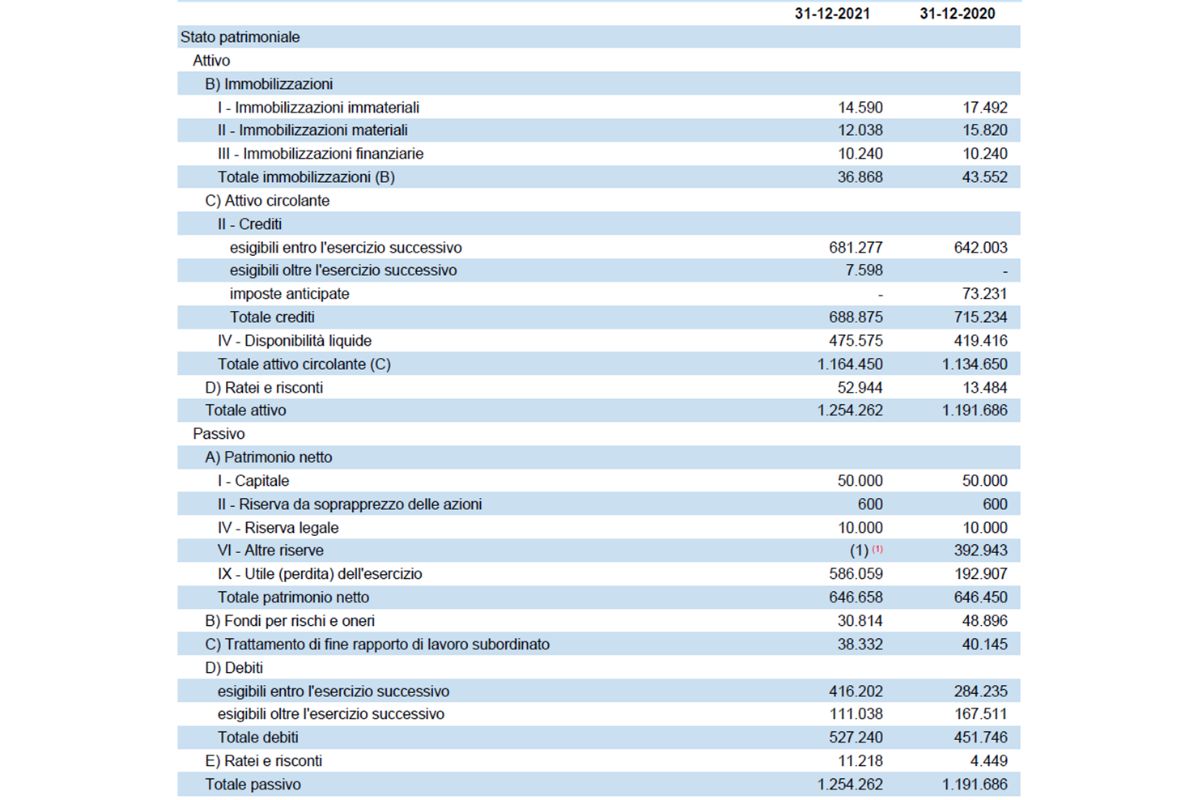

Lo stato patrimoniale che presentiamo riguarda una società di servizi con sede a Modena.

Ogni bilancio deve, per legge, riportare i dati relativi all’anno precedente, così da mettere in evidenza le variazioni intervenute durante l’anno. Lo schema è quello (obbligatorio) previsto dal Codice civile, visto nei precedenti articoli.

Considerazioni sullo stato patrimoniale

Vediamo quali considerazioni possiamo fare sullo stato patrimoniale osservandone la struttura:

ATTIVO: abbiamo pochissime immobilizzazioni. Non sono presenti rimanenze. Possiamo quindi immaginarci la società come un soggetto che fa servizi più che altro professionali (consulenze, mediazioni etc.). Ha investimenti molto modesti. Nella seconda parte dell’attivo troviamo liquidità e crediti per oltre 1 milione di euro.

PASSIVO: la maggior parte è data dal patrimonio netto (differenza tra ATTIVO e PASSIVO) che è rimasto pressoché invariato dal 31/12/2020 al 31/12/2021 (da 646.450 euro a 646.658 euro). Alla fine dell’anno precedente c’erano 392 mila euro di “altre riserve” più l’utile del 2020 di 192 mila euro. Entrambi sono “spariti” nel corso del 2021 perché le altre riserve sono rimaste invariate (riserva da sovraprezzo e riserva legale) e ci ritroviamo al suo posto solo l’utile dell’esercizio 2021. Possiamo concludere che i soci si sono portati a casa tutte le riserve e gli utili dell’anno precedente (euro 192.907 + euro 392.943) per un totale di euro 585.850.

La liquidità per pagare i dividendi ai soci viene tutta dalla gestione dell’anno 2021 (euro 586.059), perché la liquidità è aumentata di 55 mila euro e i crediti di 30 mila euro per un totale di 85 mila euro. I debiti sono aumentati di 132 mila euro.

Conclusioni

Se vediamo il rapporto tra patrimonio netto e totale passivo (mezzi propri sul totale delle fonti) abbiamo una percentuale del 51% che è molto buona.

Possiamo quindi concludere, guardando il solo stato patrimoniale, che l’azienda è sana e redditizia e probabilmente affidabile. Molte più informazioni potremo averle esaminando il conto economico e ancor di più leggendo la nota integrativa.

Approfondiremo il discorso nei prossimi articoli.

A cura di Egidio Veronesi

Lettura del bilancio- il conto economico

La struttura del conto economico viene definita dall’art. 2425 del Codice civile, si riporta di seguito una sintesi delle voci principali:

| A) Valore della produzione: |

| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; |

| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; |

| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; |

| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; |

| 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. |

| Totale. |

| B) Costi della produzione: |

| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; |

| 7) per servizi; |

| 8) per godimento di beni di terzi; |

| 9) per il personale: |

| a) salari e stipendi; |

| b) oneri sociali; |

| c) trattamento di fine rapporto; |

| d) trattamento di quiescenza e simili; |

| e) altri costi; |

| 10) ammortamenti e svalutazioni: |

| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; |

| 12) accantonamenti per rischi; |

| 13) altri accantonamenti; |

| 14) oneri diversi di gestione. |

| Totale. |

| Differenza tra valore e costi della produzione (A – B). |

| C) Proventi e oneri finanziari: |

| 16) altri proventi finanziari: |

| 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione |

| 17-bis) utili e perdite su cambi. |

| Totale (15 + 16 – 17+ – 17 bis). |

| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: |

| 18) rivalutazioni: |

| 19) svalutazioni: |

| Totale delle rettifiche (18 – 19). |

| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); |

| 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate; |

| 21) utile (perdite) dell’esercizio. |

Il Conto Economico definito dall’art. 2425 del codice civile ha una struttura che viene definita scalare a due livelli di articolazione. Il primo livello contraddistinto dalle lettere maiuscole A, B, C e D identifica quattro classi, per ciascuna delle quali deve essere riportato il totale.

Entro ogni classe sono presenti delle sottocategorie contrassegnate dai numeri arabi 1, 2, 3, 4 ecc. a loro volta alcune di queste sottocategorie sono ulteriormente frammentate e classificate con delle lettere minuscole a, b, c, d ecc. (per semplificare lo schema si sono riportate solo le sottocategorie relative al costo del personale).

Come spiegato negli articoli precedenti il conto economico comprende i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio e mostra il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita).

La struttura scalare, senza ulteriori riclassificazioni permette di mettere in evidenza alcuni risultati parziali: la differenza A – B e il risultato prima delle imposte.

"Macro categoria" lettera A

In questo primo articolo esamineremo la prima “macro categoria” contraddistinta dalla lettera A.

A) Valore della produzione – Comprende i ricavi della gestione caratteristica ed extra caratteristica. Oltre a questi ricavi, che possiamo dire abbiano avuto una manifestazione finanziaria, la lettera A include anche i ricavi intesi come aumento della produzione interna e non ancora tradotti in cessioni di mercato (variazioni delle rimanenze di magazzino relative a prodotti finiti, prodotti e commesse in corso di lavorazione, per intenderci).

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni -> nella prima voce di conto economico sono indicati tutti i ricavi relativi alla gestione caratteristica al netto di resi, abbuoni e sconti (la gestione caratteristica è l’attività tipicamente svolta dall’impresa);

- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -> questa voce ricomprende quei prodotti che hanno già subito delle lavorazioni e non sono più classificabili come materie prime. Le variazioni di tali rimanenze posso avere un valore positivo o negativo, questo valore dipende dal risultato del seguente calcolo:

Variazione delle rimanenze= rimanenze finali – rimanenze iniziali

- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -> questa tipologia di rimanenze si distinguono dalle precedenti per la presenza di un contratto che spesso è di durata ultrannuale. Per il calcolo vale quanto detto in precedenza:

Variazione delle rimanenze= rimanenze finali – rimanenze iniziali

- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ->sono costi interni o esterni sostenuti per la fabbricazione di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali o immateriali;

- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio -> in questa ultima voce vengono indicate tutte le componenti positive di reddito riguardanti l’attività non caratteristica (con attività non caratteristiche si intendono tutte le attività non tipiche dell’impresa ma che comunque si verificano nel corso dell’esercizio) ad esclusione dei redditi di natura finanziaria.

A cura di Andrea Bergonzoni

La lettura del bilancio- parte III^- il passivo dello stato patrimoniale

Nell’articolo della scorsa settimana abbiamo parlato dell’attivo dello stato patrimoniale costituito dalle voci che compongono il patrimonio dell’azienda, ovvero gli elementi nei quali sono investite le risorse dell’azienda: macchinari, merci, crediti ecc. Questi elementi sono conosciuti anche con il termine impieghi.

Il passivo dello stato patrimoniale indica, invece, la provenienza delle risorse dell’azienda e viene anche definito con il temine “fonti”.

Il passivo dello stato patrimoniale viene suddiviso sostanzialmente in due aree:

- MEZZI PROPRI, ovvero i mezzi finanziari messi dall’imprenditore (titolare o soci);

- MEZZI DI TERZI, ovvero il capitale di finanziatori (es banche) o debiti verso fornitori per imposte ecc.

Sono infatti mezzi di terzi anche i debiti in generale, perché riguardano situazioni già definite (debiti certi) e che sono da pagare a scadenza. In un certo senso se non paghiamo subito è come se questi soggetti (creditori) per un certo periodo di tempo finanziassero la nostra azienda.

Riportiamo di seguito il “passivo” con la suddivisione in voci come indicate dall’art. 2424 del Codice civile:

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I – Capitale

B) Fondi per rischi e oneri:

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti passivi

Analisi delle voci

La voce A non merita particolari commenti. È quanto versato da titolare o soci. Nell’art. 2424 viene suddivisa in capitale sociale e in riserve.

La voce B riguarda gli accantonamenti per rischi e oneri futuri probabili ma di cui non è certo l’importo o la data in cui si verificherà l’evento.

Ad esempio: abbiamo un contenzioso con un cliente con il quale potremmo essere chiamati a un risarcimento ma che non sappiamo ancora se avverrà e di che importo sarà.

Possiamo solo fare una stima e iscrivere in questa voce un debito “potenziale”, solo stimato, sulla base di quanto possiamo conoscere (magari chiedendo un parere scritto all’avvocato) alla data di chiusura del bilancio. Sugli accantonamenti torneremo in dettaglio in un prossimo articolo.

La voce C è relativa ai debiti nei confronti del personale dipendente per il trattamento di fine rapporto (TFR) maturato alla data di chiusura del bilancio.

La voce D è relativa ai debiti in generale ed è suddivisa in come segue:

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

((11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;))

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

La suddivisione delle voci è per tipologia del soggetto creditore (banche, fornitori, Enti previdenziali ecc.).

Le voci 1) e 2) sono relative alle “obbligazioni”, ovvero ai debiti verso finanziatori che hanno sottoscritto titoli obbligazionari finanziando la nostra società.

La voce 6) riguarda gli acconti ricevuti dai clienti. Questi ultimi sono un debito fino a quando non avremo consegnato loro, ad esempio, la merce.

La voce 8) riguarda debiti rappresentati da titoli di credito (di solito cambiali).

Le voci 10) e 11) riguardano i debiti verso “imprese controllate” (società nelle quali si possiede una partecipazione di maggioranza) e “imprese collegate”, ovvero società nelle quali si possiede generalmente una partecipazione “qualificata” di almeno il 20% (10% se la società è quotata).

La voce E) riguarda “ratei e risconti passivi”. Sono voci che riguardano debiti maturati (ratei passivi) ma per i quali, ad esempio, non è ancora scaduto il pagamento. Oppure debiti per somme già ricevute (risconti passivi) ma per le quali non è ancora maturato il credito a nostro favore. Ad esempio, abbiamo riscosso un affitto anticipato.

Sui ratei e risconti, attivi e passivi torneremo in dettaglio nel seguito di questa rubrica.

Calcoliamo un importante indicatore

Siamo ora in grado di calcolare per il nostro bilancio un importante indicatore:

mezzi propri (voce A): (diviso) mezzi di terzi (voci B, C, D, E) che rappresenta l’indice di capitalizzazione.

Se ad esempio abbiamo mezzi propri = 100.000 euro e mezzi di terzi = 500.000 euro l’indice sarà pari a:

100.000: 500.000 = 0,20

Se invece avessimo mezzi propri euro 250.000 e mezzi di terzi euro 500.000 il risultato sarebbe:

250.000: 500.000 = 0,50

La seconda azienda è molto meglio capitalizzata rispetto alla prima. Più l’indicatore ha un valore elevato più l’azienda è da considerarsi solida!

A cura di Egidio Veronesi