Lettura del bilancio- parte II- l'attivo dello stato patrimoniale

Cominciamo ad esaminare l’attivo dello stato patrimoniale. Ovvero quell’insieme di voci, elencate nello stesso ordine previsto dall’art. 2424 del Codice civile, che rappresentano i cosiddetti impieghi, cioè l’insieme dei beni che costituiscono il patrimonio dell’azienda.

I beni dell’azienda consistono principalmente in beni materiali, immateriali, finanziari, crediti, liquidità e partecipazioni. Tralasciamo per ora alcune voci particolari che vengono iscritte nell’attivo, come possono essere i ratei e i risconti. Su queste voci torneremo in un prossimo articolo.

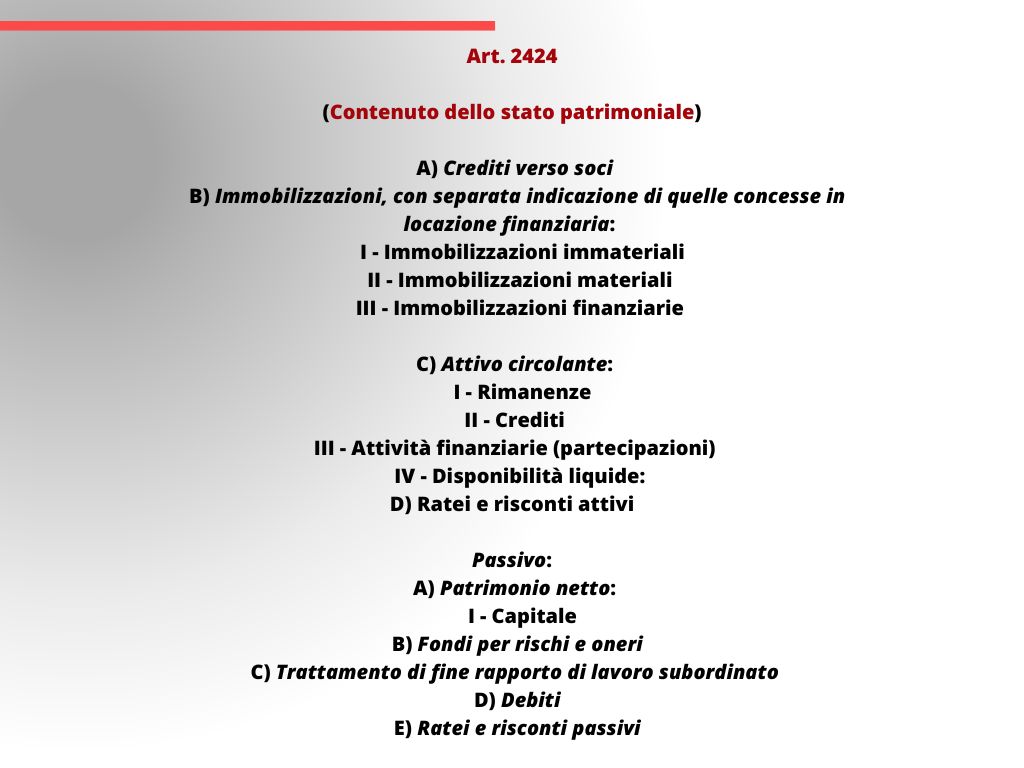

Prendiamo nuovamente l’art. 2424 del Codice civile ed in particolare la prima parte dedicata ad elencare le voci dell’attivo:

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

A) Crediti verso soci

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in

locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

II – Immobilizzazioni materiali:

III – Immobilizzazioni finanziarie,

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

II – Crediti,

III – Attività finanziarie. (partecipazioni)

IV – Disponibilità liquide

Analisi delle voci

La prima voce contraddistinta dalla lettera A) non merita commenti particolari. In questa voce sono indicati i crediti che la società vanta nei confronti dei soci.

E’ una voce poco ricorrente e nei bilanci la vedremo spesso a zero. Solamente nelle prime fasi di vita di una società vengono rilevati i crediti verso i soci per il capitale che essi si sono impegnati a versare alla costituzione. Inizialmente essi possono versarne solamente un quarto (25%). Fino a quando non avranno versato il restante 75% del capitale questa voce riporterà un valore.

La seconda voce contraddistinta dalla lettera B) sono le immobilizzazioni, suddivisa a sua volta in

- Immobilizzazioni materiali;

- Immobilizzazioni immateriali;

- Immobilizzazioni finanziarie.

Il termine immobilizzazioni sta a significare che i beni indicati in questa parte del bilancio sono destinati a permanere in modo “durevole” nel patrimonio dell’azienda.

Se ad esempio...

…acquistiamo azioni di una società che intendiamo tenere per un lungo periodo, perché rappresentano la maggioranza di una società che vogliamo controllare, le iscriveremo tra le Immobilizzazioni.

Se invece acquistiamo azioni, magari anche della stessa società di prima, ma che non intendiamo tenere a lungo e che magari sono state acquistate solo per impiegare liquidità o per investimento temporaneo, le iscriveremo nella seconda parte dello stato patrimoniale, dedicata all’attivo “Circolante”.

Passiamo ora a descrivere il contenuto delle singole voci

Immobilizzazioni materiali:

Sono i beni “tangibili” come i macchinari, le attrezzature, gli automezzi ecc. È evidente che questi beni, cosiddetti “durevoli”, sono destinati ad aver un ciclo di vita pluriennale e quindi a rimanere nel bilancio della società per un lungo periodo di tempo.

Il codice suddivide ulteriormente le Immobilizzazioni materiali in:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Immobilizzazioni immateriali:

Possono essere beni immateriali (ad esempio marchi o brevetti) acquistati e che sfruttiamo con la nostra attività d’impresa. Possono essere anche costi aventi natura pluriennale che andiamo a iscrivere nello stato patrimoniale perché hanno un’utilità per più esercizi.

Se ad esempio sosteniamo spese per sistemare un capannone che deteniamo in affitto, la loro utilità avrà una durata pluriennale.

Il codice le suddivide ulteriormente in:

costi di impianto e di ampliamento;

diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Sia le immobilizzazioni materiali che immateriali ogni anno vengono svalutate e la perdita di valore, il cosiddetto “ammortamento”, viene riportata tra i costi del conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie:

Sono solitamente partecipazioni in altre società detenute per lungo tempo. Possono anche essere crediti la cui riscossione è molto lontana nel tempo. Di solito sono crediti verso altre società del gruppo.

Il Codice civile le suddivide ulteriormente in:

partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

Nel prossimo articolo passeremo alla descrizione delle voci che compongo l’attivo circolante.

A cura di Egidio Veronesi

La lettura del bilancio- parte I^- struttura e significato

Fino a pochi decenni fa (metà degli anni 90) l’imprenditore poteva redigere il bilancio con il formato che voleva. Seguendo una tradizione ragionieristica più o meno consolidata.

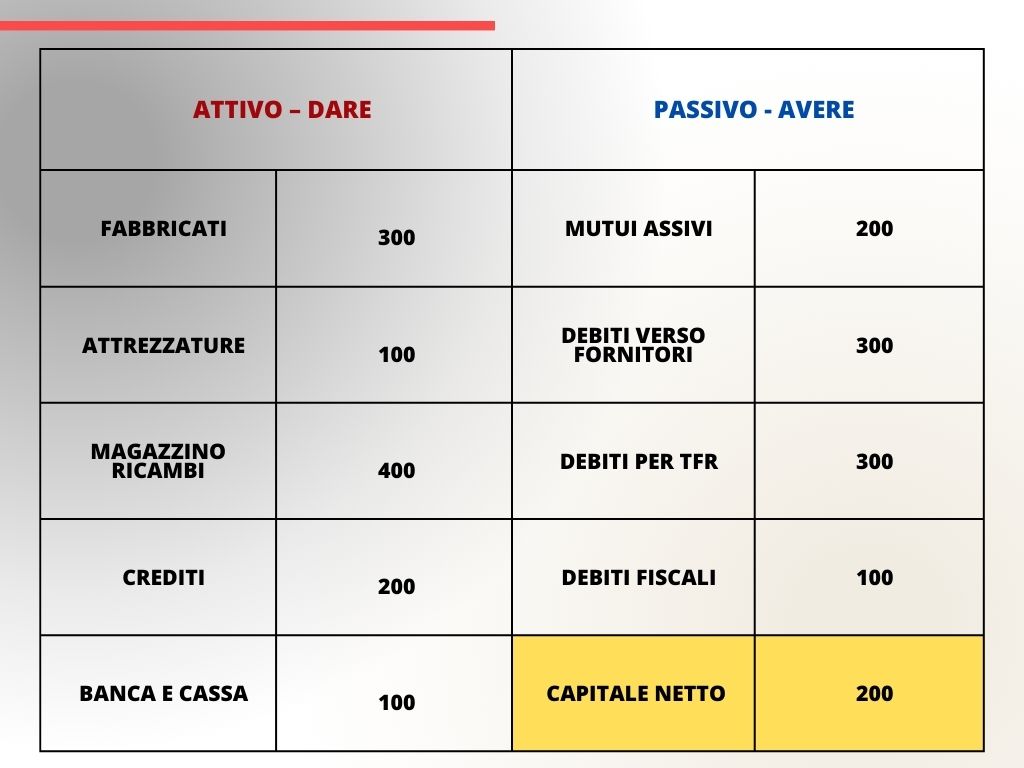

Stato patrimoniale con Attività nella colonna di sinistra e Passività nella colonna di destra. Conto economico con i costi a sinistra e i ricavi a destra. Come nel prospetto già visto nei precedenti articoli.

Questo era l’esempio dello stato patrimoniale con il formato “vecchio stile” che viene utilizzato oggi solo per fini didattici.

Non essendoci una classificazione e un ordine “standard”, l’ordine con il quale venivano elencate le singole voci era diverso da un bilancio all’altro. Nell’attivo c’era ad esempio chi partiva dal conto cassa e proseguiva con le liquidità e per ultimo indicava i beni strumentali e chi invece le riportava all’esatto contrario. A volte le voci erano assolutamente “alla rinfusa”.

Stessa cosa succedeva nel passivo dello stato patrimoniale e nel conto economico per costi e ricavi.

Quindi prima di iniziare a capire un bilancio bisognava procedere alla sua “riclassificazione” nell’ordine che ci risultava più congeniale o familiare.

Dalla metà degli anni '90

Da metà anni 90 è stato reso obbligatorio redigere il bilancio con uno schema ben prestabilito e una classificazione delle voci assolutamente obbligatoria. E questo non solo in Italia, ma anche negli altri paesi dell’Unione Europea.

L’imprenditore potrà quindi familiarizzare con il proprio bilancio e leggere i bilanci dei propri partner o concorrenti, sia nazionali che europei in modo abbastanza agevole perché i bilanci sono “grosso modo” fatti tutti con lo stesso schema, con voci nello stesso ordine e con lo stesso nome.

La forma “obbligatoria” del bilancio è prevista dagli articoli 2424 (Stato patrimoniale) e 2425 (Conto economico).

Riportiamo di seguito una sintesi delle voci principali dello stato patrimoniale contenute nell’art. 2424. (clicca sull’immagine per ingrandire)

Le voci principali sia delle attività che delle passività sono contrassegnate da lettere maiuscole A, B, C, D ecc.

Le “macro voci” contraddistinte dalle lettere sono a loro volta suddivise in sottocategorie contraddistinte dai numeri romani I, II, III, IV ecc. Nello schema sono state riportate solo quelle più significative.

Come spiegato negli articoli precedenti...

….nell’attivo dello stato patrimoniale troviamo i cosiddetti “impeghi”:

- le voci nelle quali risultano impegnate, immobilizzate (o spese) le risorse aziendali.

Nel passivo vengono invece riportate le cosiddette “fonti“:

- i soggetti dai quali provengono le risorse investite negli “impieghi“.

Il totale attivo è sempre uguale al totale passivo. Vale infatti la seguente formula:

ATTIVO (IMPIEGHI) = PASSIVO (MEZZI PROPRI + MEZZI DI TERZI).

Compresa la struttura dello stato patrimoniale, procederemo nei prossimi articoli a commentare le voci obbligatorie che vi sono elencate, partendo dall’esame dell’attivo dello stato patrimoniale.

A cura di Egidio Veronesi

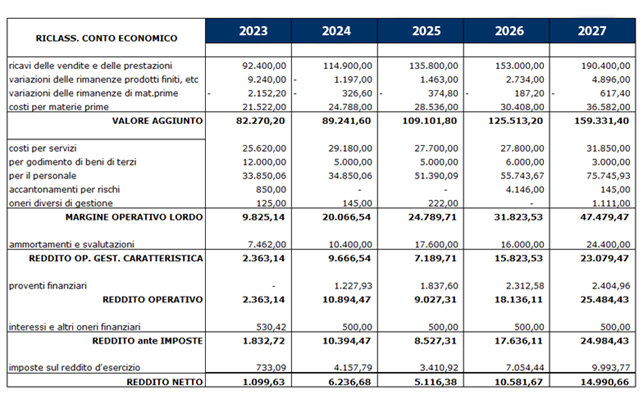

Business plan- parte IV^

Negli articoli delle scorse settimane si è introdotto il Business Plan come strumento cardine per la pianificazione degli esercizi futuri dell’impresa. Si sono quindi trattati i principali pilastri a sostegno del modello, cioè il piano degli investimenti e il piano economico pluriennale.

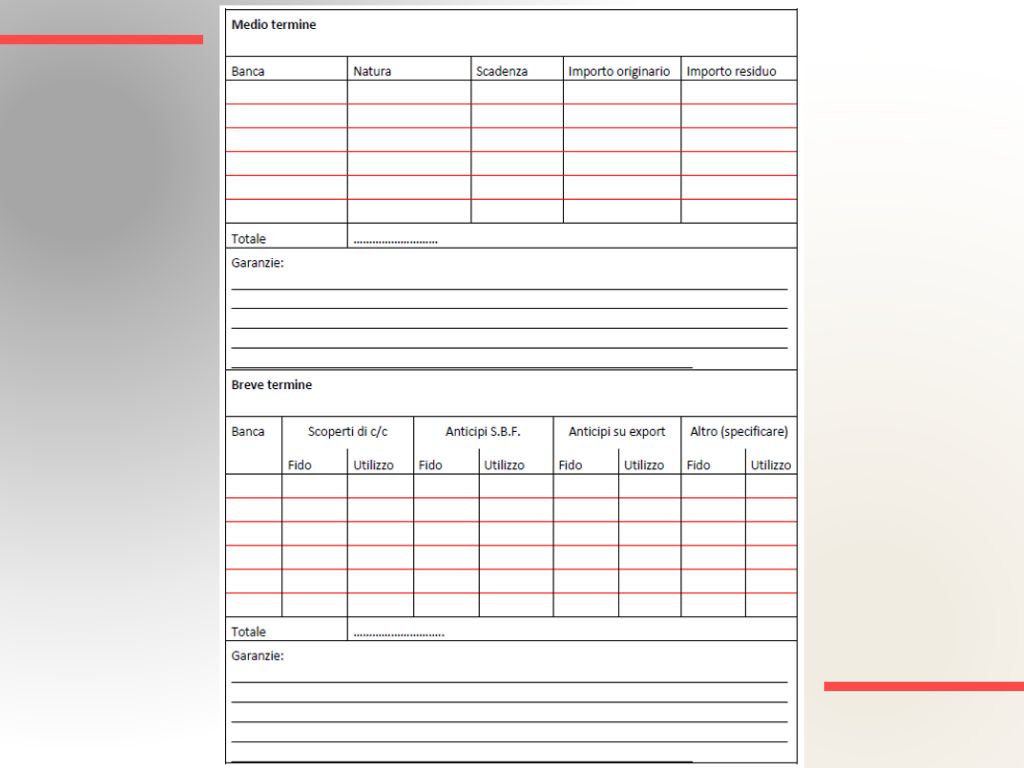

Oggi parleremo dell’ultimo documento fondamentale che ogni Business Plan dovrebbe contenere: il Piano finanziario.

Prima di passare alla trattazione del Piano finanziario occorre però fare una premessa:

il Piano finanziario rappresenta la struttura finanziaria dell’azienda in un certo orizzonte temporale, definendo la dinamica finanziaria attesa per effetto della realizzazione del piano degli investimenti e del piano delle coperture finanziarie.

Pertanto, è necessario che prima del suo sviluppo sia stata predisposta la situazione patrimoniale pluriennale che come dice il nome stesso descrive, rappresenta e quantifica la situazione delle componenti patrimoniali dell’azienda nell’arco temporale di previsione del Business Plan.

Piano finanziario

Il Piano finanziario è il prospetto che identifica e quantifica i fabbisogni finanziari dell’impresa per il periodo di tempo ricoperto dal Business Plan, in seguito all’identificazione ed alla quantificazione dei fabbisogni finanziari.

Tale piano esplicita le conseguenti coperture finanziarie ipotizzate e fornisce informazioni in merito ai loro elementi fondamentali:

- ammontare;

- forme tecniche;

- tempi;

- costi.

Clicca sull’immagine per visualizzare correttamente il contenuto

Fonte: Linee guida alla redazione del Business Plan, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La costruzione del Piano finanziario

Il Piano finanziario è il documento che espone in maniera analitica i flussi finanziari previsti per il periodo di tempo ipotizzato nel Business Plan. Deve essere costruito in stretta relazione con le risultanze del piano degli investimenti e con quelle del piano economico pluriennale. Deve indicare i flussi finanziari di ciascun periodo oggetto di previsione e, in particolare:

- il fabbisogno da finanziare;

- il flusso finanziario della gestione corrente;

- l’ammontare dei finanziamenti da acquisire;

- la quantificazione degli oneri finanziari conseguenti;

- l’ammontare dei flussi finanziari derivanti dall’apporto di mezzi propri.

Si è detto che il Piano finanziario deve quantificare il flusso finanziario derivante dalla gestione corrente prevista. Tale flusso esprime la capacità di autofinanziamento, ossia la capacità prospettica della società di generare risorse finanziarie per effetto della propria attività.

Il flusso di gestione corrente può quindi risultare:

- positivo se la società ha capacità di autofinanziarsi, poiché il valore delle entrate è superiore a quello delle uscite;

- negativo se esso rappresenta un fabbisogno. Il valore delle entrate risulta inferiore a quello delle uscite.

Clicca sull’icona sottostante per visualizzare un esempio di Piano finanziario:

- con previsione di investimenti per euro 600.000,00 nell’arco del quinquennio 2023-2027;

- e ricorso a finanziamento per un importo di euro 150.000,00 nel corso del 2024 a seguito della ridotta capacità della società di ricorrere al solo autofinanziamento nell’esercizio in questione.

A cura di Andrea Bergonzoni

Business plan- parte III^

Nell’articolo della scorsa settimana si è parlato dei documenti che costituiscono il Business Plan e si è introdotto il Piano degli investimenti come strumento fondamentale per illustrare la tipologia degli impieghi che la società intende realizzare, indicando i macchinari previsti, la capacità produttiva media, la vita utile e gli addetti impegnati per il funzionamento.

Successivamente al Piano degli investimenti è necessario sviluppare il Piano economico pluriennale, questa parte del Business Plan comprende:

- Previsione delle vendite;

- Costi per prodotto e Break-even;

- Altre previsioni di natura economica e finanziaria.

Previsioni delle vendite

Con riguardo alla formulazione delle previsioni, anche in questo caso, è appropriato effettuare una separazione tra aziende già esistenti ed aziende di nuova costituzione:

- Nel primo caso, le stime potranno essere acquisite ricorrendo ad un’analisi storica degli esercizi pregressi qualora sussistano motivi di continuità, costanza o analogia di vario genere (ambientale, tecnologico, produttivo, organizzativo);

- Diversamente, nel caso di aziende di nuova costituzione o intenzionate ad entrare in un nuovo settore occorre far ricorso a proiezioni, confronti e comparazioni.

Fatte queste premesse il Piano economico previsionale è quindi il prospetto che quantifica le componenti economiche positive e negative che concorrono alla formazione del reddito. E’ possibile costruirlo cercando di rispondere ad alcune domande:

- Qual è il livello di vendite che si sta proiettando per il futuro?

- Qual è il tasso di crescita atteso?

- Le previsioni di vendita sono attendibili?

- Quali minacce potrebbero inficiare le previsioni?

- In che modo sono state costruite le previsioni?

Costi per prodotto e Break-even

È inoltre opportuno prevedere i costi diretti di vendita connessi con le unità prodotte e vendute. La previsione dei costi della produzione deve comprendere i costi caratteristici della gestione, distinguibili in costi variabili e costi fissi.

La stima dei costi della forza lavoro impiegata nella produzione, invece, richiede l’accurata valutazione del fabbisogno di risorse umane. Per la quantificazione degli addetti ai vari reparti è necessario fare ricorso ad analisi tecnico produttive, con particolare riguardo alla disposizione degli impianti ed a documenti quali gli organigrammi e mansionari. Nelle aziende più strutturate è necessario predisporre degli appositi Piani per il personale.

La previsione dei costi della gestione sarà fondamentale per l’analisi del Break-even, componente comune nella maggior parte dei Business Plan la cui struttura dipende appunto dalle assunzioni relative ai costi, ai ricavi medi e ai costi variabili per unità.

Altre previsioni di natura economica e finanziaria

Tra i componenti positivi e negativi di reddito estranei alla gestione caratteristica dell’impresa rientrano quelli di natura finanziaria e tributaria. Gli oneri di natura fiscale si riferiscono all’ammontare delle imposte sul reddito dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio di previsione. La stima degli oneri di natura finanziaria è strettamente correlata al Piano degli investimenti e quindi agli strumenti di natura finanziaria che si intende utilizzare a copertura degli impieghi previsti.

Clicca sull’icona sottostante per visualizzare la tabella “Conto economico a margine di contribuzione lordo“

A cura di Andrea Bergonzoni

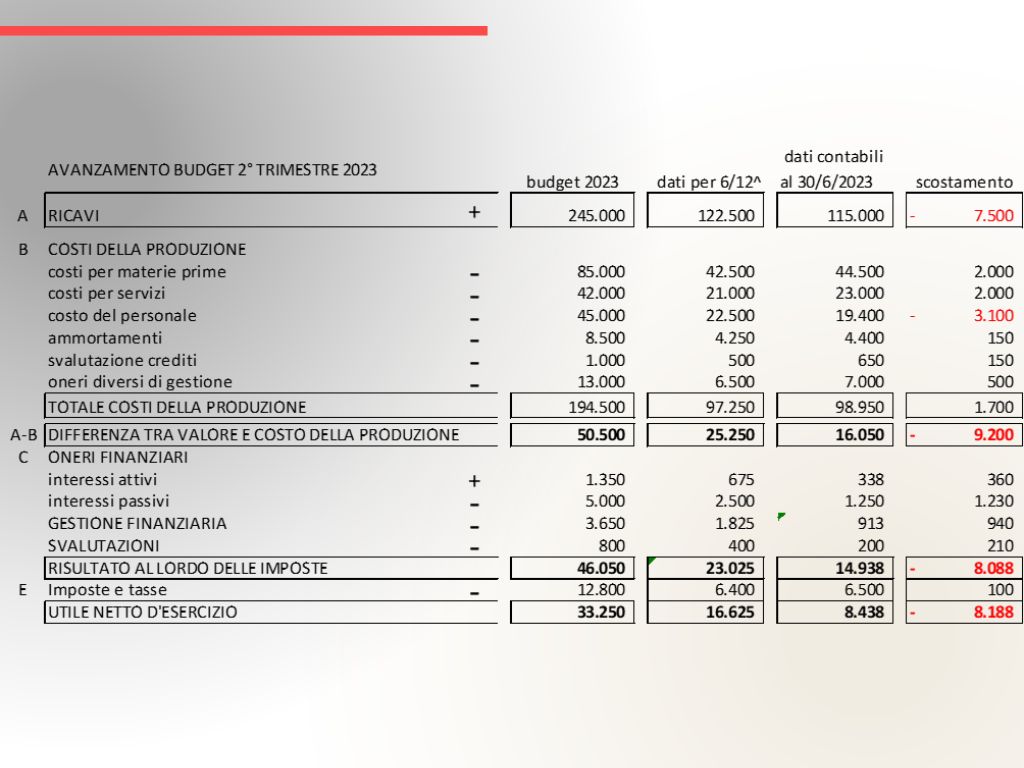

Il Business plan- parte II^

Nell’articolo della scorsa settimana abbiamo parlato dell’importanza di fare piani e di quanto sia fondamentale redigere in anticipo il budget dell’esercizio che deve ancora iniziare. Questo ci permetterà di valutare in corso d’anno se le previsioni fatte erano corrette e di mettere in campo gli interventi correttivi necessari a raggiungere, o perlomeno ad avvicinarsi, agli obiettivi fissati inizialmente.

Al contrario del budget, che fonda i suoi presupposti sulla gestione corrente dell’azienda e su un andamento spesso consolidato negli anni, il Business Plan rappresenta un documento con il quale l’imprenditore pianifica:

- L’inizio di una nuova impresa;

- L’inizio di una nuova attività da affiancare a quella già svolta (una nuova area di business);

- Pianifica di sviluppare e incrementare l’attività che già svolge.

Il Business plan si compone almeno di tre documenti:

- Il piano degli investimenti;

- Il business plan economico pluriennale;

- Il piano finanziario.

Tutti e tre i documenti sono collegati tra loro. La modifica di uno dei tre documenti ha ripercussioni anche sugli altri.

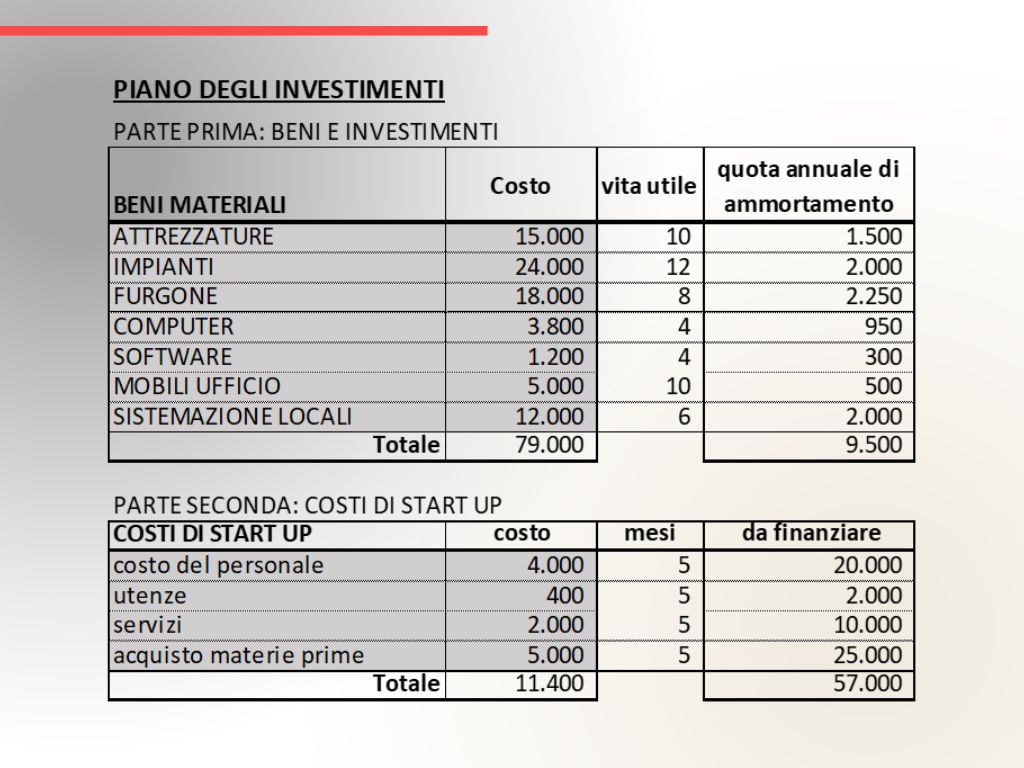

Il Piano degli investimenti

Partiamo con il primo di questi documenti: il “Piano degli investimenti”, che deve rispondere essenzialmente a tre domande:

- Cosa mi serve per iniziare un’ attività?

- Quanti soldi mi servono per finanziare la nuova attività?

- Dove prendo le risorse, cioè i soldi?

Alla prima domanda risponderemo con un documento composto da un primo prospetto dedicato alle attrezzature e agli investimenti necessari per avviare il nuovo business e i relativi costi.

In un secondo prospetto andremo a indicare i costi che dovremo sostenere nella fase inziale di “start up” per pagare le spese di esercizio in attesa che il ciclo produttivo o commerciale generi il ritorno di mezzi finanziari per pagare i costi a regime. Completato questo secondo prospetto con i relativi costi di “start up” si potrà rispondere anche alla seconda domanda.

Come si può notare nella parte prima intitolata “Beni e investimenti” viene indicata la vita utile di ogni bene o investimento. Questo dato tornerà utile quando si redigerà il budget economico e finanziario, perché dovremo considerare che questi investimenti vanno spesati in più esercizi (in numero pari alla loro vita utile).

Nella seconda parte del prospetto abbiamo ipotizzato costi di gestione che andremo a sostenere nella fase iniziale di “start up”, quando dovremo sostenere una serie di spese ma l’attività produttiva non sarà ancora partita e quindi non avremo il “ritorno” di mezzi finanziari rappresentati dai ricavi. Quando arriveranno serviranno per finanziare i costi di esercizio futuri.

Nella tabella abbiamo ipotizzato un periodo di cinque mesi. Per cinque mesi dovremo finanziare i costi, perché non avremo ricavi fino a che l’attività non sarà partita.

Rispondiamo alla terza domanda

Esaminando il nostro “Budget degli investimenti” possiamo rispondere alla terza domanda, ovvero:

di quanto abbiamo bisogno per finanziare la nuova attività?

La risposta è data dalla somma del costo degli investimenti (euro 79.000) e dai costi di “start up” (euro 57.000). Per avviare la nostra nuova attività ci serviranno quindi 134.000 Euro. Meglio arrotondare per eccesso a 140.000 Euro per stare dalla parte dei bottoni.

Se siamo disposti a investire la metà di questa somma (70.000 euro) dovremo cercare quello che manca ricorrendo probabilmente al sistema bancario, che prima di finanziarci vorrà capire se abbiamo fatto un piano serio e sostenibile. Si dovrà, dunque, completare il business plan con gli altri prospetti di cui ho parlato in precedenza:

- Il business plan economico pluriennale;

- Il piano finanziario.

Che tratteremo nei prossimi articoli.

A cura di Egidio Veronesi

Il business plan

Nel recente passato quando un imprenditore si recava in banca per chiedere un finanziamento, a meno che non fosse il titolare di una conosciuta e importante azienda consolidata, si sentiva rivolgere dal direttore di filiale questa domanda:

Quali garanzie ci offri?

E queste erano spesso la propria abitazione oppure, per i più abbienti, un deposito titoli da mettere a garanzia. Se non si possedeva nulla la Banca chiedeva se c’era un garante disposto a firmare. Si andava, quindi, a chiedere ai parenti prossimi, fratelli, genitori, suoceri. Le garanzie che la banca richiedeva erano di tipo “reale”. Se i finanziamenti non fossero stati rimborsati la Banca si sarebbe rifatta sui beni che costituivano la garanzia.

Anni orsono...

…..andai a far visita con un cliente acquisito da pochi mesi alla Banca locale. Chiedeva un finanziamento di 1 miliardo delle vecchie lire per rifinanziare l’azienda ereditata dal padre deceduto. Il direttore di Banca disse che l’indebitamento dell’azienda era alto e doveva parlarne con l’ufficio fidi. Usciti dalla Banca l’imprenditore mi fece fare un giro in auto per mostrarmi tutte le sue proprietà, compresa la villa della madre e alla fine sentenziò:

“Il direttore della Banca non ha capito niente!”

L’anno dopo portò i libri in tribunale

Oggi è cambiato tutto e le Banche, giustamente, non considerano più di tanto le garanzie di immobili e altri beni, ma valutano principalmente la capacità di rimborso del prestito da parte del cliente. Vogliono avere chiara la prospettiva che l’impresa finanziata, per mezzo dei flussi di cassa generati dalla gestione, possa coprire le rate del finanziamento. Le garanzie patrimoniali da sole non bastano più quindi.

L’equazione della banca è semplice:

si sommano le rate dei mutui scadenti in ciascun esercizio e le si confrontano con la redditività netta dell’azienda. Ecco perché l’imprenditore deve presentarsi in Banca illustrando una previsione dell’andamento futuro della propria azienda. Come? attraverso il cosiddetto “Business Plan”, che ora viene sempre richiesto ogni volta che si chiede un nuovo finanziamento.

Cosa vuole capire la Banca?

La Banca in definitiva vuole capire se di fronte ha un imprenditore “pensante”, che fa piani e ha la testa nel futuro e non nel passato. Ci ritorna alla mente la frase celebre citata la settimana scorsa:

“La cosa straordinaria della mancanza di pianificazione è che il fallimento arriva come una completa e totale sorpresa.” (Peter Green)

Quindi alla richiesta della Banca: “presentami un business plan” occorre rispondere in modo adeguato presentando un piano adeguato al finanziamento richiesto, con flussi di liquidità che possono agevolmente rimborsare le rate del finanziamento.

Ci sono business plan di “start up” che presentano il progetto di una nuova azienda da avviare (o di un nuovo ramo produttivo per aziende già esistenti) e business plan gestionali che riportano la previsione dell’andamento dell’azienda nei successivi 3 o 5 anni.

Esempio di business plan

Il più semplice tipo di business plan è quello economico pluriennale, che ipotizza il futuro andamento di costi e ricavi (clicca sull’immagine per ingrandirla).

A cura di Egidio Veronesi

I piani d’impresa: budget, business plan, pianificazione strategica

Nell’articolo di questa settimana iniziamo a parlare di pianificazione, di progetti e di previsioni.

Tutto quello che deve saper fare il buon imprenditore per non ritrovarsi in situazioni intricate e irrimediabili.

Mi capita abbastanza spesso di essere chiamato a risolvere situazioni aziendali compromesse. Aziende che hanno già conclamati i sintomi dell’insolvenza e versano in una situazione che purtroppo non è più rimediabile. Per meglio dire, è in parte rimediabile ma a prezzo di grossi sacrifici che possono andare dal tagliare i “rami secchi e improduttivi” a quelli di vendere importanti asset aziendali per recuperare le risorse necessarie ad un rilancio.

Il tutto a condizione che, l’azienda una volta sistemata, possa recuperare la marginalità necessaria a ripagare i debiti arretrati. Ma se non c’è marginalità è meglio lasciar perdere e pensare alla liquidazione dell’azienda o al ricorso a procedure concorsuali.

Purtroppo, capita di frequente che sia lo stesso imprenditore il maggior ostacolo al risanamento, perché non vuole rinunciare ad alcuni beni, ad esempio:

- al sudato capannone che magari è gravato di un mutuo di pari valore;

- oppure rinunciare a servire determinati clienti che non danno marginalità;

- o rinunciare a svolgere certe attività, perché significherebbe ridimensionare l’azienda che è vista comunque come una sconfitta.

L’imprenditore spesso non è disposto a seguire il consulente, perché vive in una situazione in cui non riesce a capacitarsi del tracollo. Non vuole nemmeno capire che non è sufficiente rivolgersi ad un “buon commercialista” (ammesso che lo sia) per risolvere qualsiasi problema.

La mancanza da parte dell’imprenditore della conoscenza dei numeri della propria azienda e l’aver agito per tanto tempo (a volte una vita intera) senza mai aver fatto una seria pianificazione possono portare a situazioni di crisi grave e irreversibile.

Crisi che si manifesta lentamente, erodendo le risorse dell’azienda, senza grossi traumi apparenti ma con un deterioramento continuo e inesorabile, finché la situazione di insolvenza scoppia quasi improvvisamente lasciando l’imprenditore incredulo e impotente.

Analisi e conoscenza dei numeri

Le situazioni compromesse non si possono risolvere, ma sicuramente si possono prevenire. Semplicemente analizzando bene i conti dell’azienda e facendo piani preventivi.

Il buon imprenditore dovrebbe ogni anno fare un budget preventivo ipotizzando come andrà la gestione della propria azienda nell’anno che viene. E’ vero che non si potrà sapere come andranno gli affari, quanti ordini arriveranno ecc.. ma partire con un quadro di previsione, da monitorare mese per mese per capire l’andamento aziendale è importante. Perché fa capire dove le proprie convinzioni erano sbagliate e perché si erano formulate ipotesi che non si sono realizzate.

E’ un importante punto di riflessione che porta l’imprenditore alla crescita e alla consapevolezza.

Budget economico

Il Budget economico è il documento più semplice da predisporre. Si prende il conto economico dell’esercizio appena chiuso (o in chiusura) e si revisionano le voci scrivendole in una colonna accanto, come nell’esempio che segue, cercando di ipotizzare costi e ricavi (clicca sull’immagine per ingrandire).

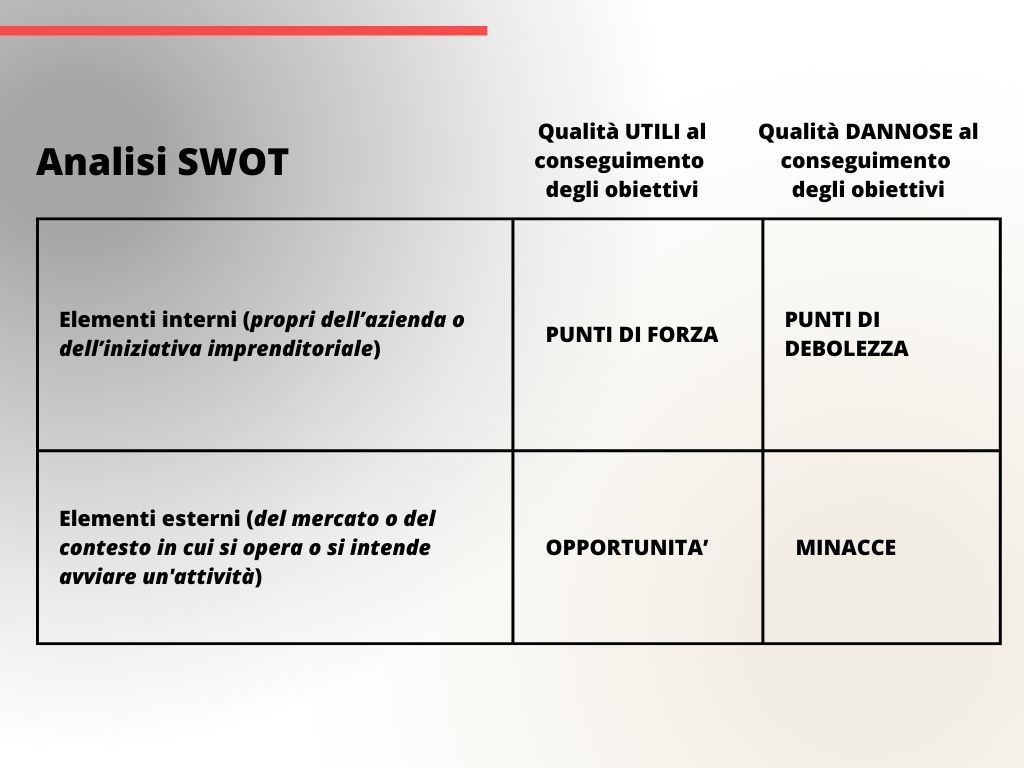

Analisi Swot: cos'è e a cosa serve

SWOT è l’acronimo, cioè l’insieme delle iniziali, delle quattro parole inglesi: Strenght (forza), Weaknesses (debolezza), Opportunities (opportunità), Threats (minacce).

Per compiere l’analisi SWOT della propria azienda occorre partire dal mercato di riferimento, al fine di comprendere e analizzare la propria clientela, le prospettive future, quali le situazioni che possono influire sul futuro e con i propri obiettivi.

Obiettivi chiari

Sì, perché, prima di tutto, l’imprenditore deve avere ben chiari quali sono i propri obiettivi per il futuro.

Tra gli obiettivi ci può essere semplicemente anche il mantenimento dello “status quo” attuale, senza perdere quote di mercato o marginalità e quindi la propria fonte di reddito. Tuttavia, possono esserci obiettivi anche più ambiziosi, come ad esempio ampliare le vendite, conquistare nuovi mercati, lanciare un nuovo prodotto.

Inoltre, gli obiettivi possono corrispondere anche quelli dell’imprenditore all’inizio di una attività.

Step successivo

Fissato l’obiettivo (o gli obiettivi) si parte con l’analisi SWOT definendo gli elementi che possono influire sul raggiungimento, o il non raggiungimento, di quanto pianificato e desiderato, raggruppandoli nelle varie categorie che definiscono l’analisi, e cioè:

- Punti di forza;

- Debolezze;

- Opportunità;

- Minacce.

Consideriamo, ad esempio, un giovane imprenditore che vuole iniziare un’attività di ristorazione nel proprio quartiere.

- Punti di forza possono essere la propria esperienza maturata in anni di attività alle dipendenze di altri e/o la disponibilità di persone della propria famiglia a lavorare per lui;

- Punti di debolezza potrebbero essere la mancanza di esperienza imprenditoriale e la necessità di ricorrere a finanziamenti;

- Opportunità potrebbero essere la vicinanza a uffici, strade di grande viabilità;

- Minacce potrebbero venire dalla prossima apertura nelle vicinanze di concorrenti.

Per ognuna delle categorie è possibile individuare diversi elementi che poi vengo messi in una specie di matrice come quella che segue:

A cosa serve l'analisi SWOT? e che vantaggi ha l'imprenditore nel compilare il prospetto "a quadrilatero" o matrice?

Innanzitutto, riflette sulla propria azienda cominciando a pensare a tutte le situazioni di avversità e problemi che si possono presentare nel presente e nel futuro.

Nel mentre valuta le opportunità e le possibili iniziative che si possono intraprendere per il miglioramento o per raggiungere i propri obiettivi. Capisce i punti di debolezza e come porvi rimedio. Quali sono le opportunità da sfruttare e quindi, in seconda battuta, capirà che occorre stendere un piano con obiettivi e numeri, risorse da impiegare e tempo necessario per le varie fasi del piano.

La cosa più importante è che gli obiettivi, l’analisi SWOT con relativa compilazione della matrice e il piano per raggiungere gli obiettivi vengano formalizzati in un documento datato e conservato.

Qualche tempo dopo...

….l’imprenditore prenderà fuori questo documento e ripenserà alle cose che ha scritto.

Appariranno ai suoi occhi le considerazioni e le valutazioni sbagliate e giuste. Comincerà a comprendere che la conduzione di un’azienda non può prescindere dal fare piani che vanno poi riesaminati, corretti e adattati.

È un lavoro continuo, senza fine, che porterà l’imprenditore a non essere un semplice lavoratore o una persona abile nel condurre trattative o nel tessere relazioni, ma un essere pensante che fa piani, si pone obiettivi e acquisisce la consapevolezza di cosa significa guidare e gestire un’azienda. Un imprenditore che comincia a proiettarsi nel futuro.

A cura di Egidio Veronesi

Altri criteri di riclassificazione del conto economico

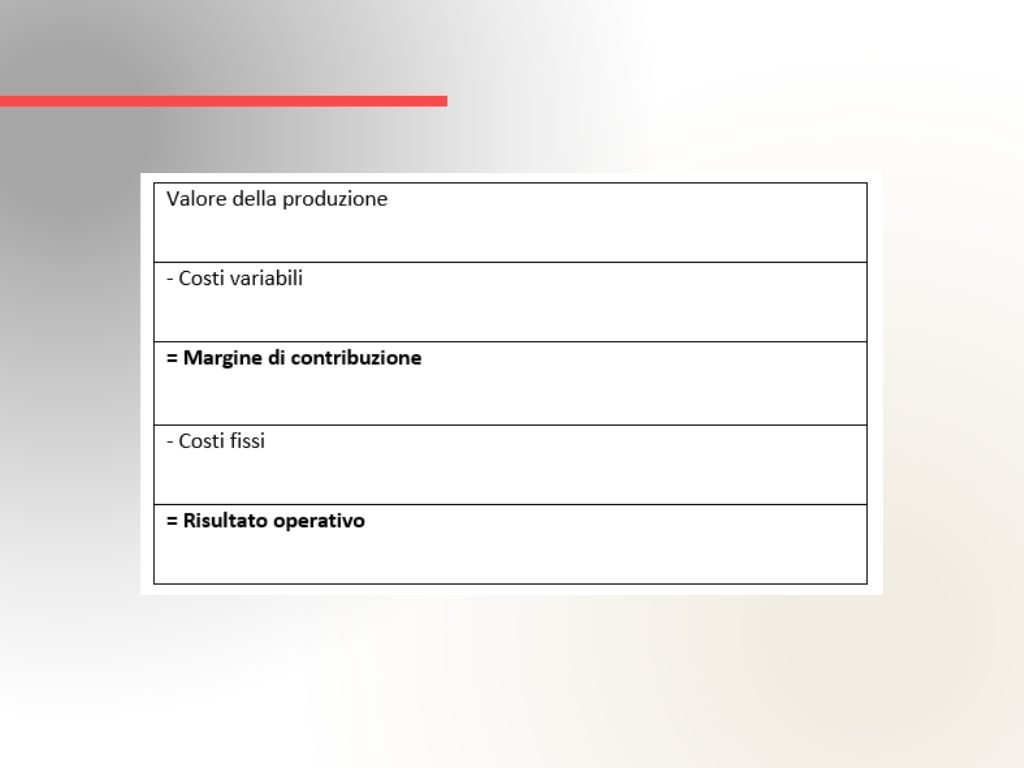

Si è parlato nel corso delle scorse settimane di costi fissi, costi variabili, margine di contribuzione e punto di pareggio (BEP). Tutte queste informazioni sono ricavabili dalla riclassificazione del Conto Economico attraverso un criterio detto appunto “a margine di contribuzione”.

È giusto specificare, però, che tale metodologia di riclassificazione è inevitabilmente condizionata da un certo grado di soggettività. Per molte voci di costo “ibride” è necessario, infatti, effettuare approssimazioni basate sulla prevalenza. Si pensi all’esempio in merito al costo dell’energia elettrica fatto nell’articolo “Costi fissi e costi variabili” del 11 aprile 2023

Quindi, qualora si evidenziasse che il Conto Economico riclassificato a margine di contribuzione è uno strumento poco efficace quale strumento di diagnosi per il nostro specifico business, come potremmo agire? Esistono altri criteri di riclassificazione del Conto Economico?

La risposta è sì, esistono almeno altri due metodi molto efficaci di riclassificazione del Conto Economico e sono chiamati:

- A valore aggiunto;

- A costo del venduto.

Cominciamo ad introdurre oggi il “Conto economico riclassificato a valore aggiunto”

Questo criterio di riclassificazione è uno dei più comunemente utilizzati. Mette sostanzialmente a confronto il costo della produzione con i ricavi che la stessa ha generato.

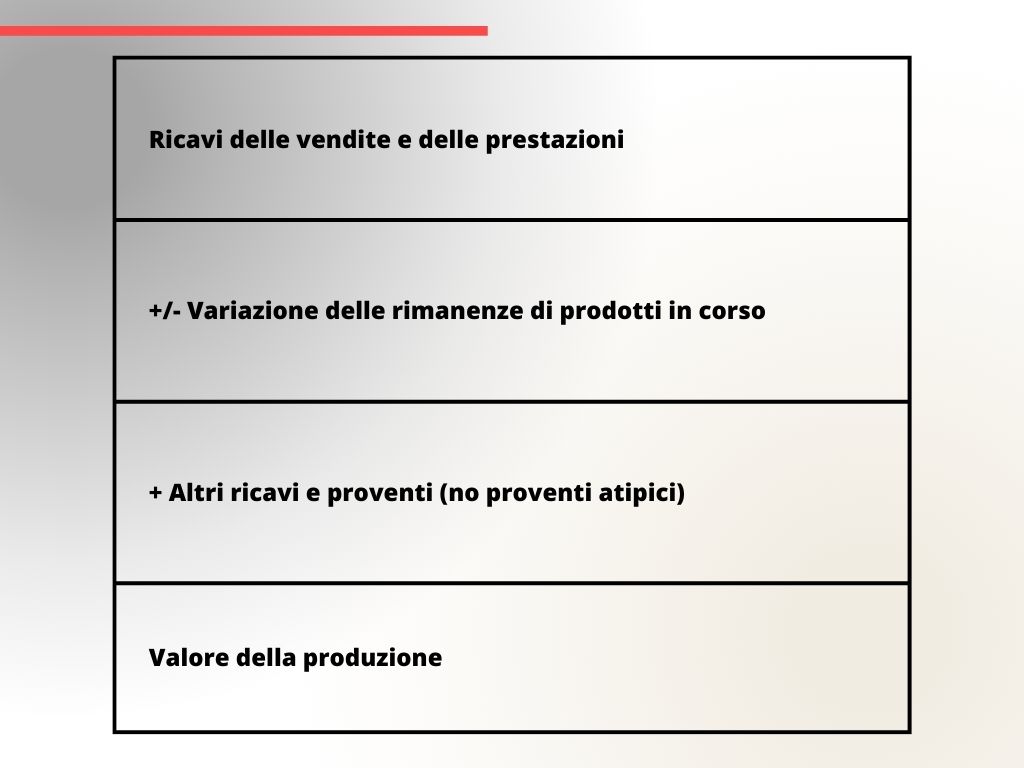

Il valore della produzione viene determinato sommando i ricavi di vendita con la variazione delle rimanenze di prodotti finiti, più eventuali altri ricavi operativi.

I costi operativi vengono riclassificati per natura ed esprimono il consumo dei fattori produttivi impiegati nelle varie attività operative, di produzione, di vendita, ecc.

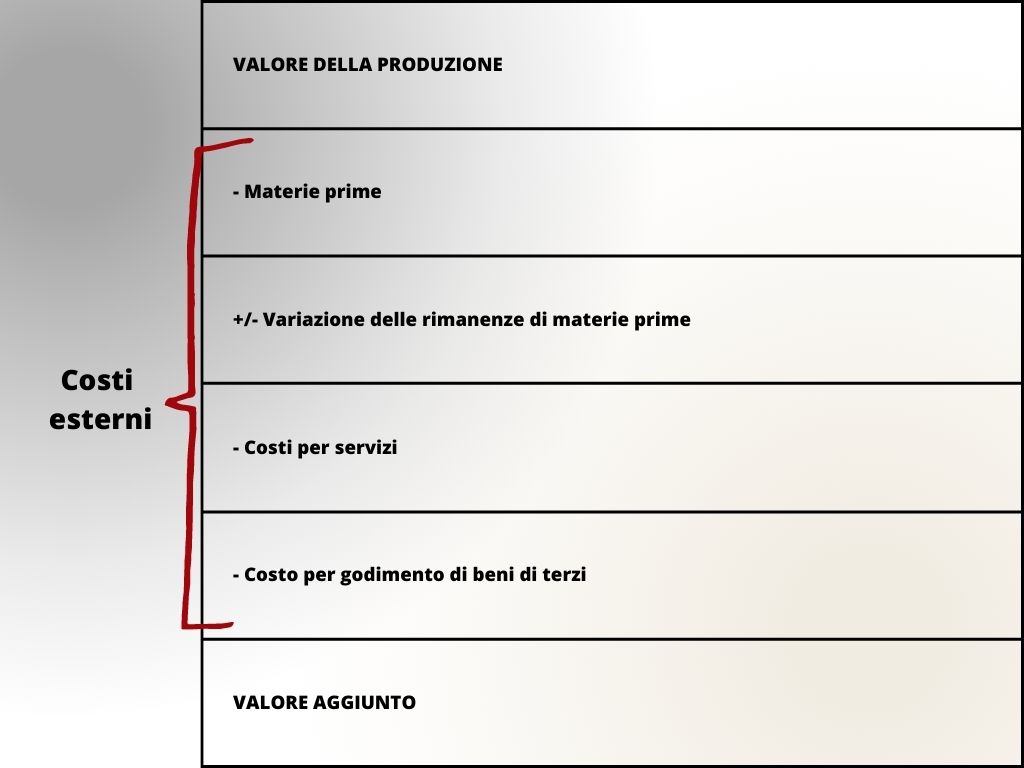

I costi operativi vengono classificati in due diverse categorie:

- I costi esterni: tutti quei fattori produttivi acquisiti all’esterno e necessari per il ciclo produttivo (es. costi per consumo di materie prime, costi per servizi, costi per il godimento di beni di terzi, ecc.);

- I costi interni: quei fattori produttivi di cui l’azienda è già in possesso (es. personale dipendente e ammortamenti).

Come si ottiene il valore aggiunto?

Il valore aggiunto si ottiene sottraendo i costi esterni al valore della produzione.

Valore aggiunto= Valore della produzione- Costi esterni

Ma quindi cosa esprime il valore aggiunto?

Il valore aggiunto “è il margine lordo che rimane dopo aver coperto i costi esterni relativi a materie prime servizi. Da un altro punto di vista rappresenta il valore che viene generato dai fattori produttivi interni impiegati nella produzione (cioè personale e impianti)”.

Sottraendo al valore aggiunto il costo del personale e gli ammortamenti ritroviamo l’EBITDA e l’EBIT. Margini di fondamentale importanza di cui abbiamo già parlato numerose volte nei passati articoli.

A cura di Andrea Bergonzoni

Margine di contribuzione- come può tornare utile

Come visto nei precedenti articoli il Margine di Contribuzione si può calcolare dopo aver suddiviso i costi dell’ azienda in :

- costi variabili: che variano al variare della produzione (materie prime, le merci, materiali di consumo, il costo di trasporto delle vendite ecc.)

- costi fissi: sono i costi “di struttura” come ad esempio l’affitto, personale amministrativo ecc.

Fatta la suddivisione di tutti i costi avremo la configurazione di conto economico che già conosciamo:

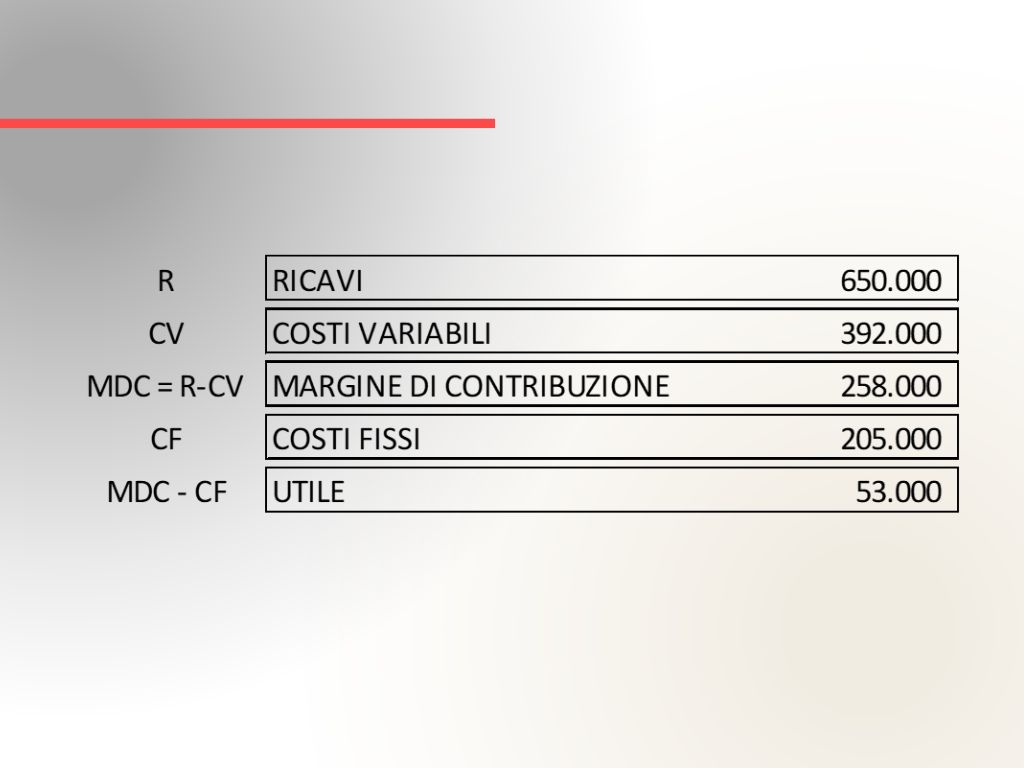

Prendiamo i dati del conto economico presentato la settimana scorsa:

Supponiamo che i ricavi siano relativi a 650 prodotti venduti a 1.000 euro l’uno.

Il margine di contribuzione totale (MDC) pari a 258.000 euro diviso 650 prodotti determinerà un margine di contribuzione unitario (per unità di prodotto) con il seguente calcolo:

MDC totale euro: 258.000 : 650 = 396,92 euro per prodotto (MDC unitario).

Il costo variabile unitario (per prodotto) si determina dividendo il totale dei costi variabili pari a euro 392.000 : 650 unità prodotte = euro 603,08

Proviamo ora a rispondere alle varie domande che ci eravamo posti con alcuni semplici esempi:

Quale è il punto di pareggio, ovvero quante unità devo produrre per coprire i costi fissi?

La risposta è: costi fissi (euro 205.000) : MDC Unitario (euro 396,92) = 516 prodotti

Se aumento i prezzi quante vendite posso permettermi di perdere senza avere un impatto negativo sui conti della mia azienda?

Supponiamo di aumentare i prezzi dei nostri prodotti da 1.000 a 1.200 euro. Il margine di contribuzione unitario, siccome i costi variabili unitari rimangono invariati, passerà da euro 396,92 a euro 496,92 (+100).

Divido i costi fissi (euro 205.000) per il nuovo MDC unitario (euro 496,92) = 412 unità (arrotondate)

Quindi posso permettermi di perdere vendite da 516 unità (precedente punto di pareggio) a 412 = 104 unità prodotte in meno.

Naturalmente prima di prendere la decisione di aumentare il prezzo dovrò fare una valutazione di mercato per capire preventivamente se e quanta quota di mercato potrei perdere in conseguenza dell’aumento. Se le mie vendite diminuiranno di meno di 104 unità (ad esempio 90) la scelta mi porterà un maggior utile.

Se diminuisco i prezzi quale sarà il calo di marginalità complessivo?

Un discorso analogo al precedente si fa per capire se una diminuzione di prezzi potrà portarmi vantaggi in termini di maggiori guadagni, perché le mie vendite potranno aumentare in modo sensibile.

Se riduco il prezzo unitario da 1.000 euro a 900, il mio margine di contribuzione unitario si ridurrà di 100 euro passando da 396,92 a 296,92. Dividendo i costi fissi (euro 205.000) per il nuovo MDC unitario otterrò-> 205.000 : 296,92 = 690 unità.

Se la riduzione prezzi mi fa aumentare le vendite a oltre 690 unità, nonostante la riduzione di prezzo realizzerò un maggior guadagno.

I due esempi fatti...

…. che riguardano ipotesi di aumento e riduzione dei prezzi, considerano il presupposto della cosiddetta “elasticità della domanda rispetto al prezzo”.

Cioè quando il prezzo aumenta le vendite diminuiscono e viceversa, perché ogni acquirente considera una soglia di prezzo alla quale è disposto ad acquistare un prodotto. Oltre quella soglia rinuncerà all’acquisto.

Naturalmente ogni persona avrà un suo soggettivo limite di prezzo che deriva da tanti fattori quali ad esempio: il proprio reddito, il valore che attribuisce a quel tipo di bene ecc.

Naturalmente le scelte imprenditoriali riguardanti i prezzi da praticare ai propri prodotti non sono semplici.

Molto spesso poi ci si trova ad operare in un settore nel quale il prezzo è dato dal mercato per cui la leva del prezzo non è utilizzabile.

Non rimane in questi casi che aumentare le vendite cercando nuovi clienti o ampliando il territorio. Ma il maggior profitto (o la riduzione delle perdite) si può raggiungere anche seguendo altre strade, come ad esempio la riduzione dei costi fissi, l’ottimizzazione dei costi variabili o la ricerca di una maggiore efficienza produttiva.

A cura di Egidio Veronesi